産業潮流

自工会が2035年ビジョン発表、課題と危機感を共創で乗り越え

- 投稿日時

- 2025/01/27 09:28

- 更新日時

- 2025/01/27 09:51

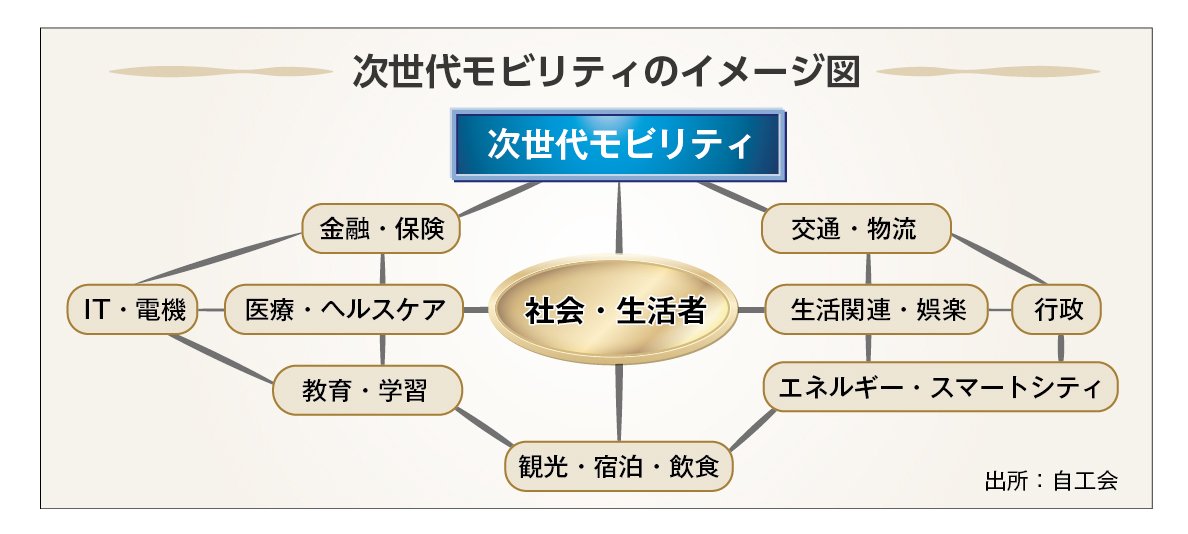

産業の枠を超えたオールジャパン(官民連携)で取り組む―。(一社)日本自動車工業会(自工会)は年明け、自動車産業の未来像実現に向けて策定した「自工会ビジョン2035」を発表した。ビジョンは約550万人が関わる自動車産業の実績や社会経済への貢献、環境の変化に対応した業界の取り組みを再整理して記しつつ、「自動車からモビリティへ(※1)」の切り口で自動車産業の未来と課題対応を考察しとりまとめた。

■危機意識

4つの章からなるビジョンは「産業の枠を超えた連携の必要性」を随所で強調する内容となった。それは次世代モビリティ実現に向けカーボンニュートラルやCASE(※2)への対応などで多様な技術が必要というだけではない。ビジョン3章に「10年後を見据えた課題と危機意識」という厳しいタイトルをつけたように、半導体・部材・レアメタル等の安定調達、海外の保護主義的通商政策の台頭、中国勢の台頭、新興国からの廉価ブランドの台頭、ソフトウエア人材の確保困難性など課題が多岐にわたり多く、さまざまな官民連携を今後の必要条件として捉えた。

ビジョンは最悪のシナリオとして「海外との電動車競争に敗北」などと危機感を隠さず示し、自工会・片山正則会長(いすゞ自動車会長)も「技術の革新がつくり出す負の側面をコントロールする力が求められる」、「技術と地政学的な不安の大波に直面し、かつての競争優位性は大きく揺らいでいる」など厳しい一文を寄せている。

■協業と連携

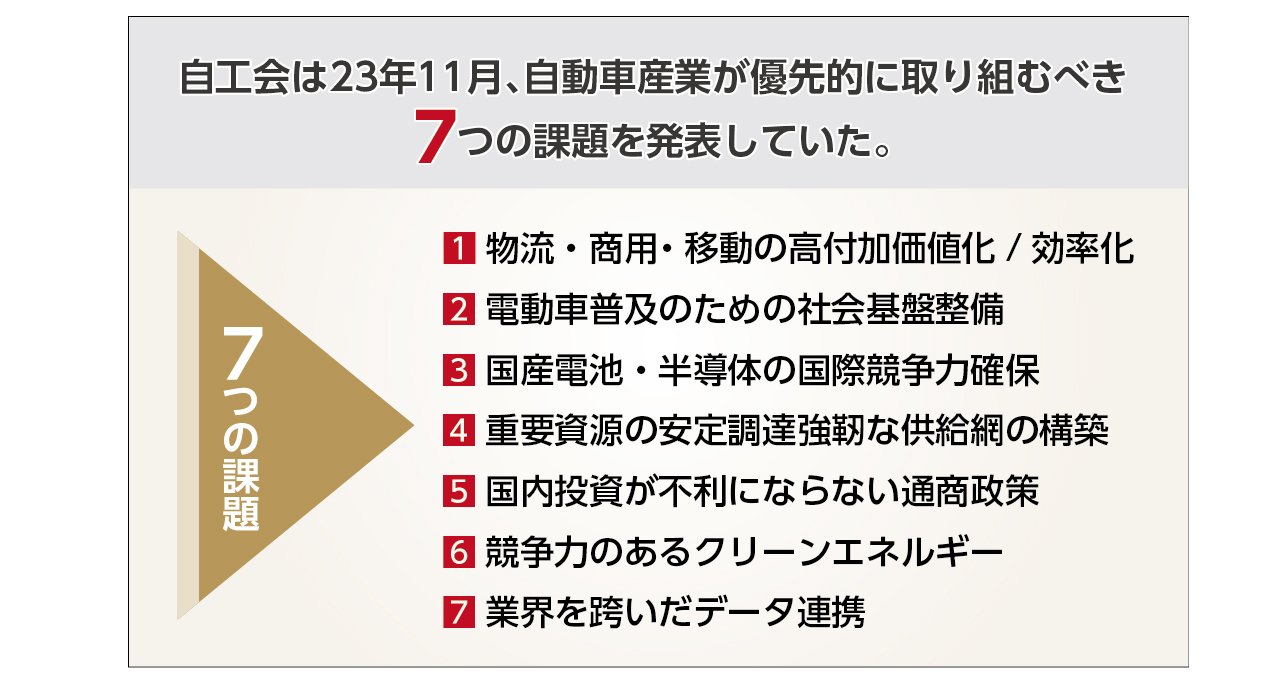

自工会は一昨年11月、自動車業界として優先的に取り組む「7つの課題」(下に表)を発表しているが、今ビジョンでは「(7つの課題)策定当初に比べ環境変化のスピードが上がり、一層の推進力が必要」(片山会長)とした。また、そのための自工会の今後の活動に理解を求めた。

そのうえで35年ビジョンの実現には「政府、他産業、スタートアップ、次代を担う若い世代との共創」を最重要視した。

具体的には「次世代モビリティを支えるインフラ整備」、「サプライチェーン強靭化・循環型社会の実現」など4つのテーマを未来像のなかに組み入れ、それぞれ政府への要望、自動車産業自体の取り組み、他産業との協業の3点で推進し実現すべき事項をまとめた。

一例としてインフラ面では、マルチパスウェイ(多様な選択肢)を推進する従来からの立場をベースに、政府には実証実験やルール作りなどを求め、自動車産業としては多様なクリーンエネに応えるモビリティ・パワートレインの開発提供、CN燃料の早期実装、次世代充電方式の開発などを必要な道筋に掲げた。他産業との協業ではクリーンエネ供給基盤、パワーユニット技術応用による新モビリティ創出、V2X(※3)普及促進、電池の2次利用促進などに取り組むとした。

ビジョンは「多くの皆さまと今回描いた未来に向けて歩んでいきたい」と締めくくっている。

※1)モビリティ…自工会はモビリティについて「移動にとどまらず、社会・生活者を中心にすえて社会に貢献する資産として活かす」、「新たな機会・体験を創出する」と広義に定義している

※2)CASE…外界とのつながり(Connected)、自動運転(Autonomous)、所有から利用(Shared&Service)、電動化(Electric)

※3)V2X…クルマとさまざまなモノをつなげる技術やシステムの総称

(日本物流新聞1月25日号掲載)