オピニオン

(一社)人工知能学会 会長 栗原 聡 氏 (慶應義塾大学理工学部管理工学科教授)

- 投稿日時

- 2025/07/01 13:46

- 更新日時

- 2025/07/01 13:51

次世代AI社会と親和性高いニッポン

Deep Learning(深層学習)技術を中心とする第3次AIブームも2020年くらいになりその過熱も落ち着き、社会導入が粛々と進む状況となっていた中、2023年にChatGPTに代表される生成AIが登場して以降、ブームは再びそしてさらに加熱し、生成AI技術はロボット制御にも応用可能であることから、中国を中心としたヒューマノイド型ロボット研究開発も加速している。

ビジネスにおいては、AIを積極的に導入していかないと生き残ることができない風潮が蔓延することとなり、AIを導入するための理由があやふやであっても、兎にも角にもAIを導入として、そのためのDX化の推進という大号令が日本全体において飛び交っている状況である。

一方、実際に生成AIを生活や仕事で具体的に利用しているのかという調査によると、相変わらず日本の利用率は他の先進国に比べて低いという状況にある。

それでも、生成AIブーム、そして今や話題は生成AIからさらに進んだAIエージェントに移りつつある中、AIに関するセミナーや利活用の啓蒙を促すイベントが目白押しであり、そのようなイベントでのAIに対する熱狂ぶりは相当なものがある。

このギャップはどういうことなのであろうか? 本質的な疑問が、そもそもAIは価値を生み出しているのであろうか?である。

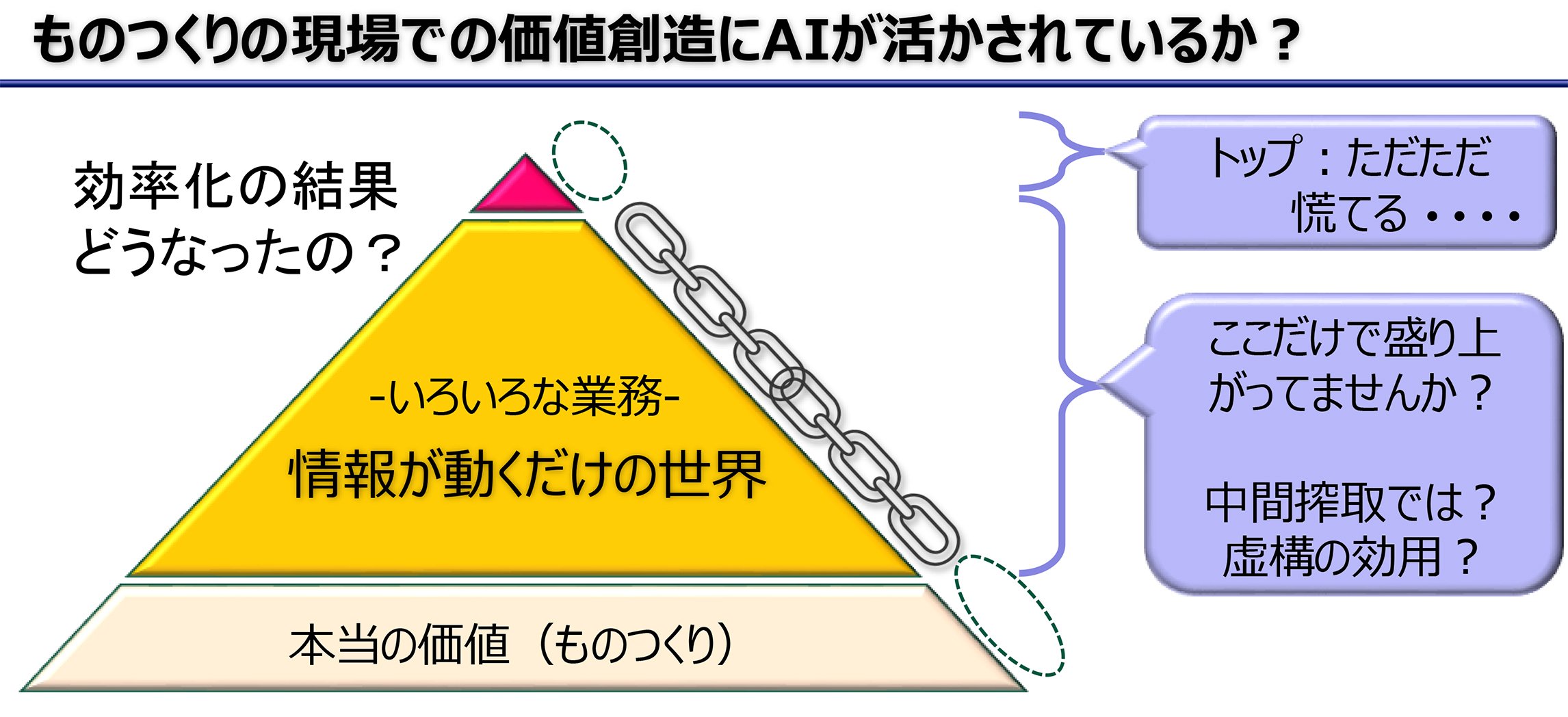

最終的な価値の創造はやはり「ものつくり」に行き着くのであり、製造業での価値創造において、現場に至る過程でのAIにより生み出された価値が、最終的な価値の創造に寄与していかなければ意味がない。そもそも効率化自体は価値を生むきっかけではあるが、イノベーションそのものではない。

現状においてAIは本質的な価値を生み出してはいないのではないかという懸念が生じるが、それは恐らく正しい。

ChatGPTといった巨大な生成AIの実現には兆の桁の予算が必要となるが、それが可能なのは米国ビッグテックのみであり、しかしながらビッグテック自体AI運用においては潤沢な黒字とはなっていないのである。まさにAIバブルの状態になっていると思わざるを得ず、となるとバブルが弾けることへの懸念が生まれるが、すでに弾け始めているのかもしれない。すでに社会における格差が進行しているが、AIバブルが弾けることは、圧倒的な格差社会に世界が加速度的に向かうことを意味している。

特に日本の国際的なイノベーション力の低下は、我々がAIをイノベーションに活用できていないと言いたいところだが、本質はそうではなく、我々がいつのまにかチャレンジしなくなってしまったことが主たる原因ではなかろうか?

何か課題がありそれを解決せねばというニーズが新たなテクノロジーを生み出すのは正しい展開ではあるが、本当に世の中を先に進めるにはシーズを生み出し、シーズが新たなテクノロジーを生み出すことで新たな産業や新たなものつくりを生み出す以外に方法はない。

■人がイノベーティブでなければならない

しかし、ここで大きな落とし穴がある。AIによる効率化は誰がやってもその効果を発揮することができる。しかし、イノベーションにおいては、AIを使う人間の想像力に応じたイノベーションしか起こせないのである。AIが斬新な案を提示したとしても、人がそれを理解した上でさらなる案についてAIにやりとりできなければイノベーションを起こせないからである。

AI活用以前に人がイノベーティブでなければならないのであるが、ということは、総じて日本人のイノベーション力が低下しているということになる。

チャレンジするには、その失敗を恐れず、そして失敗しても次に向かって進むことを是とする社会の姿勢の両方があってこそ踏み出すことができる。

一度失敗すると非難され、次に向かって突き進むことに対してブレーキを踏む社会になってしまっているのではないか?

AIは打ち出の小槌ではない。まずは我々一人一人と社会がチャレンジする存在に変容することが必要であり、これが遅れれば遅れるほど日本は国際的競争力がどんどん低下することは確実であろう。

そして、AIもまだまだ進化し、AIエージェントの先に見えてくるのが、高い自律性を持つAIの登場である。

そのような次世代AIと人が共生する社会が遠くない先に訪れることになると考えるが、AIの実現に日本がどのように関わるのかはもとより、そのようなAIを社会が受け入れるかどうかは国や地域で異なってくる。そしてその時こそ日本の出番である。

日本人は、人が世界を支配するという考え方ではなく、人も自然の一部であり、あらゆるモノに神が宿るといった考え方や、それこそ人ではない多様なキャラクターが日常生活を共にする世界観にも慣れ親しんできた。そのような社会性が次世代AIを社会の一員として受け入れる親和性において、日本は世界を見ても特異な環境なのである。

信頼するAIからのアドバイスを納得して受け入れることでの、人とAIの共生によるイノベーション多産な社会への変容が日本であれば起こせる可能性は高いはずだ。

その意味でも、日本が早々にチャレンジする国に変容できないと、テクノロジーや諸外国の変化は早く、本当に国際的に埋没してしまうかもしれない。

Profile

くりはら・さとし 1965年神奈川県生まれ。慶應義塾大学大学院理工学研究科修了。博士(工学)。NTT研究所、大阪大学、電気通信大学などを経て、2018年から慶應義塾大学教授。著書「AI兵器と未来社会キラーロボットの正体」「AIにはできない 人工知能研究者が正しく伝える限界と可能性」、編集「人工知能学事典」など多数。冬はスキーを楽しみ、筋トレにも励む。「ジムには通わず自宅のダンベルで15分ほど。筋トレはちゃんと日々やらないと。気分転換にいいですよ」

近著『AIにはできない 人工知能研究者が正しく伝える限界と可能性』(2024年11月、角川新書)。ChatGPTを初めとする生成AIの登場によりその万能性が強調され、職を奪われると恐れる人が少なくない。だが、現在のAIは決して万能ではない。正しく恐れるためにもAIに何ができ、何ができないのかを理解しておく必要がある。人工知能研究の専門家がAIの「限界」をわかりやすく解説する。240頁、税込1012円。

(日本物流新聞2025年6月25日号掲載)