オピニオン

北陸先端科学技術大学院大学 副学長 丹 康雄 氏

- 投稿日時

- 2025/06/27 09:12

- 更新日時

- 2025/06/27 09:18

生成AIでどう変わる?スマートホームの未来

様々な成果を上げている生成AIでスマートホームの分野においても大きな変化が見込まれるのではないかと期待する向きもあるが、ここしばらくは目に見えるような変化は期待できそうもないのが実情だ。それは、AIがいるサイバー空間と住宅や住環境がある物理空間との間には大きな断絶があり、これを縮めていくにはサイバー空間的な時間ではなく、物理空間的な時間がかかるからである。

スマートホームはICTを活用して家庭における活動を支援するシステムである。家庭には異なる年齢層の住人が複数おり、その住人たちが家庭内で行う活動も多岐にわたる。それぞれの活動を支援するシステムには異なった要求要件があり実現技術も異なっているとともに、背後にある業界もバラバラである。つまりはスマートシティにも似た、多数のサブシステムを連携させた複雑なシステムとなる。

スマートホームの源流は1970年代末にマイコンが利用可能となった直後から日本の技術者たちが炊飯器など家電製品での活用を進め、複数の機器を連携させるシステムも模索し始めたところから始まる。日本の経済力が強すぎた80年代には諸外国から封じ込められたが、90年代にマイコン内蔵機器がさらに増えると各機器がボトムアップ的にネットワークを形成する形で製品化も視野に入ってきた。20世紀の終わりにはインターネットとその通信技術が広まって安価になり、距離と時間に依存しない料金体系を持つインターネットの性質が、家庭内の機器とネットのどこかにあるサーバーとを常時接続しておくというシステム形態を可能とした。

今世紀初頭にはこれらを活用したホームネットワークシステムが作られたが「家中のものを操作できる高価なリモコンシステムができただけ」であったり、「省エネのために入れたシステムが減らした電力よりも多くの電力を消費する」といったチグハグな結果が出てしまうことになり、商品としての存在意義まで疑われてしまった。

これらの反省から得られたものは多く、前者ではインテリジェンスの欠如(リモコンは人間に依存している)に問題意識が向き、2005年のWeb2・0、その後のビッグデータ、そしてAIの活用につながっていく。後者は問題設定の誤りであり、現在でもZEH補助金ということでHEMSの導入を支援しているが、これは省エネというよりも電力の需給バランスや、再生可能エネルギーの使い切りを目的としたもので、たとえ消費電力が少々増えることになっても意味がある。

05年頃から10年にかけて、日本国内では家庭内のコントローラー(ホームゲートウェイ)の存在を前提とした形態のシステムの実現に向かっていたが、キモとなるNTTフレッツ・ジョイントサービスが11年8月に正式に開始される直前に東日本大震災に見舞われ、関係各社はエネルギー関連の研究開発に転向せざるを得なかった。こうした動きはHEMSの技術開発や燃料電池や蓄電池の商品化を加速させたが、エネルギー分野に特化したスマートハウスは世界的にも特殊なものであった。

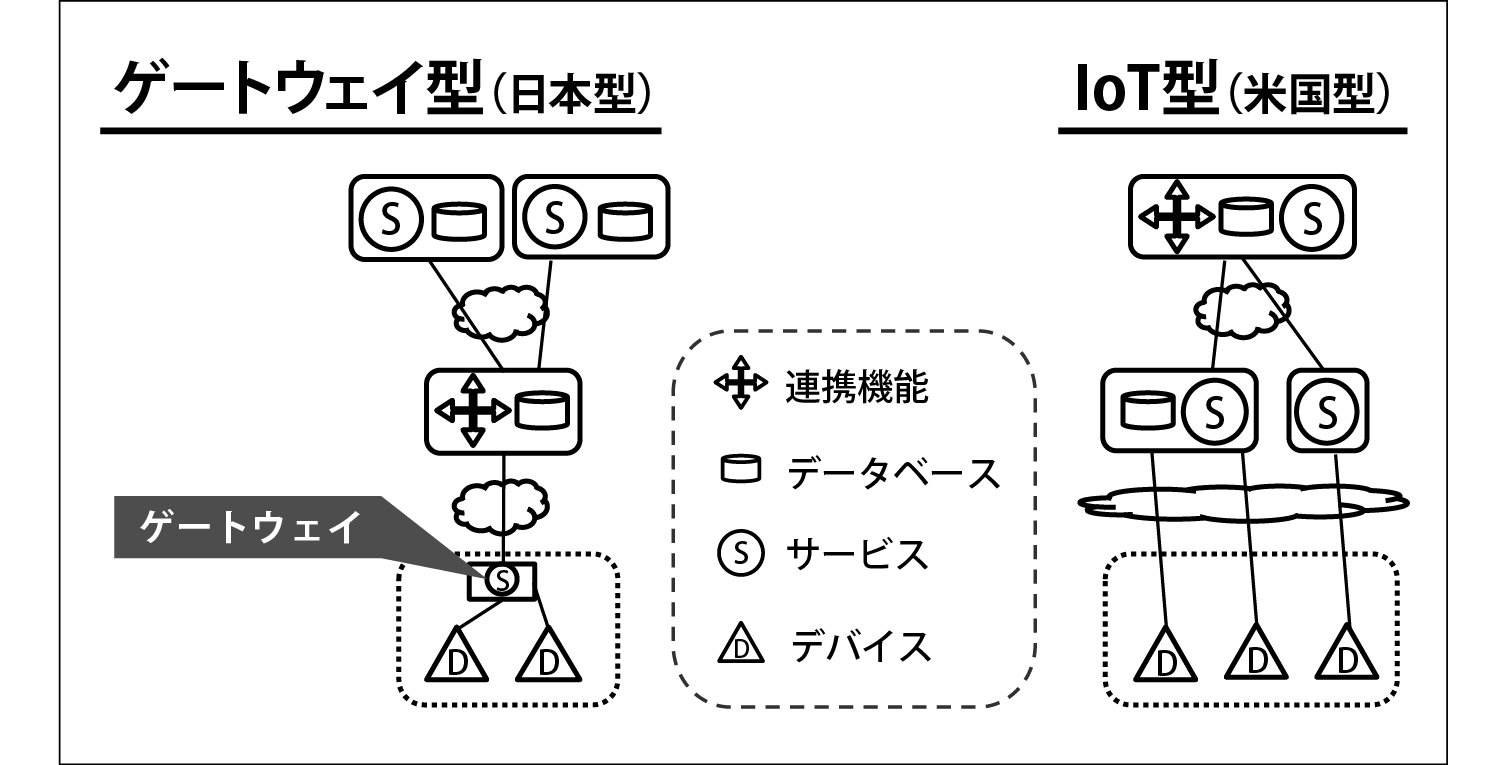

そうこうしているうちに15年ごろから出てきたのがスマートスピーカーで、これを利用者との接点として家電などを動かすのがスマートホームである。スマートスピーカー自体も世の中にインパクトは与えたが、それよりも重要だったのが米国企業がとった技術的な選択であった。それは、家庭内に置かれている機器(スマートスピーカーはもとより、単なる電球やコンセントをon/offするタップまでも)が、家の中にあるコントローラーに接続されるのではなく、それを開発したメーカーなどのクラウドサーバーにインターネット経由で直接つながるという接続形態である。

これは、日本の関係者にとってはいわば禁じ手に近いものであったが、それは日本ではユニバーサルサービスとして高齢者のデジタルデバイドをも解消するものと位置づけ、設置や設定の困難さを回避するとともにネットワークが途絶した際でも最低限の機能継続を保証し、サイバー攻撃なども受けにくい形態を前提としていたためである。米国型では基本的にはWi︱Fi接続が自分でできる利用者を対象に、米国企業のクラウドを中心としてすべての機器がつながるモデルとなっている。こちらの方がデータの蓄積、ひいてはAIの活用には有利なのであるが、全機器がサイバー空間内でつながっているため、同じ家にあるのかといった情報すら後付で与えねばならないため、利用者が指示したような動作はするが、家の中の状況を把握して動いているわけではないのである。

今後生成AIが気の利いた機器の制御などをしてくれるためには、家の間取り、家具の配置、住人のプロファイルなどを把握したうえでデータを蓄積し、現在のロボット掃除機が動作時にやっている部屋の状況の把握のようなリアルタイムセンシングも常に行う必要がある。この準備には、前述のように物理空間的な時間がかかってしまうわけであるが、日本にはそれを実現する技術はあるし、国際競争力のある製品開発につなげていくこともできるはずである。

(日本物流新聞2025年6月25日号掲載)