数多くのマテハン製品をラインナップしている大有。だが、同社の強みは標準品をベースとしながらも、ユーザーの現場や使用状況に応じて最適なオーダーメイド品を作り上げる柔軟なカスタマイズ力にある。

一方で、課題と感じていたのがデザイン性の乏しさだ。同社の田中良和社長は、「当社の製品は実用性や耐久性を重視しているので、どうしても武骨なデザインになりがちでした。また、以前から学生さんのアイデアや発想を社内に取り入れたいと考えていましたので、産学連携のお話は渡りに船でした」と話す。

【写真左から】大有・田中良和社長、宮永恭佑専務、千葉工大・丹後飛馬さん、佐藤弘喜教授

大有製品のリ・デザインを担当したのは千葉工業大学創造工学部デザイン科学科・佐藤弘喜教授の研究室メンバー。佐藤教授は座学のみならず、自動車メーカーにて実際に乗用車のデザインを手掛けた経験を持つ、日本のプロダクトデザインにおける第一人者でもある。

「学生には、機能性と意匠性を融合させたデザインを念頭に置くように教えています。シンプルで使いやすく、かつ見た目も良いというのが理想です。それを実践できる場として、企業と一緒にプロダクトを手掛けてていくのは、学生にとっても有意義な経験にもなります」(佐藤教授)

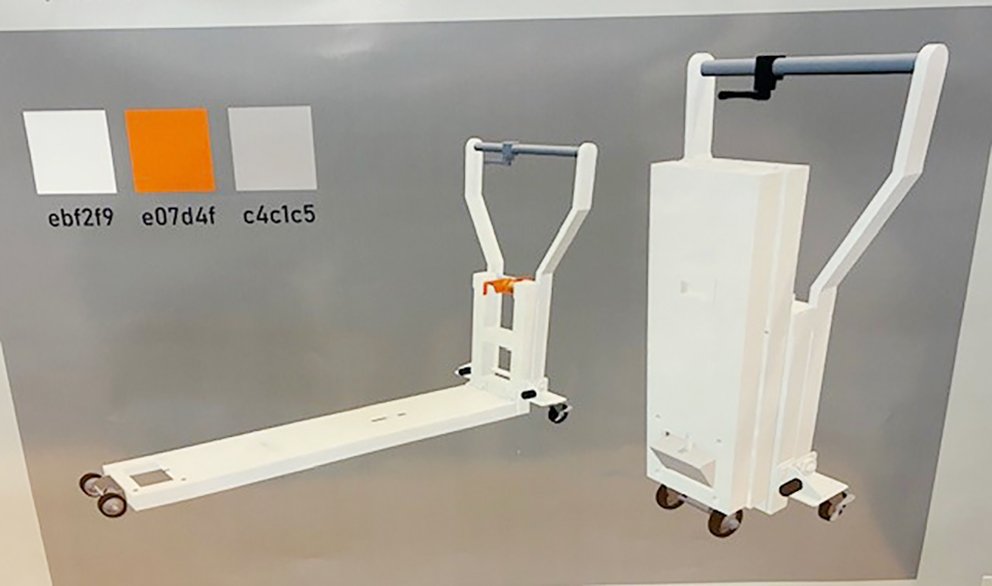

リ・デザインの題材として選ばれたのは、複数のドーリーをまとめて運べる「押しドリくん」。折りコンをまとめて移動する現場などで活用されているドーリー移動用の台車だ。学生たちは大有のショールームにて同製品の実物に触れ、感じた課題を元に新たなリ・デザイン案を考案することになった。

大有の「押しドリくん」

このプロジェクトを主導した大有・宮永恭佑専務は「全ての学生さんが最初から意欲的に取り組んでくれたのが印象的でした。佐藤教授の研究室のアットホームな雰囲気もあってか、最初から企業と大学の壁を感じることなく、フレンドリーにディスカッションできました」と述懐する。

学生たちはリ・デザイン案を3DCADで設計図を起こし、3Dプリンターで出力した縮小版のモックアップを作成。従来の押しドリくんとはまったく違う、新たな発想のドーリー運搬台車が提案された。

■折り畳み式で省スペース化を実現

学生たちから出された多彩な提案を見た感想を宮永専務が話す。「学生さんたちの発想力の豊かさに驚かされました。当社では思いつかないようなアイデアが各作品に盛り込まれており、設計をはじめとした各部門にとってはとても良い刺激になりました」

なかでも高い評価を受けたのが、同大大学院2年の丹後飛馬さんが手掛けた「タンドリー」。ドーリーを左右から挟み込んで運ぶ従来の押しドリくんと違い、ドーリーのタイヤ間にバーを通して運べるようにした。バーの先端部分には手元で操作できるストッパーがついており、複数のドーリーを安定して運べる。

デザインするにあたり、丹後さんは取り回しの良さと収納性にこだわったという。「初めて押しドリくんを見た時、かなりサイズが大きいという印象を受けました。ですので、保管スペースの問題を解消するべく、ドーリーを載せる部分を折り畳みにすることで保管しやすくしました。また従来、2本のバーで挟み込んでいた部分を1本にすることで、軽量化と操作性の向上を目指しました」

田中社長、宮永専務が口を揃えて「一つの作品に絞るのが難しかった」と語るほど、佐藤研究室から複数の優秀なアイデアが出されたが、最終的に丹後さんの作品が製品化への第一歩を踏み出すことになった。

だが、実際に製品化するとなると、ハードルはさらに高くなる。折り畳み機構は強度や耐久性を考慮しなければならない。また部品点数の上昇や機構の複雑化は製造コストの上昇に繋がる。同社の宮永専務が話す。

「学生さんがデザインしてくれたものをそのまま製品化するとなると、製造コストは数倍になってしまいます。また折り畳み機構にすることにより、素材や部品の選定、各パーツの強度計算も必要になります。簡単ではありませんが、せっかく良いデザインを出して頂いたので、今後は製法のコストダウンや製品の普及を見越した展開を考えていきます」

丹後さんは、「自分のデザインを高く評価して頂いたのは、本当に嬉しかったです。また、実際に製品を作る上でどういったプロセスが必要で、自分のデザインに何が足りないのかといった部分をプロの目線で指摘して頂いたのも有難かった」と話す。

今春卒業する丹後さんは、4月から無人運転を手掛けるスタートアップ企業に活躍の場を移す。「大有さんとのモノづくりはとても楽しく、これから社会に出てゆく自分にとって貴重な経験となりました」と目を輝かせる。

大有では今後、丹後さんデザインの作品を試作し実際の製品化を検討していくという。田中社長は「今回のプロジェクトを通じて当社のモノづくりに新しい風を吹き込んで頂いた千葉工大並びに千葉市産業振興財団の皆様に感謝しています。今後も当社はこうした取り組みを積極的に行っていきたい」と意欲を見せた。

(日本物流新聞2025年3月25日号掲載)