髙丸工業、子育てしながら挑む「遠隔溶接」という新しい働き方

- 投稿日時

- 2025/08/28 09:00

- 更新日時

- 2025/08/28 09:00

髙丸工業の髙丸泰幸専務が、子育てとリモート溶接の両立に挑んでいる。第二子の誕生をきっかけに、自らが開発した遠隔操作溶接ロボットシステム「WELDEMOTO」を活用し、自宅から実際の製品溶接に取り組む。膝の上には3歳の子ども。悪戦苦闘しながらも実践するのは、「障害を持った方や引きこもりで外に出られない方、子育て中の主婦の方など、外出せずに活躍できる社会を実現したい」という思いからだ。

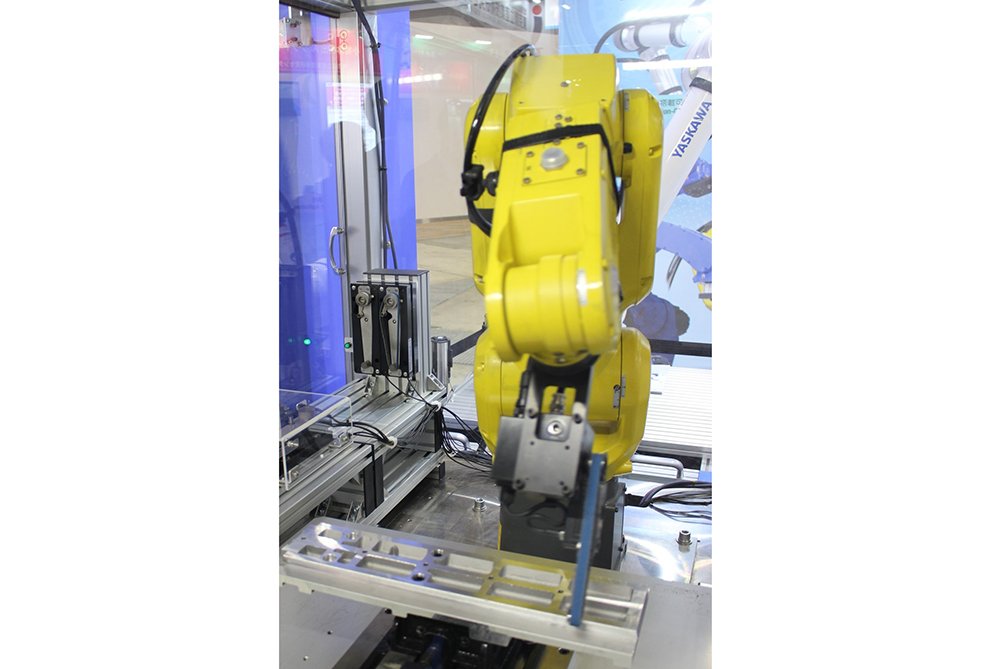

産業用ロボットは一般的に扱いが難しく、操作パネルの仕様もメーカーごとに異なる。国内でロボットを自在に扱える人は「1万人に1人」とも言われるほどだ。髙丸専務は「人手不足でロボットが救世主のように語られているが、この30年間、ロボットの台数は実は横ばい。大手企業の入れ替え需要が中心で、本当に必要な中小企業では“取っつきにくさ”が普及の壁になっている」と指摘する。こうした現状を変えるべく、同社はカメラ画像とロボットの動作シミュレーションを組み合わせ、パソコンのドラッグ&ドロップといった簡単操作で、経験がない人でも遠隔から溶接加工ができる「WELDEMOTO」を開発した。3次元データを必要とせず、実ロボットの動作結果を事前に確認してから指令できるため、通信遅延によるオーバーシュートや干渉といった遠隔特有のリスクも回避できる。

「介護や子育てで家から出られない人、引きこもりの若者にも“外出せずに働ける”環境を用意すれば、労働力不足の解消につながる」と髙丸専務。例えば、東南アジアなど人件費の安い地域にオペレーター拠点を置き、国内に熟練者がいなくても日本国内のロボットを操作できるような未来もあり得る。

実証はデモンストレーションではなく、同社の実製品を使った「リアル案件」で行っている。自ら在宅勤務で作業を続ける中で、「カメラの視点数が足りない」「タッチセンサーによる補正だけでなく、手首に3Dカメラを搭載して、ビジュアルのみで位置決めから溶接開始までできないか」といった改善アイデアも浮かんだ。こうした機能は、今後の国際ロボット展で実装を目指す。また、よりコンパクトで廉価なモデルの開発も進めており、同社は「WELDEMOTO」を第二の売り上げの軸に育て、全社の売上倍増を狙う。

プラットフォーム提供による他社への展開も視野に入れる一方で、現状ではワークの脱着や治具の設置など「人の手」が必要な工程も多く、遠隔操作だけで完結するには課題が残る。それでも、育児の合間にパソコンを操作し、数百キロ離れた工場で火花を散らす溶接ロボット――その光景は、働き方改革に新たな可能性を示している。

(日本物流新聞2025年8月25日号掲載)