モノづくり入門

【第15回】いまさら聞けないモノづくりの基礎知識

- 投稿日時

- 2025/05/15 09:00

- 更新日時

- 2025/05/15 09:00

機械加工のトレンド/その2--3次元データ

モノづくりは着想・構想設計にはじまり詳細設計、各種指示、加工、組立といった工程を踏みますが、90年代以降は、後工程の流れをよくするため設計段階に可能なだけ負荷をかけ、さらに設計時にモノ完成後の販売~廃棄までを視野に入れる取組みが大手中心に進みました。これをフロントローディングと呼びます。この考えに沿って、PLM(プロダクトライフマネージメント。製品のライフサイクル全体を管理するという意)システムなどが徐々に広がりました。

PLMはモノづくりの在り方を変えた立役者の一つといえます。譬えて言えば、数多くの部下の状況と使命、将来を精緻に考察・分析して統括的に指示する司令官というところでしょうか。

で、このPLMにしても、またもっと身近なCADCAMCAEにしても、すべて3次元データ技術の産物といえます。設計は2次元図が3次元図に代わり、次に3次元CAD図にソリッドモデルが加わることで幾何計算や設計解析が図面でできるようになりました。3次元データが「フロントローディング」を引き寄せた源泉といえます。

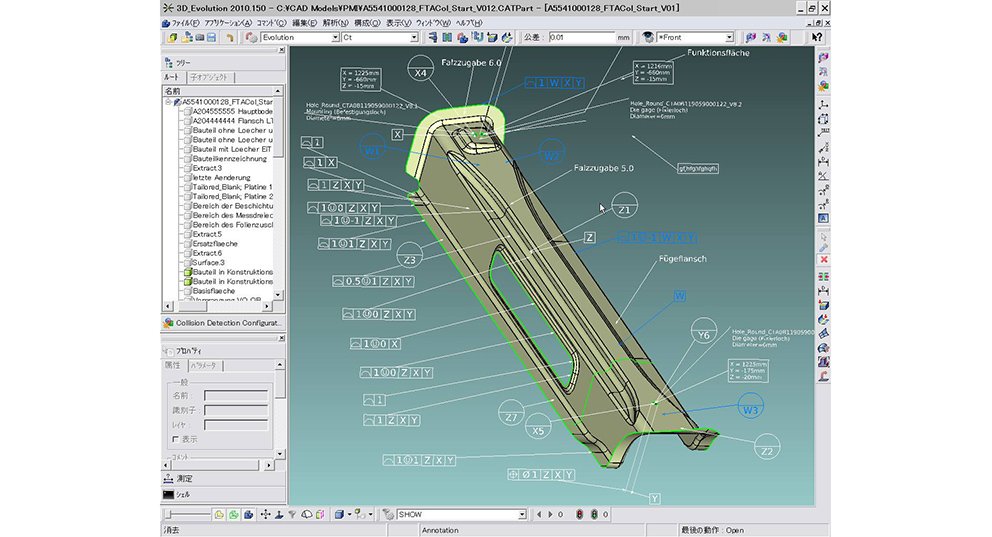

その延長線上(?)として、今は3DAモデルを流通させる試みが自動車などを中心に研究されています。ここで3DAモデルのAとはアノテーション(注記)を指します。3DCADに各種注記(指示・公差情報等)を加えることで、3DCAD単独の流通で低コストかつ高速高品質にモノを生み出そうというわけです。

しかし順調とも言えません。「延長線上(?)」と記したのには理由があり、3DAモデルを巡る議論は実に20年以上延々と続いています。注記の記入方法、また書き過ぎず的確に指示する方法などを巡り議論噴出、標準化活動にもイニシアティブ争いがあり、うまく進まない。協調して推進する取組みはいつ実を結ぶのでしょう。生産財メーカーでは一部、3DAモデル普及時のソリューション提案も出ていますが。

それはそうとして、3次元データはAIともつながり機能・活用面とも急進化中です。しかしまた反面、2次元図使いにとどまっているモノづくり現場も少なくない。「経営者が代替りしないと、変わらない」などの意見があり、どげんかせんといかん、の危機感もうかがえます。

周回遅れ

製造業では近年、機械同士や工場同士をつなげるIoTが重視されました。これをヨコのつながりとすれば、CADを起点に設計~製造~販売と続くタテの変革が、ヨコ以上に大事かもしれません。しかしIoTを推進する某工業会トップにこの点を聞くと、意外にも「CADで日本は周回遅れ。日本は違うアプローチを選ぶべき」と返って来ました。それでいいのか。PLMやCADの世界大手はM&Aなどに年1000億円規模を投じて成長してきました。日本にも「タテ」の有力プレーヤーがもっと出て欲しいと思います。

(日本物流新聞2025年5月15日号掲載)