モノづくり2025「新技術」と「新市場」

- 投稿日時

- 2025/03/28 09:50

- 更新日時

- 2025/03/28 17:17

自動化の未開拓領域に挑む

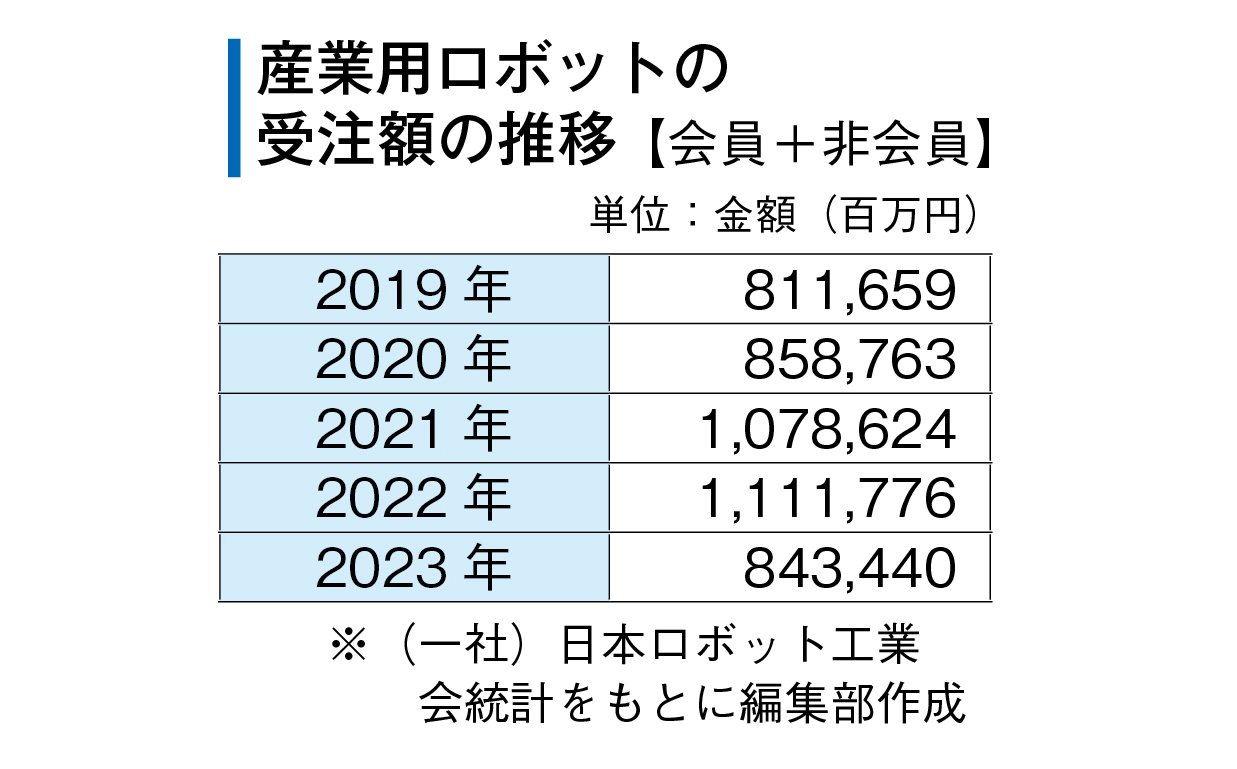

米国の通商政策に振り回されながらも、モノづくり産業の2025年が幕を開けた。人手不足が深刻化する中で競争力を維持・向上させるために現場の効率化・自動化を進めたいが、産業用ロボット市場は22年に頭を打って以降、内外需ともにしばらく弱い動きが続く。弾みをつけるためにも、今まで自動化が難しいとされてきた分野でのロボット活用に期待したいところだ。

「今年は米国景気拡大への期待、AIにかかわる大規模投資、根強い自動化投資などで、受注額で4.8%増の8700億円、生産額で6.1%増の8300億円を見通す」。年初に開かれた賀詞交歓会で、(一社)日本ロボット工業会の橋本康彦会長(川崎重工業社長)は25年の産業用ロボットの市場をそう展望した。

産業用ロボットは21、22年と受注額が1兆円を超えたが、23年は8434億円と失速。24年もおおむね横ばいに近い数字になりそうだ。24年10~12月の産業用ロボットの受注は会員ベースで前年同期比33.2%増の2102億円と急回復しており、電子部品実装機や垂直多関節ロボットなどの先行きに明るい兆しがある。ただ国内の人手不足はロボット市場の回復ペースを置き去りにする速さで進行しており、このままでは人手不足が成長の隘路(あいろ)になる懸念が強い。自動化をやり尽くした大手企業すらいまだに人手で行わざるを得ない繊細・複雑な工程のロボット化、あるいは中小企業などに門戸を広げる“自動化の民主化”が一段と望まれている。

■バラ積みピッキングを中小へ

ロボット市場には国内外の企業が数多参入し競争が恒常的に激しい。だが昨今はこの分野にロボット以外を本業とする企業やベンチャー企業が参画。後発ゆえのユニークな着眼点やAIなど先端技術を駆使した研究開発で、今までは難しいとされてきた工程の自動化を実現する例が目立ってきた。

例えば京セラだ。2023年にAIで協働ロボットを知能化するクラウドサービスを始めた。サブスク契約のため初期費用が安く、後にワークが追加されても京セラがAIモデルの生成を定額料金の範囲で行う仕組みで中小企業にとっても導入ハードルが低い。安価な3Dカメラで難易度の高いバラ積みピッキングや光沢部品の扱いを自動化できるなど、これまでロボット化が難しいとされていた工程の自動化に主眼を置いたサービス設計に特徴がある。

ベンチャー企業のThinker(大阪市)は、赤外線とAIを組み合わせた独自の「近接覚センサー」をロボットハンドに仕込み、2Dカメラを組み合わせてバラ積みピッキングを自動化する小型ロボットを今年1月に発表した。協働ロボットなどのパッケージでも価格を600~1200万円に抑える。「とりわけ中小企業は検査・工程間搬送で人材が不足している。知識がなくとも家電のように扱えることを目指して開発した」(藤本弘道社長)とする。

Thinkerの2Dカメラを使った安価なバラ積みピッキングロボ

微量の薬品を滴下するような繊細な実験・研究が日夜行われているバイオなどの分野も、これまでは自動化から取り残されていた領域だった。この分野の自動化に挑むのは繊維大手・クラボウ。独自の高速3Dビジョンセンサーと米・Flexiv社の触覚を持つ7軸ロボを組み合わせ、人の目と脳と手を再現することでバイオや創薬などラボオートメーションの自動化を狙う。

同社の川野憲志常務執行役員(環境メカトロニクス事業部長)は、「現在の自動化工程は85%までは達成できても、残り15%は人間しかできないと言われている。我々はこの15%に切り込む」と語る。FAで先行した日本ではロボット市場はレッドオーシャンだとみなされがちだ。その認識に間違いはないだろうが、一方で自動化を突き詰めた先には手つかずの領域が確かに存在する。自動化の赤い海を泳ぎ切った先にあるものが、わが国モノづくりのさらなる成長に欠かせないキーパーツに思えてならない。

進化するロボット、使いこなせるか

大手4社が明かす倉庫自動化の「失敗事例」

ロボットが活用の幅をより広げている。バラ積みピックや実験・研究環境など自動化が進まず長年取り残されてきた領域にもAIやセンサー、カメラの進化で自動化の手が届き始めた。ロボットの一種と言える自動倉庫も国内外のベンチャー企業が技術開発に注力した結果、ここ10年でパラダイムシフトとも呼ぶべき進化を遂げている。とはいえ闇雲に導入を急いではどんなに優れたロボットも効果が上がらない。使う側も綿密な運用計画を立てる必要がある。

ロボットの活用は物流分野で盛んだ。ネット通販の利用拡大で倉庫の自動化がアパレルや家電、事務用品などの分野で進む。ただ、ロボットによる倉庫自動化は何を基準にしてどう選ぶのか。選定は簡単でない。倉庫ロボットを提供する注目企業4社が3月14日、東京・港区で開かれた「物流倉庫ロボティクス・オペレーション展2025」(日鉄興和不動産主催)のパネルディスカッションに集まった。そこで話された「導入失敗事例」を拾ってみた。

【左から】Exotec Nihonの立脇竜氏、ギークプラスの小池智也氏、ROMSの阿部翔太郎氏、HAI ROBOTICS JAPANの藤崎康彦氏

パネリストはExotec Nihonの立脇竜社長、ギークプラスのマテリアルハンドリング事業部の小池智也部長、HAI ROBOTICS JAPAN営業部の藤崎康彦マネージャー、ROMS経営戦略室の阿部翔太郎室長の4人。モデレーターは物流ジャーナリストの菊田一郎氏(エルテックラボ代表)が務めた。

ギークプラスはAGV/AMRをこれまでに約3万台を販売し世界シェア首位。AMRなどの導入で受注から配送までのリードタイムを2分の1に短縮した顧客がある一方、「失敗はたくさんある。保管能力を重視しすぎたり(4千坪のロボットエリアにロボット300台導入)、オペレーションに合わない運用設計をしたり(2400坪にロボット120台導入)して生産性が伸び悩んだ事例がある」と小池氏は明かす。「機器には目的に対して向き不向きがあるため運用計画を基に選定することが肝要」とした。

中国・深センを本拠とするHAI ROBOTICSはめっぽう背の高いACR(ケースハンドリングロボット)と3~6カ月という短い工期が特徴。アパレルや電子部品業界の顧客が多く、世界に1万9千台を販売し、日本には約500台を導入した。藤崎氏は「狭いエリアで効率を求めすぎたことでうまく運用できない事例があった」と言う。

HAI ROBOTICS JAPANの高さ最大12㍍の自律走行ACR(ケースハンドリングロボット)

ROMSは2019年創業と4社のなかで最も若い。100~500平方mの小・中規模案件にフォーカスした小型自動倉庫を提供(他社は500平方㍍以上を想定することが多い)。阿部氏は「面積、保管量、スループット、柔軟性、価格……とこれら全部を満たそうとすると失敗するだろう。とりわけ重視する項目を深掘りすることが重要」とし「さらにそれをきちんと言語化できるとよい」とつけ加えた。

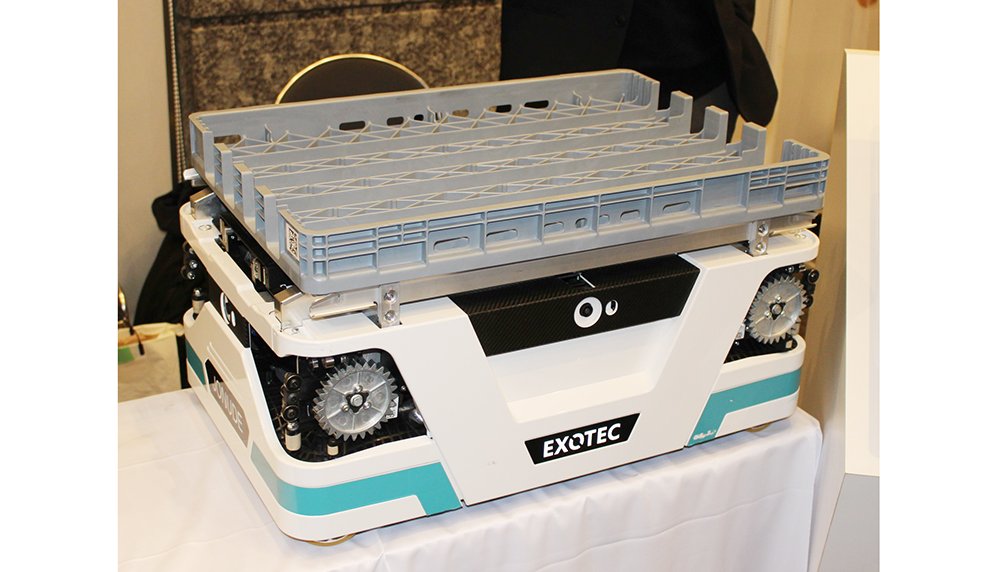

フランス発祥のExotecはすべての保管品を2分以内に取り出すことができるように設計。先月には新しいロボット「Skypod」を発売し、稼働率98%を保証する。立脇氏は「部分的にいいシステムを入れてもボトルネックがあると、とたんに回らなくなる。パッチワークのようにつなげてもパフォーマンスは上がらない」とし、「(運用計画が)あいまいなままコストに惹かれて導入を決めるのはよくない」と釘を刺した。

Exotec Nihonが2月7日に発売した新型の立体走行型自動搬送ロボット「Skypod」

物流はコストセンターでなくプロフィットセンターだという認識は広がりつつある。菊田氏は「DX志向の自動化は効率アップだけでなく、GXに貢献し、3K職場から脱却することになる」とまとめた。

協働ロボットは防爆仕様や溶接用に

AMRとの連携も

ロボットの機能が高まり、用途が広がっている。産業用ロボットはこれまで搬送や溶接といった大きな力のかからない用途が中心だったが、切削加工にも使えると期待が高まっている(8~10面で「ロボット切削」座談会)。ロボット自体の剛性が高まったことに加え、加工負荷を検知するスピンドルユニットや切削抵抗を減らす刃物、測定技術などの開発が進んでいるためだ。

一方で、協働ロボットは可搬質量が35㌔グラムほどにまで高まったタイプが登場し、特殊用途や複数台制御や周辺機器との連携が進んでいる。ファナックが昨夏発表したのは、世界初の国際規格防爆の協働ロボット「CRX-10iA/L Paint」(=写真、10㌔グラム可搬)。有機溶剤系塗料を使った塗装用途を想定し、「ロボット内部を陽圧にして外気が入ってこない」と言う。防爆制御用ユニットはロボット制御装置の上に置くなどして省スペースに抑えられる。

世界初のファナックの防爆協働ロボット「CRX-10iA/L Paint」

安川電機は一体型にした複数台の「AMR+協働ロボット」を別の単独AMRと連携させ、組立工程などに利用できるとアピールする。2023年末の国際ロボット展では大規模なシステムとして提案し、昨夏のロボットテクノロジージャパンではコンパクトにしてより多くのユーザーを意識して実演した。「新規の大規模工場だけでなく、既存工場の1つの工程にだけでも適用できることを示したかった」と話す。AMR+協働ロボットはワークを受け取った後、自分で組み立てるのか他のロボットに引き渡すのかを自ら判断するという。

アーク溶接用協働ロボット「FD-VC4L」を提案するのはダイヘン。前身となる「FD―VC4」の1.4倍の作業範囲をもつロングリーチで、高さのあるワークにも対応する。用意したクローラタイプの台車なら40㍉の段差を乗り越えられる。ロボットなしでカメラ撮影だけで教示できる「業界初」のロボレスティーチ機能に対応し、稼働中に次工程の作業プログラムを作成できる。「産業用ロボットを導入できない、大型構造物や造船など溶接範囲が点在する現場での利用を目指す。海外における各認証も取得しており、海外市場も攻めたい」と言う。

ダイヘンのアーク溶接用協働ロボット「FD-VC4L」はロングリーチで広範囲をカバーする

溶接・接合が変わる

【溶接最新動向】センシング技術で自動化・ロボ化を促進

溶接分野の自動化・ロボット化の幅が広がりつつある。従来も自動車の車体の一部やスポット溶接などで、自動溶接機やロボット溶接が適用されてきた。一方で、その他多くの場合、部品や製品ごとに材料や厚み、形状が異なり、溶接環境も温度や湿度、開先形状などが刻々と変化していく状況に合わせて溶接していく必要がある。熟練作業者のカンコツに頼った手溶接を自動化・ロボット化するのは困難を極める。

当然、人手は足りていない。単純な人手が不足していることに加え、熟練作業者が十分に育っていないことも課題になっている。そうした中で、AIを活用したリアルタイムのセンシング技術が、溶接の自動化・ロボット化にブレイクスルーを起こしつつある。

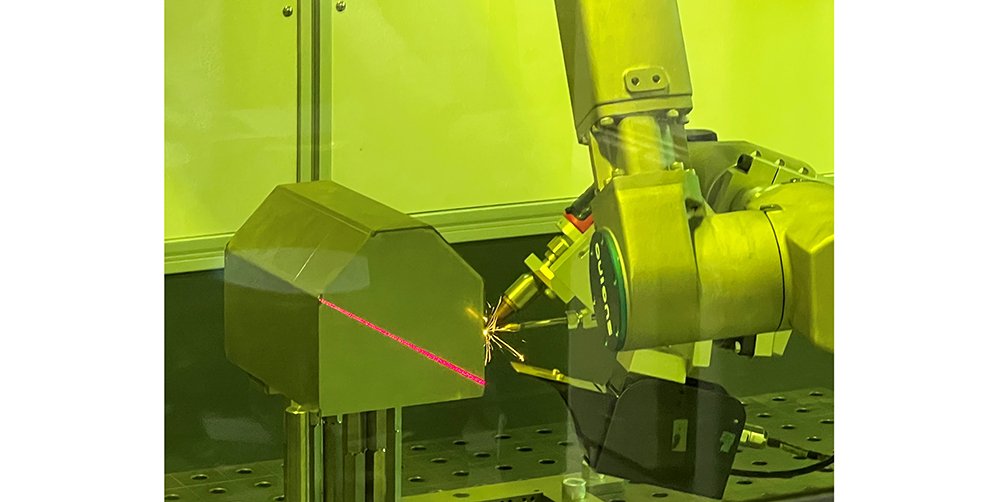

ロボットやAIの活用に力を入れるスギノマシンは昨年、板金業界向けの溶接ロボットシステムを発表。特徴の一つである「アクティブトラッキング」機能は、レーザーを使ったセンシング技術によって、ワークごとの溶接位置のばらつきや溶接中のワークのゆがみによる位置ずれをリアルタイムに補正しながら溶接する。ロボットシミュレーションソフト「CROROROS」と組み合わせることで、プログラムの作成から溶接までを自動化できる。既に精密板金を行うフジムラ製作所(埼玉県川口市)で活用もされている。

スギノマシンの板金向けの自動溶接ロボットシステム

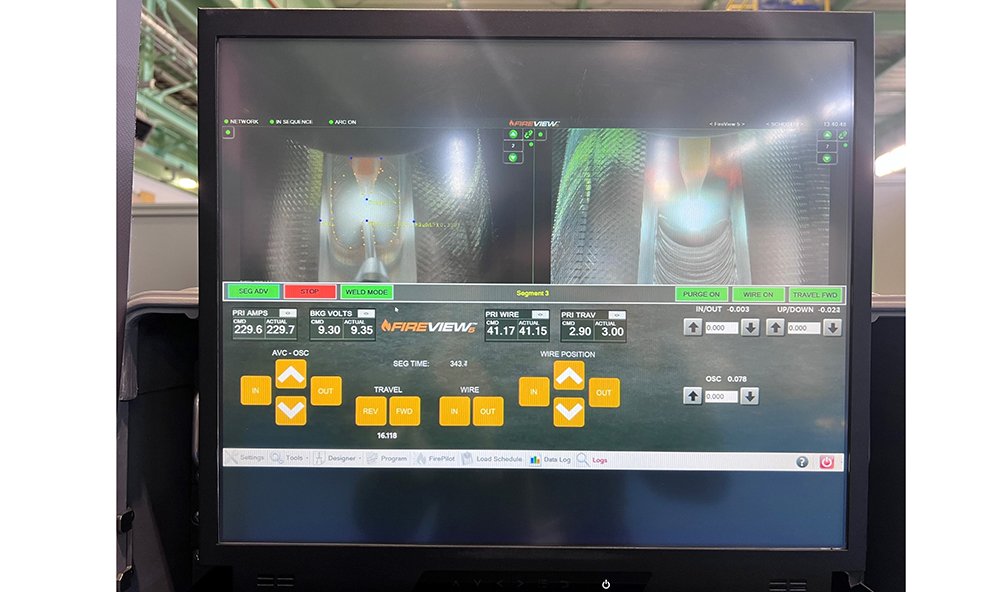

愛知産業も3月6、7の両日行った自社展「第7回ASテクノフェア」で、リブルディダイメトリクス社の自動溶接システムを紹介。制御ソフトとカメラ、モニターからなるビジョンシステムを中核としたシステムで、溶融池や開先幅を画像認識・処理し、トーチ高さや走行速度、ワイヤ位置・送給速度、電流値などを自動で調整する。専用カメラ「FIRECAM」は、愛知産業の担当者に「ほとんど調整することなく溶融池の様子を綺麗に可視化できるビジョンはこれまでになかった。驚き」と言わしめるほど。風力サイト向けで開発が進んだ技術だが、他の分野への適用も期待される。同日、セミナーの講師として登壇したリブルディダイメトリクス社・CEOのRob Pistor氏は「技術的に自動溶接を現実なラインで提案可能な段階にある。準備万端であり是非仕事をいただきたい」と国内での広がりに期待をのぞかせた。

リブルディダイメトリクス社の自動溶接システム「FIREPILOT」。調整なしで綺麗に溶融池の様子が見える

FSWは広がるか? プレイヤーの顔ぶれは広がる

過去何度か、直近では2022~23年ごろにJIMTOFやメカトロテックジャパンなどの展示会で注目を集めた接合技術、FSW(摩擦攪拌接合)。回転する円筒状工具を押し付けて摩擦熱で母材を軟化させて接合する技術で、開発は以前から盛んに進められているが、AM(付加製造)のように国内での現場実装は鉄道車両などまだ一部の業界にとどまっている。

FSWは入熱が小さいことから気密性や接合強度など接合部の品質が高まり、通常の溶接と比べワークが反りにくい利点もある。EVのバッテリーケースなどの接合に向くとされるこの工法は、果たしてこれから本格的に広がるのだろうか。

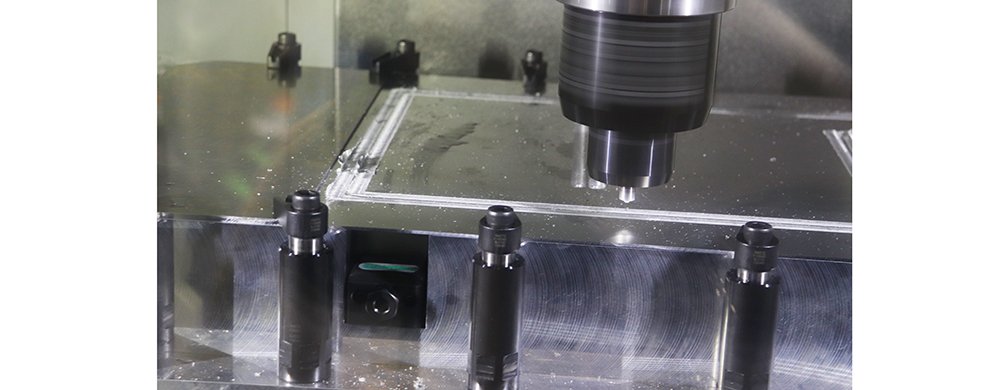

少なくともFSWを提案する企業の顔ぶれは多彩になってきた。山本金属製作所は14、15年ごろからこの分野に切り込み、FSW加工時の温度・振動・力をリアルタイムにモニタリング可能なホルダ型IoTデバイス「MULTI INTELLIGENCE(MI)」を提案。「日系企業では日本国内で試作やデータ取り、品質管理の仕組みを作り、国外の量産ラインに適用する流れが多い」(営業企画課兼研究開発G課長 松田亮氏)と、国内外で実績を増やす。

同社の技術を用いた加工をJIMTOF2024で見せたのが山崎技研だ。BT40のマシニングセンタとMIを用いてFSWを実演。「今までFSWの要望があっても断っていたが、タイの展示会で山本金属製作所と知り合ったのがきっかけで挑戦することに。40番MCでFSWができるかは疑心暗鬼だったが、我々のMCは40番機としては剛性が高く問題なく加工できた」(担当者)とする。

山崎技研は山本金属製作所のセンシングホルダを使い、BT40MCでのFSWを訴求した(JIMTOF2024で)

トライエンジニアリングはロボットを用いたFSWを従前から推進しており、加工範囲の広さや汎用性を強みに挙げる(8~10面で関連記事)。ヤマザキマザックは接合スピードに優れるFSW専用機を、芝浦機械やホーコスは工作機械に機能を付加する形でFSWを提案しており、採用する企業が増えれば参入企業は大きく増える可能性もある。

ヤマザキマザックは専用機によるハイスピードで品質の高いFSWを訴求

24年11月に日立パワーソリューションズからFSW事業の譲渡を受けたコマツNTCの福岡隆司副社長は自動車業界でのFSWの普及状況を「ジワジワ」と表現する。「普及に時間がかかっているのは、溶接やボルティングなど既存の接合工程を単にFSWに置き換えたのでは享受できるメリットが限られるから。FSWをベースに製品設計を行うことで初めて部品の薄型化などの『うまみ』が得られる」

FSWには接合品質以外に異材接合が可能なメリットもある。中長期的には国内市場の拡大が期待できそうだ。

ロボット大国・中国

加速する「キーパーツ内製化」

生産数、導入数においてもいまや世界一のロボット大国となった中国。国際ロボット連盟(IFR)が発表した「ワールドロボティクス2024」によると、中国の「ロボット密度」(製造業就労者1万人あたりのロボット台数)は470台。ドイツ(429台)、日本(419台)を抜き世界3位に浮上。人口14億人を抱えながらも自動化、ロボット普及が加速度的に進んでいることを窺わせる。

家電のコモディティ化により、それまで隆盛を誇った日系メーカーは2000年代を境に縮小、撤退を余儀なくされた。これと同様の現象が、産業用ロボットにも起こり始めている。いまや中国メーカーによるロボット関連の有効特許は19万件超と、世界の約3分の2を占めるまでに成長している。

日本国内でも中国製ロボットの採用が進んでいる

かつて日系家電メーカーが中国を生産拠点としたことにより、製造ノウハウや技術がどんどん越境していった。これにより、廉価な製品が台頭し、徐々に日系メーカーの優位性は失われていった。これがロボットの分野でも今後さらに進んでいきそうだ。

各種製造業で導入が進む協働ロボット。先駆者である欧州メーカーのものは1台500万円程度。同等の能力を持つ日本製で約400万円。これが中国メーカーのものになるとハイエンドのものでも200万円を切ってくる。なかには40~50万円台のものを投入してくるメーカーも登場している。

中国製と台湾製の協働ロボットを扱うロボットSIerが話す。

「中国製、台湾製の製品に対してアレルギーを感じる現場が少なくなってきたように感じる。性能的にも日本製や欧州製と遜色なく、値段も安い。導入ハードルも下がるし、台数も売れるから十分商売になる。特に協働ロボットは企業規模の大小を問わず、中国製ロボットを選ぶところが増えている」

中国メーカーが安価なロボットを製造できるようになった背景には、政府の強力な後押しもある。2021年の「第14次五カ年計画におけるロボット産業発展計画」、「『ロボット+』応用行動実施プラン」、さらには2024年の「産業用ロボット産業規範条件」などの政策を相次ぎ発表。技術的なブレークスルーからロボット産業の基盤強化に注力している。

これに伴い、中国サプライヤーのソフト、ハードのレベルが向上。中国ロボットメーカー各社は部品を中国国内製品への置き換えを進めた結果、調達コストを下げ製品の大幅なコストダウンを実現している。

■海外移管も始まっている

中国製のサーボモーターや減速機といったロボットにおけるキーパーツのレベルが急速に上がっていることも見逃せない。

これまで日本がグローバル市場において大きなシェアを獲得してきた減速機。ナブテスコ、住友ドライブテクノロジーズ、ハーモニックドライブシステムズ、ニデックなどのメーカーが他国のメーカーを大きくリードしてきた。

その座を脅かす存在と言われているのが、Leaderdrive(蘇州緑的諧波社)だ。2012年に創業した同社は徐々にシェアを伸ばし、現在、中国国内向けの波動歯車装置シェアは60%を超えるまでに成長している。

国内からの旺盛な需要に加え、海外への販売も好調とあって、近年では生産能力を拡大にむけて年間50万台の生産能力を持つ新工場を建設するなど勢いが止まらない。

小型軽量タイプの波動歯車装置に強みを持つ寧波中大力徳智能伝動(ZD)は、AMR、AGV向けに売り上げを伸ばしている。また昨年10月にはタイ・ラヨーン県に3680万米ドルの投資を行い、減速機付きモーターの工場と精密減速機の研究開発施設を着工。同社は「通商政策リスクも加味しての生産移管。3年以内に年間生産能力80万台体制とする」としている。

現状、中国国内においてもまだファナック、エプソンといった日系メーカーが高いシェアを維持している。だが、今後さらに中国ロボットメーカー及びサプライチェーンの技術力向上により、その立場は一層厳しいものとなりそうだ。

ロボット市場とマテハン市場は成長するのか?

自動化の主役であるロボットとマテハン機器。国内の人手不足は深刻さを増しているが、両市場は成長しているのだろうか。直近の数字を振り返ってみたい。

まず産業用ロボットは2021、22年と受注額が1兆円を超え、22年は1兆1117億円と過去最高をマーク。しかし23年には24.1%減の8434億円といったんブレーキを踏んだ形だ。24年も23年に似て力強さに欠ける推移を続けてきたが、10-12は会員ベースで前年同期比33.2%増の2102億円と急回復。(一社)日本ロボット工業会の見通しによれば25年の産業用ロボット受注額は4.8%増の8700億円と若干、上向く見込みだ。

好材料を探すとすればやはり人手不足か。国内の人手はかなり払底しており、年初の賀詞交歓会で(一社)日本ロボットシステムインテグレータ協会の久保田和雄会長(三明機工社長)は「少子高齢化による人手不足はいよいよ深刻で自動化への期待が年々高まっている」と語った。長期的に見ればロボット市場は成長が期待できるが、再び1兆円産業に返り咲くにはもう少し時間がかかるかもしれない。

好材料を探すとすればやはり人手不足か。国内の人手はかなり払底しており、年初の賀詞交歓会で(一社)日本ロボットシステムインテグレータ協会の久保田和雄会長(三明機工社長)は「少子高齢化による人手不足はいよいよ深刻で自動化への期待が年々高まっている」と語った。長期的に見ればロボット市場は成長が期待できるが、再び1兆円産業に返り咲くにはもう少し時間がかかるかもしれない。

一方、マテハンを含む物流システム機器の出荷総額は22年に6139億円、23年に6330億円とかなり高いレベルで推移してきた(〈公社〉日本ロジスティクスシステム協会調べ)。ただ本紙の聞き取りでは24年は建築費の高騰に伴う倉庫の建設延期で、自動倉庫などの大型設備がやや弱い動きをしており、いったんはこのあたりが成長の踊り場となるかもしれない。

とはいえマテハンに寄せられる期待は高く、多少は落ち着いたとしても市場は高いレベルで推移を続けそうだ。年始の賀詞交歓会で(一社)日本物流システム機器協会の下代博会長(ダイフク社長)は、「自動化・省力化ニーズは今まで以上」との認識を示した。

「GAFAM」除けば日米に大差なし

スタートップが経済成長をけん引

経済産業省の「スタートアップ育成に向けた政府の取組『スタートアップの力で社会課題解決と経済成長を加速する』」の冒頭には衝撃的なグラフが引用されている。ダイヤモンドオンラインが発表した同グラフは、日本(TOPIX)と米国(S&P)における直近10年間の株式市場のパフォーマンスの推移を、見える化したもの。「GAFAM」を除くと、日米の株価成長はほとんど変わらないことが一目瞭然になっている。世界で戦えるスタートアップの育成を早急に実施しなければ、世界と日本との差はますます開くとの危機感が読み取れる。

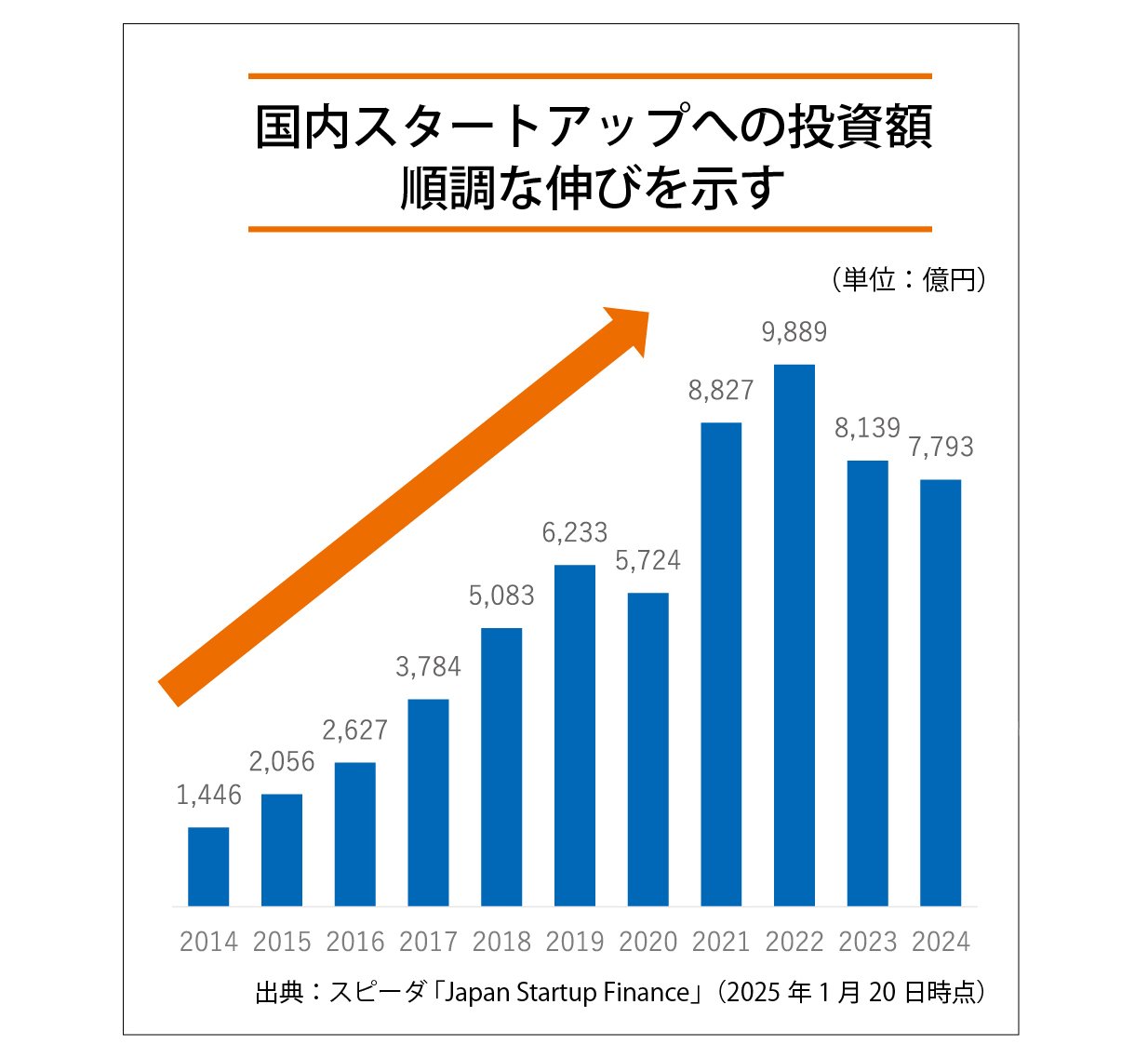

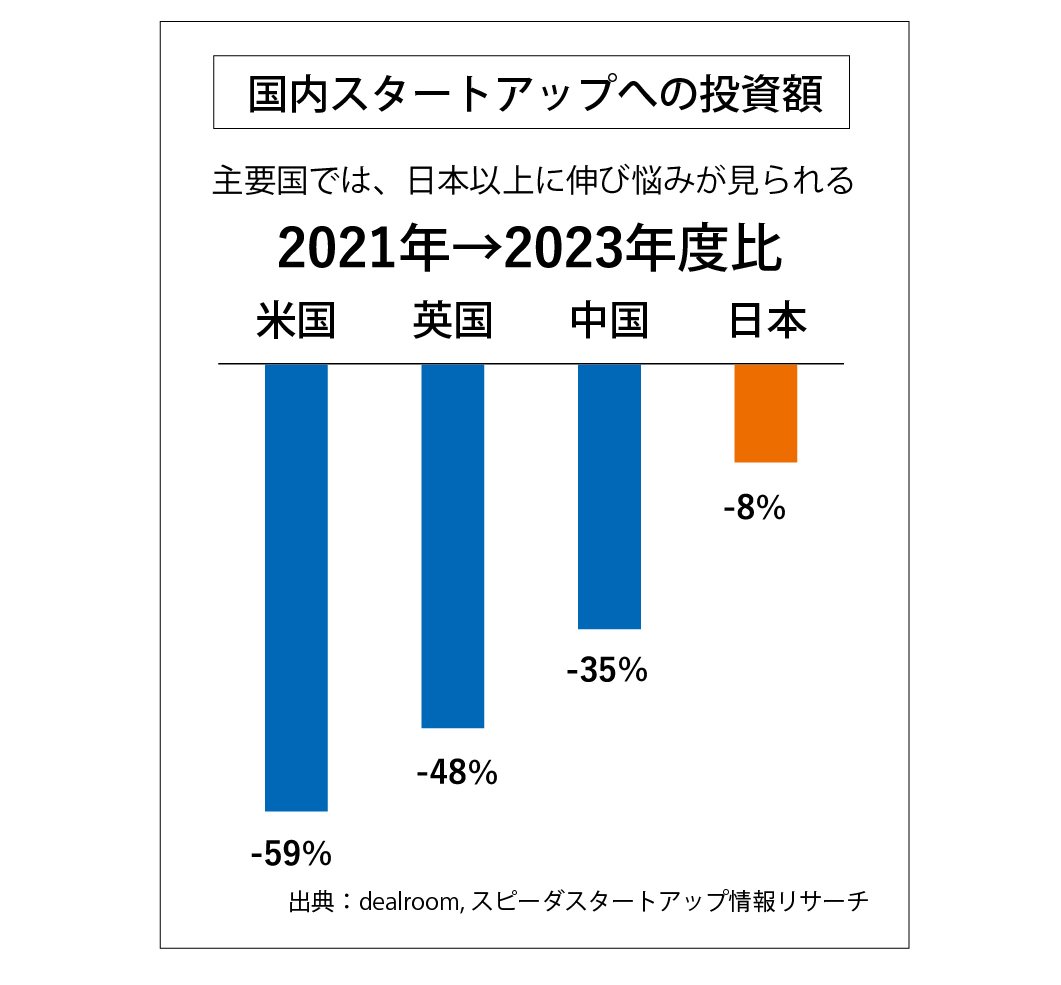

2022年1月の岸田前総理の「スタートアップ創出元年」宣言を受けて、同年11月に、今後5年間の官民によるスタートアップ集中支援の全体像がとりまとめられた。そこでは投資額を5年で10倍にしていく計画だ。海外の主要国は投資額が大きく減少する中、日本は堅調に推移しており、スタートアップ数は対21年比で約1.5倍に増加(21年1万6100社→23年2万2000社)、時価総額10億ドル以上のユニコーンも増加。5カ年計画は一定の成果を上げているようにも見える。

■万博がきっかけになるか

■万博がきっかけになるか

現在のベンチャーキャピタルを中心としたスタートアップ支援は「多産多死」を前提にしがちだ。しかし再チャレンジが難しい日本社会には馴染まなかった面もあった。また他者の出資で創業者の株が希薄化して、上場したときの創業者メリットが薄れるのも創業意欲を削ぐ原因になっていた。「元本の確実な回収という銀行の使命とエフェクチュエーションの最適解を見つける実証実験をしていきたい。これが上手くいけば他行も追従し、ベンチャー企業の資金調達に新たな選択肢が増えるでしょう」と以前のインタビューで、りそな銀行の法人・プレミア戦略部小山泰志部長は話した。大きなリスクを負わない段階で、ある程度市場にフィットできる『研究開発スタートアップ』にブラッシュアップ出来ていれば、より日本の文化や現状に合った『中産中死』モデルが確立できるかもしれない。

大阪を中心とした中小・スタートアップ企業の技術やアイデアを大阪・関西万博を通じて世界に発信するリボーンプロジェクトにも期待が集まる。同事業を企画・運営する中小・スタートアップ出展企画推進委員会の立野純三委員長(大阪産業局理事長)は「70年の万博では、例えば携帯電話でも展示から普及まで長い期間がかかっていますよね。25年の万博は、展示から発売、普及の速度はもっと短くしていかなければ世界には勝てない」とし400社を超えるリボーンチャレンジの参加企業の中から「10社でもユニコーンが生まれればすごいことになりますよ。リボーンチャレンジはそれを可能にすると信じます」と意気込む。

(日本物流新聞2025年3月25日号掲載)