製造業における生成AI活用と課題

- 投稿日時

- 2025/09/10 10:41

- 更新日時

- 2025/09/10 10:49

近年、急速な進化を遂げている生成AI。テキスト、画像、音声、動画など多様なコンテンツを自動で生成する技術は、製造業における業務効率化や設計、製作支援、品質管理など多岐に渡って応用が広がっている。担い手不足が顕在化している我が国のモノづくり業界にとって、生成AIは救世主となりうるポテンシャルを秘めている。

製造業はかつての第2次産業革命以降、オートメーションやデジタル化を通じて生産性を飛躍的に高めてきた。現在、この業界は「生成AI(Generative AI)」という新たな技術潮流によって、設計・開発から生産、保守、品質管理に至るまで、業務の在り方を根本から変えつつある。

生成AIは、単なる情報処理の自動化ではなく、創造性・意思決定・高度判断を伴う業務を補完・代替できる点で、製造業の既存プロセスに深い影響を与えている。従来はエンジニアや設計者の専門知識が不可欠だった領域においても、生成AIがアイデアの提案、設計最適化、トラブル解析、マニュアル生成などを担えるようになり、属人化の解消・業務効率化が急速に進行中である。

現在、製造業での生成AI活用は、大別すると以下の5つの領域で行われている。

(1)製品設計・開発支援=LLM(大規模言語モデル)と3DCAD連携による設計案の自動生成やジェネレーティブ・デザインによる構造最適化、過去の開発データ・失敗事例を参照し、設計ミスの予防が挙げられる。すでに生成AIを搭載したクラウド設計環境を提供するベンダーもあり、エンジニアは言語入力だけで初期設計案を得られる仕組みを実現している。

(2)生産計画・工程設計=生産スケジュールやBOM情報を元にした最適工程案の自動作成や現場作業者向けの作業指示書の自動生成、工場内の異常検知や制御ロジックの改善提案が挙げられる。ERP/MESと生成AIを統合し、より柔軟な計画最適化を実現するケースも出始めている。

(3)品質管理・不良解析=カメラやセンサーデータを組み合わせたマルチモーダル検査、不良発生パターンの文脈から原因予測と改善、ISO文書や規格との照合による品質文書の自動レビューなどが挙げられる。生成AIと画像認識を組み合わせることで、従来人手が必要だった微細な欠陥の検出も可能になりつつある。

(4)保守・サービス支援=技術文書やマニュアルの多言語対応やわかりやすく簡素化し、誰でも保守作業が行えるような環境構築が可能。また設備のトラブル内容をAIへ対話的に入力すれば、対応手順の即時提案や、故障履歴、センサーデータに基づいた予兆保全も行える。

(5)営業・カスタマー対応=顧客ごとの仕様要望をもとに提案資料を自動作成、サポート対応のFAQをLLMで強化し、対応にかかる時間を短縮するなど、こちらは比較的中小メーカーでも取り組みやすい事例でもあり、実際に導入しているメーカーも少なくない。

■AI導入における課題

現在、自動車や精密機械といった大手企業を中心に生成AIの試行導入が進む一方、中小メーカーを含めた裾野では導入に向けた課題も浮き彫りとなっている。

最大の壁はデータ環境の整備だ。生成AIは膨大なデータから知見を引き出すが、多くの企業では設計図や加工条件、検査記録が紙や部門ごとのシステムに散在している。AIが学習できる形に統合されていなければ「賢い提案」は望めない。加えて、加工ノウハウや熟練技能といった暗黙知はデータ化が難しく、AIが出力した情報を現場で検証する仕組みが必要になる。

次に懸念されるのが人材不足と教育である。AIを使いこなすには、単なるITスキルだけでなく、設計や製造の現場知識と掛け合わせる力が求められる。しかし、多くの中堅・中小企業では情報システム専任者すら限られており、AIを「ブラックボックス」として敬遠する声も根強い。一般にも浸透しつつある生成AIではあるが、業務に組み込むとなるとハードルが高くなる、という見方も存在しているのが現状だ。

セキュリティと知財流出も重要な課題だ。生成AIの多くはクラウドで提供されるため、設計データを外部に預けるリスクをどう抑えるかが問われる。特にサプライチェーン全体で共有される図面や仕様は、情報漏洩が懸念される。日本の製造業が強みとする「現場力」をAIに委ねる際には、情報管理とガバナンスの強化が不可欠と言えよう。

費用対効果の見極めも容易ではない。大手ベンダーのAIツールはそれなりに高額で、中小企業にとっては投資負担が重い。成果が数値化しにくい業務にAIを導入しても、経営層が納得できる投資対効果を示すのは難しい。導入目的を明確化し、部分的な適用から始める段階的戦略が求められる。

それでも、製造業が生成AIを避けて通ることはできない。日本の製造業が競争力を維持するには、課題をひとつひとつ解決しながら、AIを現場改善のパートナーとして取り込むしかない。生成AIは「万能の魔法」ではないが、使い方次第で新たな競争力の源泉となる可能性を秘めている。

生成AIで作成した画像

モノづくりで使える生成AIアプリケーション

従来のAIが「分析・予測」を中心としていたのに対し、生成AIは「創造」を可能にする点が大きな特徴で、製造業においても設計から生産、品質管理まで幅広い工程での活用が進められている。一方で生成AIに「なんでも任せられる」わけではなく、適材適所へのアプリケーション活用が導入における成否のカギを握っている。

これまでまったく生成AIを活用してこなかった企業において、導入の入り口となるのは、オープンAIのChatGPTやマイクロソフトのCopilot、グーグルのGeminiといった汎用の生成AIだ。特別な環境構築が不要で、既存のオフィス業務にすぐ適用できる。

作業報告書や品質改善提案書の自動ドラフト作成、長大なマニュアルの要約による新人向け手順書生成などにおいて効果をもたらす。マイクロソフトCopilotはExcelやTeamsとの連携により、会議議事録の自動作成やデータ分析結果の言語化にも威力を発揮する。製造現場では「書く・まとめる・説明する」業務から生成AIを体験することで、社内への自然な浸透を図る企業も増えつつある。

実際の製造現場において、汎用AIでは対応しきれないケースも多々ある。こうしたなか、製造現場での活用に特化した生成AIが続々と誕生している。

注目を集めるのがシーメンスとマイクロソフトによるシーメンスインダストリアルCopilotだ。NCプログラムやロボット動作を自然言語から生成する機能を備え、これまでベテラン技能者に頼りがちだったプログラム作成をAIが支援する。これにより段取り時間の大幅短縮が可能になった。

品質管理分野ではLanding(ランディング)AI社のLandingLensが話題だ。従来、外観検査AIの構築には数千枚の不良データが必要だったが、生成AIを組み合わせることで少数データからの学習を実現。AIが不足する不良サンプル画像を自動生成し、モデルの精度向上を図る仕組みで実務上のハードルを下げている。

教育・作業支援分野では、米Augmentir(オーグメンティア)社が現場作業者向けのAIをリリースしている。こちらは点検手順や作業フローをAIで自動生成し、ARグラスやタブレット経由で現場に提示。作業員はリアルタイムでAIから指示を受けながら作業でき、教育コストの削減と安全性向上を同時に実現している。

■モノづくりの速度感が変わる

設計や加工に直結する生成AIも進捗著しい。昨今では大手設計ソフトベンダーが相次いで最新機能を投入している。

オートデスクのFusion360WithAIやシーメンスNXwithAIは「生成設計(ジェネレーティブデザイン)」を実装。強度、重量、コストなどのプロンプトを入力すると、AIが複数の形状案を自動提示する。設計者はゼロから形状を描く必要がなく、AIの提案から選定・修正するだけで済む。すでに自動車や航空機の軽量化部品設計において活用され、製品開発のスピードアップに貢献している。

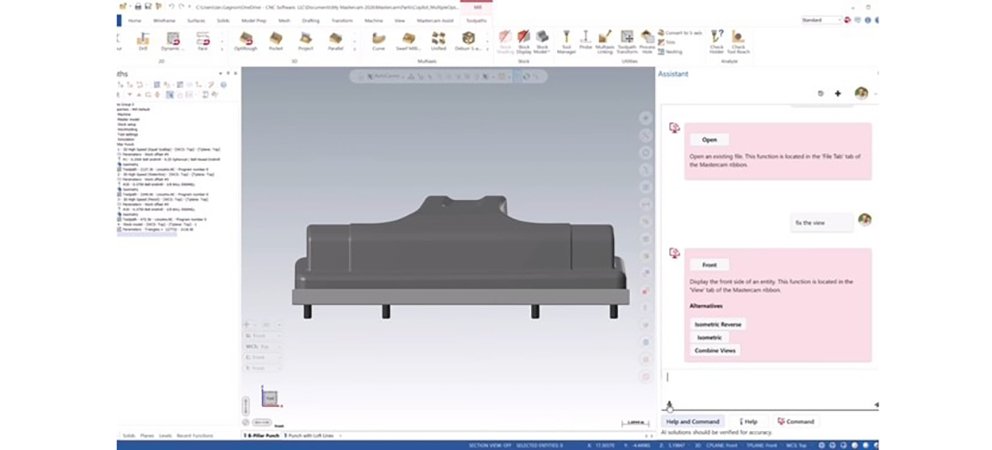

CAM分野では、MastercamやFusion360が加工プログラムの自動生成を実現。従来は熟練者の経験則に依存していた工具経路や切削条件をAIが最適化し、品質の担保と加工時間の短縮を実現する。

Mastercamは2026年版から生成AI機能を実装

リバースエンジニアリングにおいては香港KiriAIによるKiriEngineが話題を呼んでいる。スマートフォンのカメラで対象物をぐるりと1周回って動画撮影するだけで全体の3Dスキャンが可能。有料の機能ではあるが、撮影したデータのメッシュ化もできるので、撮ってすぐ3Dプリンターでの造形を可能にする。従来の高額な3Dスキャナーに頼らずとも、スマートフォン一台で完結してしまうのは、ある意味脅威的だ。

経営やサプライチェーンを統合的に支援する生成AIも見逃せない。米オラクル社のOracleAIforサプライチェーン、独SAP社のSAPJouleなどといったERP連携型ソリューションが代表格として挙げられる。

いずれも市場動向や需要データを解析し、複数の生産計画シナリオを自動生成。経営層はAIの提示する案を比較検討することで、意思決定のスピードを格段に高められる。さらにはサプライヤー選定やリスク評価の自動化機能も備え、調達の安定性確保にも寄与する。

製造業における生成AI活用は、まだ始まったばかり。だがその潜在的なインパクトは計り知れず、これからのモノづくりにとって必要不可欠なエッセンス「スピード感」の部分において大きな影響をもたらすだろう。

KiriEngineはスマホで3Dスキャンとメッシュ化を実現

(日本物流新聞2025年9月10日号掲載)