迫る物流の転換点:制度改正と現場の変化を追う

- 投稿日時

- 2025/08/26 14:11

- 更新日時

- 2025/09/08 15:18

今年4月、改正物流関連2法が施行され、荷主と物流事業者に対し、取引適正化や業務効率化の責務が課された。物流の2024年問題が取り沙汰されて以降、各社取り組みを進めてきたが、より広範で実効性のある取り組みが求められている。マテハン装置の現場実装もこれまでの検討・実証期から普及期へと移行しつつあり、今後さらにそうした動きは加速していくことが予測される。ここでは法改正などに伴う物流現場の変革と、9月10日から東京ビッグサイトで開催される「国際物流総合展2025 INNOVATION EXPO」を先取りした内容から、物流再構築の鍵を探る。

いわゆる「物流の2024年問題」などを経て、物流を取り巻く状況は少しずつ変わりつつあることが見えてきた。2024年度のトラックドライバーの1運行あたり平均拘束時間は11時間46分と、20年度から約40分短縮された。トラックドライバーへの働き方改革の適用などによって運転時間が減少したことが主因であり、1運行あたりの平均運転時間も約50分減少している。

一方、人手不足は深刻で、ドライバー職の有効求人倍率は約2.5倍と全産業平均(約1.2倍)を大きく上回る。この需給逼迫は、91.7%の物流会社が行った値上げ要請に、97.4%の荷主企業が応じたことにも反映され、売上高に対する物流コスト比率は24年度に5.44%へと3年ぶりに上昇した。

担い手の賃金も上昇しつつある。25年春闘においては、運送業界を含めた交通運輸全体の賃上げ率が4.64%と、前年(3.31%)から1.33ポイントの上昇を記録。業種別で2番目に上昇幅が大きい結果となった。しかし、年収ベースで見ると、拘束時間が減ることで、月例賃金の上げ幅ほどには年収の上昇を感じにくいとの指摘もある。

とはいえ、これは必ずしもネガティブな傾向ではない。拘束時間の短縮により、これまで働くのが難しかった女性や高齢者などの多様な人材が参入しやすい環境が整いつつある。長時間労働に依存しない働き方への転換が、魅力的な業界、ひいては持続可能な物流実現への布石となるはずだ。

■法改正で業界革新を後押し

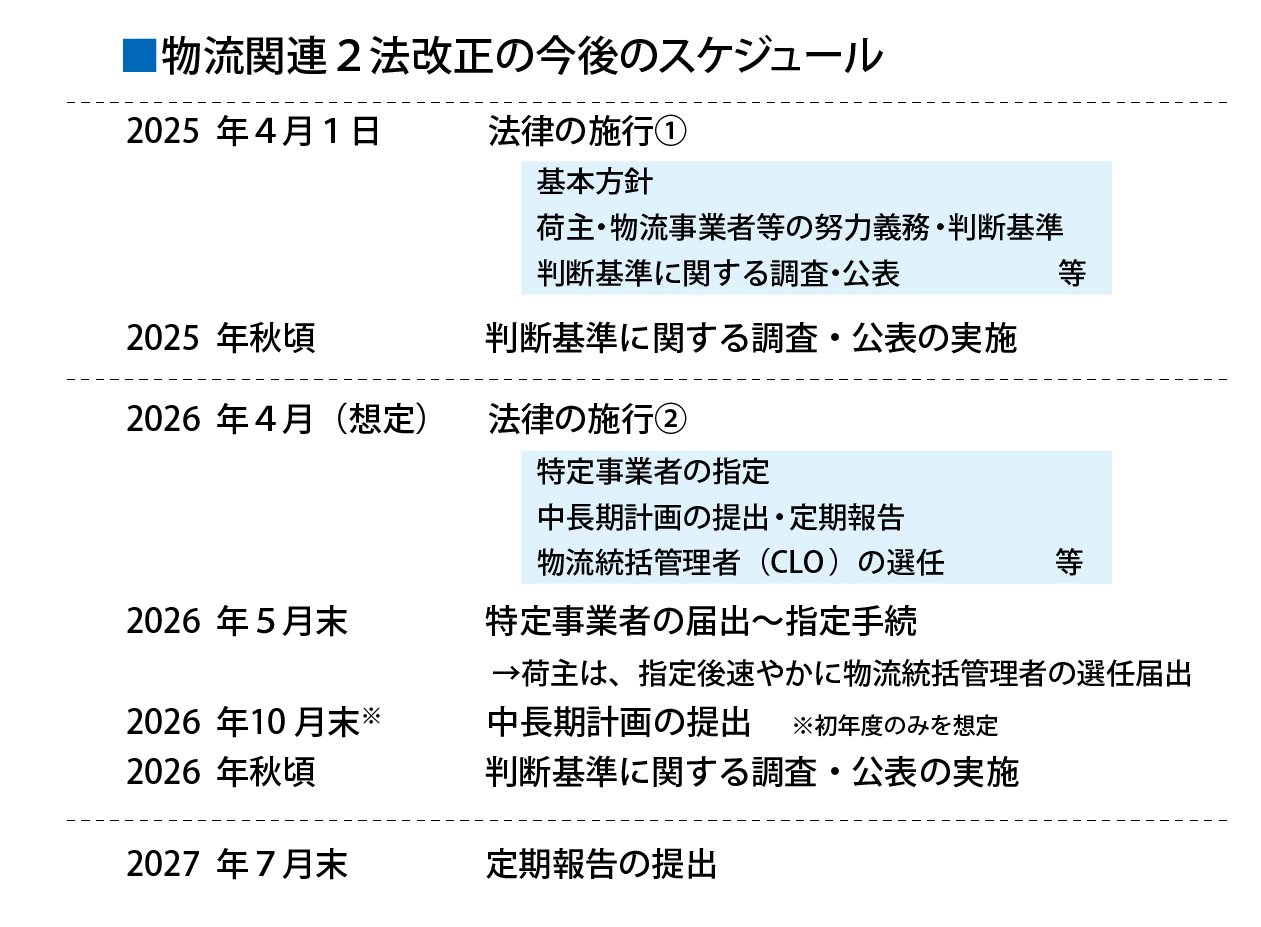

こうした流れを制度的に支えるのが、今年4月から順次施行されている「物流関連2法(物流効率化法・貨物自動車運送事業法)」の改正である。荷主と物流事業者の連携強化、価格転嫁の適正化、効率的な物流構築を制度面から後押しする法改正であり、多様な働き手が活躍できる持続可能な物流体制の実現を促進する意義を持つ。

特に深刻化するドライバー不足と非効率な物流構造への対応を目的としており、改正貨物自動車運送事業法では、荷主と運送事業者の責任関係を明確にし、運賃・作業料の適正収受を促す条文が盛り込まれた。また物流総合効率化法の改正では、商慣行を見直すことで、荷待ち荷役時間の削減や積載効率の向上が取り組むべき措置とされ、特定事業者には中長期計画や定期報告の義務が課される。共同配送やモーダルシフト、予約システムの導入など、サプライチェーン全体の最適化を国が支援する枠組みが強化され、企業は単独では難しかった構造改革に取り組むバックボーンを得ることとなる。

こうした制度的な改革を実効性あるものにするには、現場の物流システム機器やマテリアルハンドリング(マテハン)の導入が不可欠である。自動仕分け装置や無人搬送車(AGV・AMR)、自動倉庫、垂直搬送機などの導入は、属人的な作業から脱却し、荷役作業の省力化と標準化を実現する。現場の人手不足や規制強化を背景に、自動化や省力化投資が積極的に進められている。23年度の物流システム機器の出荷額は前年比3.1%増の6330億円超と過去最高水準だった。

■建築費増で倉庫着工低迷

しかしここにきて、そうした状況に水を差すのが、物流不動産市場の需給バランスの変化と建築コストの増大だ。

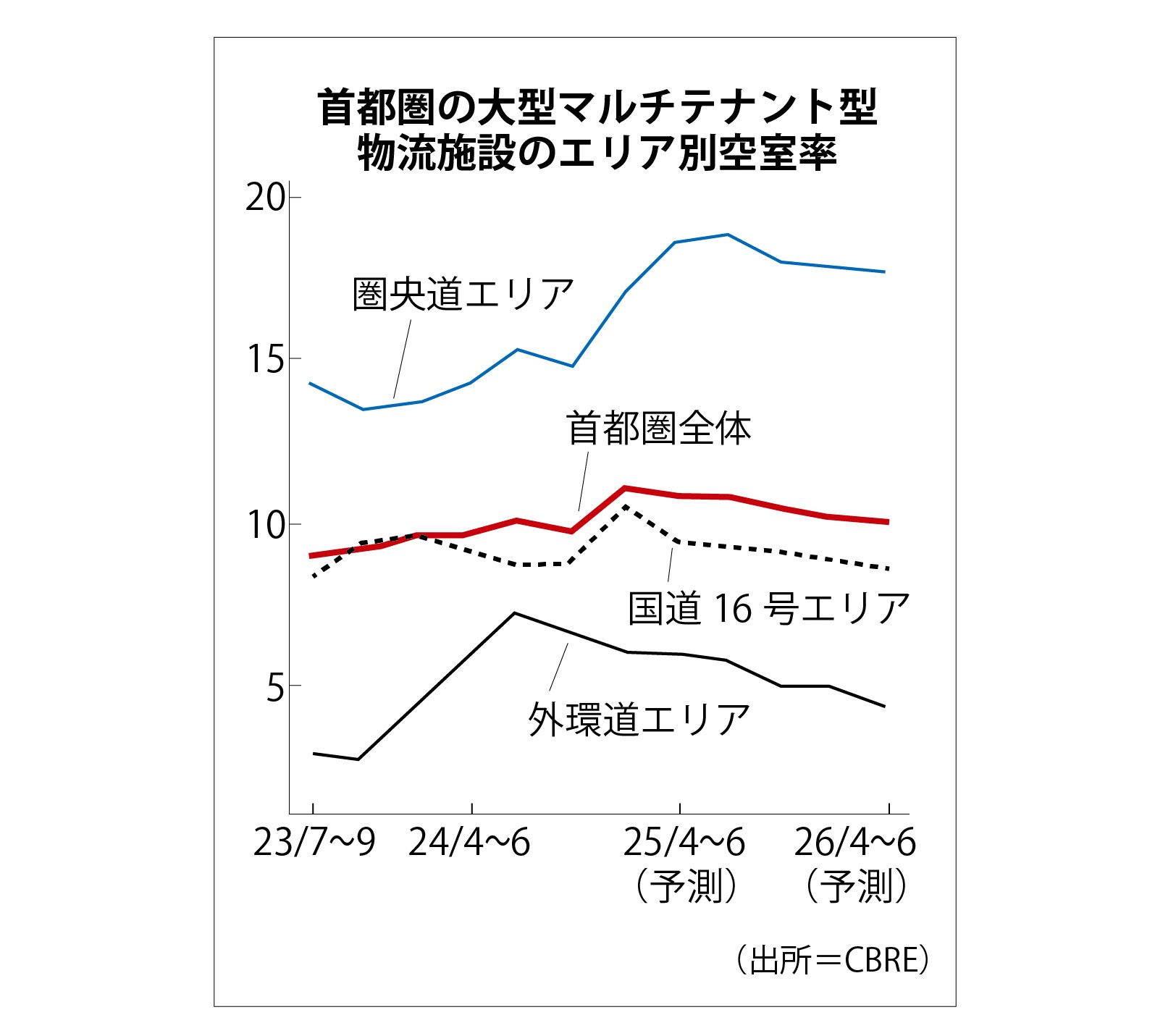

コロナ禍における巣ごもり需要などの影響によって、急速に高まった国内のEC化率。それに伴い、新たな物流施設を求める動きは高まり続けてきた。特に関東の圏央道沿線には巨大な物流施設がどんどん新設されてきたが、ここにきて空室率が供給サイドを抑制するほど上昇しつつある。不動産サービス大手・CBREがまとめた首都圏の物流施設の空室率は、25年4~6月期が10.9%と前四半期比で0.2ポイント下がったものの、高止まりしている状況だ。特に供給過多な状況が続いた圏央道エリアは20%近い水準まで来ており「解消には時間がかかる」と見られている。

世界最大手の物流不動産企業・プロロジスの山田御酒日本法人会長も「コストも高い中、作っても埋まるかどうかわからない状況のため着工が控えられ、供給が一気に減っている」と話し、回復は27、28年ごろになるのではないかとの見方を示す。

グリーンフィールドへの新たな投資が見込みにくい一方で、「(倉庫内を)効率的に運用するため、小さな倉庫から大型倉庫へ集約する動き」は継続しているとも指摘する。

こうした複合的な状況から求められるマテハン機器にも変化があるようだ。ある物流企業の幹部が「自動化・省力化は進めていかなければならない一方で、自社倉庫や新築の倉庫が新たに建てにくい状況のため、賃貸借倉庫でも導入しやすい設備の方が採用しやすい」と漏らすように、ブラウンフィールドでも展開しやすい製品が求められている。

■既存倉庫でも導入可能な柔軟な設備

それはメーカー側の受注状況からも分かる。「既存倉庫への展開に力を入れる」と公言していたラピュタロボティクスの自動倉庫「ラピュタASRS」は、この1年余りで急速に受注システム数を伸ばしているという。同製品はアンカーレスの免振構造となっている。据え置き型の設備であることに加え、脚部やフロアパネルなど3つの部材をはめ込むだけで組み上げることが可能なため、既存倉庫でも柔軟に導入しやすい。また、従来型の自動倉庫と違い解体して移設することも可能なため、企業の成長や変化に追従できる点が評価されている。

既存倉庫にも導入しやすいラピュタロボティクスの自動倉庫「ラピュタASRS」

棚搬送ロボットの雄であるギークプラスも「保管効率を高めつつ柔軟な製品に需要が集まっている」と好調だ。同社の担当者は2~3年後の倉庫環境を「見通しづらい」としながらも、「景気は衰えていない。コンペが減っておらず27、28年までは忙しいだろう」との認識を示す。

近年のマテハンの進化が、先の見えない時代の物流改革を支えていくことになりそうだ。

■特定分野の需要拡大も

一般的な物流倉庫の新設が難しくなる一方で、築年数が経っているものが多い冷凍冷蔵倉庫への関心が高まっている。コロナ禍以降、冷凍食品やネットスーパーの伸長などによって、冷凍冷蔵ニーズは拡大の一途をたどっている。都心部の冷凍冷蔵倉庫の庫腹占有率は9〜10割とひっ迫状況が続いている。加えて、2030年に生産停止が決まっている特定フロンを使用している築20年以上の築古倉庫が約4割を占めるなど、代替需要や建替え需要が発生すると見られている。

ここ数年、国内の低温度帯倉庫の新設をけん引してきた霞ヶ関キャピタルも、22年に千葉県市川市の冷凍冷蔵倉庫を竣工して以降、驚異のスピードで開発を進める。現在は19件のプロジェクトを抱える。そのうちの10件は竣工済みと急速に規模を拡大してきた。加えて、昨年9月には冷凍自動倉庫などを活用した完全自動倉庫を埼玉県所沢市に新設。マイナス25℃の冷凍自動倉庫エリアを無人化するといった、将来的な人手不足を見据え次代への取り組みも加速を付けている。

霞ヶ関キャピタルの自動倉庫などを活用した完全自動の冷凍冷蔵倉庫「LOGI FLAG TECH 所沢Ⅰ」

マテハンメーカー各社もこの動きに追従する。シャトル式の自動倉庫に強みを持つイトーキも冷凍対応の自動倉庫「SAS―C」を展開する。タイミングベルトを使うことで、台車の位置ずれが起きないようにし、マイナス25℃の環境下でも同社の特徴である高速処理性能を実現する。一般的な自動倉庫では霜の影響で台車がスリップしてしまう可能性があり、スピードを落として運用する必要があった。多様な業界にシステムを納めてきた経験から、冷凍環境下での業界最速の荷捌き性能を実現する。

冷凍冷蔵倉庫以外にも、コンプライアンスの観点から危険物倉庫などにも関心は広がっており、特殊倉庫関連のニーズはさらに高まっていきそうだ。

物流を考える:物流施策大綱の見直し始まる

「2050年を見据えた議論を」

2030年度を見据えた政府の次期「総合物流施策大綱」(26~30年度)の策定作業が始まった。検討会ではトラックドライバーの労働規制などの影響を踏まえた足元の輸送能力の確保が重要であるとの認識が共有される一方、20年後、30年後の社会や物流の姿を展望した上で、「今後5年間どう取り組んでいくのか議論したい」といった声も聞かれた。3月、石破茂総理も閣僚会議で「今後の人口減少社会も見据えつつ、物流の常識を根本から革新していくための施策を迅速に講じてください」と呼びかけており、社会インフラである物流を持続可能な仕組みに転換するための長期的な道筋が問われている。

目下、「何も対策を講じなければ深刻な輸送能力不足に陥る可能性」が指摘されていたいわゆる「物流の2024年問題」は、政策パッケージに基く官民での積極的な取り組みの結果、今年度に入っても物流の機能は維持できている。特に、24年は需要が19年と比べて3億㌧少なかったことに加えて、共同輸配送などが積極的に進められたことで積載効率が同9%(約2・5億㌧)増加したことが要因と見られている。

一方で、現行大綱にある施策の進捗状況を見るとまだまだ取り組みは十分とは言えない状況だ。物流のデジタル化や物流・商流データ基盤の構築などでは目標を大きく上回る一方で、半数以上の項目で目標値を達成できておらず「更なる取り組みが必要」となっている。特に、担い手に対する処遇などの項目を含む「時間外労働の上限規制の適用を見据えた労働力不足対策の加速と物流構造改革の推進」では82%の項目で目標が達成できておらず、将来的な輸送能力不足への影響が懸念されている。

■荷主と消費者の意識改革が必要

そうした中、物流改革の鍵を握ると考えられているのが荷主の存在だ。検討会の座長を務める根本敏則氏(敬愛大学 特任教授)は冒頭挨拶で、第1次大綱では「荷主」という言葉は8回しか出てきていないが、現行大綱では48回も出てきていることを指摘。次期大綱も「この路線に沿ってまとめていくことになると思う」と述べ、物流業者と荷主が「Win―Winの関係が築けるように議論を深めていきたい」とコメントした。委員の中からは「物流の持続可能性は単に物流事業者の問題ではなく、日本全体の供給制約にも関わる重要な問題だ」との指摘も入っており、荷主側の意識改革の必要性もさらに高まると見られている。

もう一つの焦点は消費者である。再配達削減や受け取り方法の多様化などは制度整備だけでは限界がある。消費者団体の委員は便利さを享受する側である「消費者側の能動的な行動を促す効果的・効率的な仕組みの構築が望まれる」とし、生活者自身が改革に参加する必要性を訴えた。ラストワンマイルの効率化は、宅配ボックスやコンビニ受け取りなど「消費者の選択」に左右されるためだ。

この数十年、荷主や消費者は物流業者にしわ寄せのある歪んだ便利さを享受してきた。次期大綱では、物流の効率化やDX・GX推進にとどまらず、荷主や消費者の意識を変え「どう巻き込むか」に焦点が当たることになりそうだ。

物流の潮流

軽作業もロボットで自動化

昨年の発売以来、既に多くの導入実績を持つカチャカプロ。サイズ、コストを抑えることで、導入ハードルを下げた点も評価されている

人手不足が常態化する物流や製造現場で、軽作業の自動化が広がっている。対象は重量物や多頻度配送が求められる物ではなく、書類や工具など「人でも運べる」小口搬送である。こうした移動は見過ごされがちだが、現場では生産性と安全性のボトルネックになりやすい。「(従業員の)歩行距離の約1割を占めていた」といった話もある。

大手飲食チェーンに3500台以上の配膳ロボットを納入してきたDFA Roboticsも、物流や製造現場向けに配膳ロボットを応用した自律走行ロボット(AMR)の提案を強化している。「既にAGVを活用されているお客様を中心に、1日に数度しか発生しないちょっとした物の移動もロボットで自動化したい」という問い合わせが増えているからだ。AMRはAGVと違い磁気テープなどの床施工が不要で、導入の手軽さも広がりの追い風となっている。

家庭用小型AMR「カチャカ」を手掛けるPreferred Roboticsも昨年、工場や物流現場などの法人向けに特化した「カチャカプロ」を発売。元々は家具などと連携しながら室内を動き回り生活者に物を届ける製品だが、「歯科医院で治療器具や書類の運搬に活用が広がった」ことから、法人向けニーズをとらえ展開を進めている。

いずれもロボットの活用が進んでいなかった領域で成功した製品であり、スマホで簡単に操作ができるなどユーザビリティの高さが導入を後押しする。現場課題解消に繋がる手段として定着していきそうだ。

物流関連2法改正で貨物重量管理ニーズが拡大

守隨本店の無線式ポータブルトラックスケール

今年4月から順次施行が進んでいる改正物流関連2法。一定規模以上の荷主、連鎖化事業者、倉庫業者、貨物自動車輸送事業者である「特定事業者」には、「荷待ち・荷役時間の短縮」や「積載効率の向上」、「物流統括管理者の選任」「物流効率化の中長期計画の作成」などが求められている。違反した場合は罰則が科される可能性がある厳しいものとなっているが、前提として年間取扱貨物重量がわからなければ自社が対象となるのかもわからない。

そこで注目を集めているのが、貨物の重量を管理する測定器。はかりメーカーの守隨本店 営業部武田善夫部長も「重量の管理ニーズが生まれる」と見る。「最近、物流関連2法の影響で『ポータブルトラックスケール』を採用してもらったケースがある」と言う。配線不要の無線式で、持ち運びが簡単なポータブルトラックスケール。パッドとスロープを設置するだけで、平らな場所ならどこでも計量が可能。超薄型の33㍉メートル、車軸を載せて30秒でスピーディーに高精度に計量できる。印字機能が標準仕様でついており、計量値をその場で印刷できる。USBポートもあり、計量データをPCへ移管が可能。オプションの大型表示器は、ドライバーが運転席から計量値を確認できる。

「積載量も厳しくなっていることもあり、ここ2年は順調な売上で過去最高も達成した。フォークリフトやハンドパレットにはかりが付いているものが良く売れている」と話す。

倉庫の新規供給、27年まで減もその後反転か

プロロジス山田御酒会長兼CEO。6月2日の会見で

「26年、27年は(物流不動産の国内新規)供給が一気に減る」。世界最大の物流不動産企業・プロロジスの日本法人会長山田御酒氏は6月2日の会見でそう展望した。

要因は建築費の高騰。21年に始まった急激なコスト増が「まだ落ち着いていない」ことが倉庫の新規着工に影を落とす。だが「建築費だけが原因ではなく需給バランスが影響している」と山田会長は見る。「倉庫の着工床面積が首都圏で一気に下がったが関西圏はそれほど下がっていない。関東は圏央道の沿線に物流施設がどんどん建ったが、そのあたりの空室率が今は20%近い。それもあり需給バランスが崩れている。コストが高い中、建てても埋まるかわからない状況で着工が控えられ供給が一気に減ったということだ」

状況が変わりそうなのは27、28年頃。「ECの伸びや老朽倉庫の更新など需要は一定の底堅さがある。供給が一気に減ると2、3年後には状況が変わり、欲しくても倉庫スペースがない状況が起こり得る」と言う。過去にもリーマンショック後の09年は物流施設の新規着工が「ほぼゼロだった」が、11年頃は「作れば埋まる」状況に転じた経験があり「供給がないとそういう状況になる」とする。

ただ足元でも特殊倉庫は需要が望めそうだ。特に冷凍冷蔵倉庫は老朽更新が急務。建築費の高騰で自前での建設が難しい企業へ向け、プロロジスが開発を行い冷凍冷蔵倉庫を提供する形の協力体制も推進するという。コンプライアンス意識の高まりで危険物倉庫の需要も一気に増加。「我々も各地で可能であれば危険物倉庫を建てている」とした。

■関連記事LINK

【インタビュー】イトーキ 常務執行役員 中村 元紀 本部長/設備機器営業統括部 システム機器販売部 平本 淳 部長

【オピニオン】(一社)日本物流システム機器協会 村田 大介 会長

(日本物流新聞2025年8月25日号掲載)