変わる現場、変えるソフトウェア

- 投稿日時

- 2025/07/24 13:34

- 更新日時

- 2025/07/24 13:53

設計向けソフト(CAD/CAM)市場動向、トレンドは「AI活用」

モノづくりの起点となる設計向けソフトウェア。その市場規模は拡大の一途を辿っている。

世界を見渡してもCAD/CAMソフトウェア市場は成長を続けているが、今後さらなる起爆剤となるのがAI技術の利活用。大手のみならず中小のソフトウェアメーカーも相次ぎAIを自社ソフトに組み込む構えを見せている。

米市場調査会社MarketsandMarkets社の最新調査レポートによると、グローバルにおける設計ソフトウェア市場は2024年の151億ドルから2034年までに325.9億ドルに成長すると予測している。これは予測期間中の平均成長率(CAGR)8.9%という力強い伸びを示している。

その成長要因として、製造業のデジタル化推進とAIの活用、積層造形技術の普及拡大、高度な製造ソリューションの需要増加が挙げられる。加えて地政学リスクを反映した防衛需要や先進国における自動化需要の高まりが市場成長の主要な推進力となっている。

近年、最も注目すべき技術トレンドは、AIと機械学習のCAD/CAMの統合である。AIのアルゴリズムは工具経路の最適化、加工戦略の提案、潜在的問題の事前予測を可能にしている。この技術革新により、設計プロセスはより効率的かつ正確になり、反復作業の自動化が実現されている。

AIを導入した設計ソフトウェアの市場は2033年までに126億ドルに達し、CAGR18.5%という驚異的な成長率を記録すると予測されている。この成長は、AIがパターン認識によってデータを分析し、モデル生成を自動化する能力に起因している。特に主要メーカーの多くは、自動設計、ジェネレーティブモデリング、スマートワークフローを実現するAI搭載CADツールの開発を積極的に行っている。

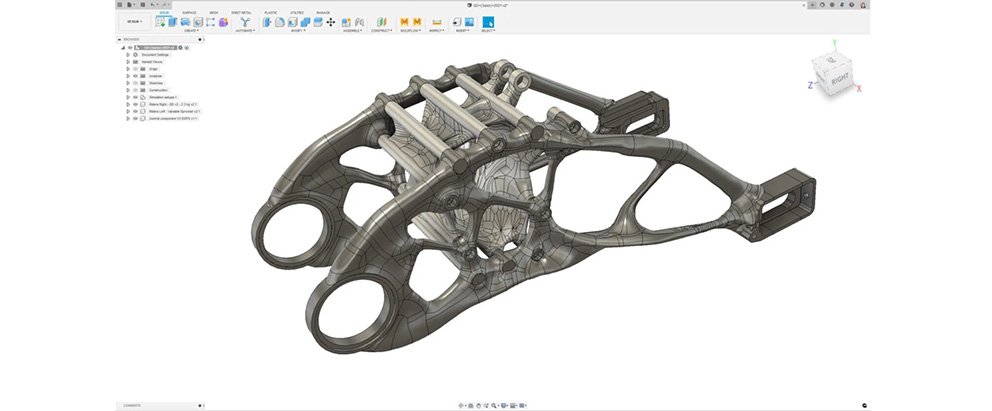

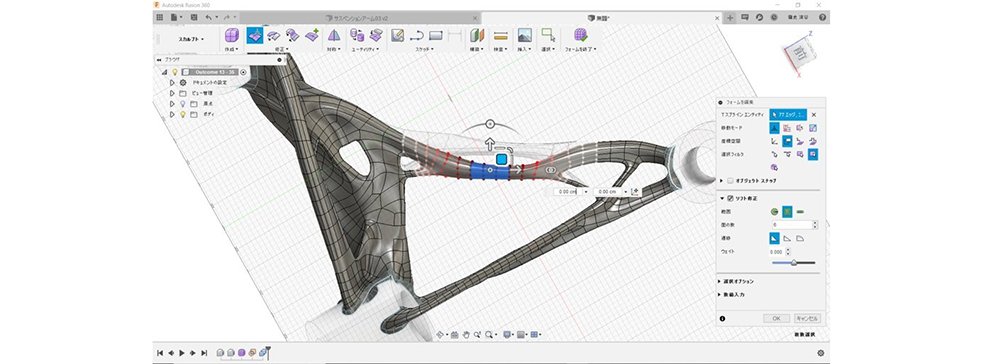

オートデスクはFusion360にAutoConstrain、Automated Drawings、Autodesk Assistant の3つのAI機能を展開。AutoConstrainはAIが自動的にスケッチ制約(対称性、中心点など)を提案。Automated Drawingsは図面作成を自動化、Autodesk AssistantはAIによる設計プロセスの最適化を実現する。

Autodesk「Fusion360」によるジェネレーティブデザイン

シーメンスは2024年に発表したSolidEdgeXに設計条件に基づいて設計案を自動生成するジェネレーティブデザイン機能を追加。さらに設計業務をリアルタイムでサポートするAIを導入、設計者の負担を軽減している。

■専門性の高い設計ソフトにも

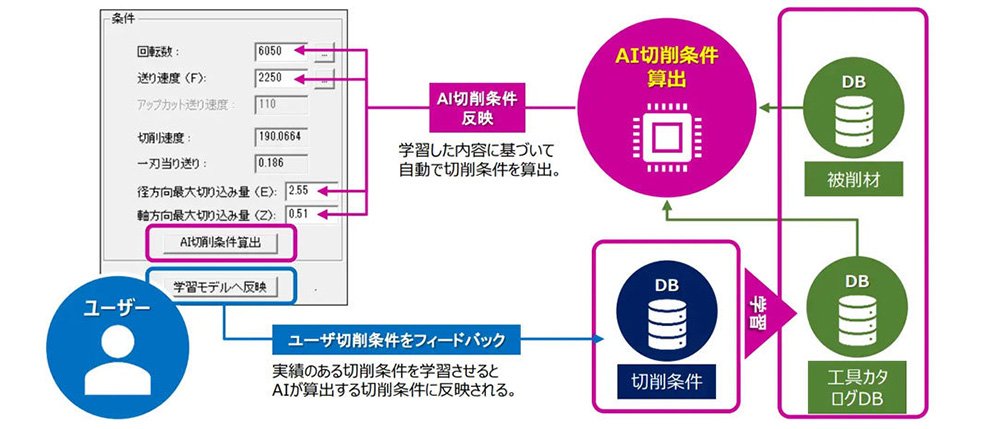

金型向けCAD/CAMに強みを持つC&Gシステムズは2024年4月発売のCAD/CAM「CAM-TOOL V20.1」で、岡山大学との共同開発による「AI切削条件算出機能」を標準搭載した。こちらはデータマイニング手法により工具メーカーの大量データや材料物性値を学習し、ボタン一つで最適な切削条件を算出する。

C&Gシステムズによる「AI 切削条件決定支援システム」のイメージ

板金向けCAD/CAM「MACsheet」シリーズでお馴染みのキャドマックは、7月に開催されたMF-TOKYOにおいて、データ管理システム「MACsheet Datapocket」に「AI図面検索」機能を追加し披露。設計情報だけではなく、見積りや納期の見通しにも使える。

多軸・複合加工に強く、同時5軸加工、旋盤加工、複合加工(MTM)、ワイヤーEDMまで、幅広い加工に対応する米CAMBRIO社のCAD/CAM「GibbsCAM」は2025年版よりAI機能を統合。サンドビックの製造、工具ノウハウを設計・開発に活用できるようになった。

全世界でナンバーワンのセールスを誇るCAD/CAM「MasterCam」は2026年版よりマイクロソフト社の生成AI「Copilot」を活用したサービスを提供するとしている。

生成AI活用において心配されるのはデータセキュリティの問題だ。AIの活用は基本、AIにプロンプトを入力しなければならない。その際に起こりうるのが情報の漏洩だ。ソフトウェア各社ともにセキュアなシステムを標榜してはいるが、今後に課題が残る。

一方で設計ソフトウェア全体を見渡すと、これまでのオンプレミス型からクラウドベース型への移行が進みつつある。これは、メーカー、ユーザー双方にとってスケーラブルかつコストダウンに繋がるという明確なメリットが背景にある。

とはいえ、2024年時点ではオンプレミス型ソリューションが市場シェアの7割を占めている。多くの製造業にとって自社の開発リソースこそが競争力の源泉でもあるゆえ、クラウド型への移行に抵抗感を感じるユーザーが大半を占めているのが現状だ。

一方で中小企業を中心にクラウド型の採用が増加傾向にある。これは初期投資と運用コストの削減や、テレワークなど新たなワークスタイルに合わせた柔軟な運用が可能な点が評価されているようだ。

Aiソリューションズ、幅広い加工ニーズへの対応力

Aiソリューションズが提供する「hyperMILL」(=写真)の最大の特徴を、「幅広い加工ニーズへの対応力と、高精度・高効率・高安全性を兼ね備え、工作機械の性能を最大限引き出す加工性能にある」と常務取締役営業本部長の飯島功也氏はいう。具体的には2D、3D、同時5軸、旋削、複合加工、積層造形など、あらゆる加工方式に対応可能だ。多様な製造現場に柔軟に適応するほか同時5軸加工においては傾斜軸および回転軸を「自動モード」でプログラム作成することで、機械動作が滑らかにスムージングされ、急激な傾斜、回転動作を抑え高精度な加工を容易に実現する。

また「高精度モード」機能では、仕上げ加工の面品位を向上させるツールパス演算を搭載しており精度を必要とするような金型加工などにおいても優位性を発揮するという。

他にも「MAXX Machining」機能により、穴あけ・荒加工・バレル工具を活用した仕上げ加工で、加工効率(加工時間、工具寿命)を飛躍的に向上させ、「Virtual Machine」機能により、これまでCAD/CAMでは不可能とされていたNCデータに基づいた機械シミュレーション(干渉確認)が可能だ。さら「Optimizer」機能を活用することで、加工ワークに対して機械各軸の可動範囲を加味した最適な軸動作を実現している。

■簡単操作で安全なプログラムを

「特に5軸加工機や複合加工機の運用において高い導入効果報告を頂いています。当社では航空宇宙、医療機器、半導体や自動車産業はもとより、木工家具製作や舞台セットの造形物製作など、幅広い業種のお客様にご活用いただいております」(飯島常務)とする。

フィーチャー認識機能では穴やポケット形状の情報抽出と加工/割り出し方向の自動作成を可能とするほか、一度作成した加工工程をデータベースに登録し、再利用することができる。またAutomation機能から標準で一連の操作プロセスをスクリプト化する機能を有する。モデルファイルを開いてから数クリックで、ツールパス作成からNCデータ出力までを自動実行させることが可能だ。

飯島常務は「多くのお客様から『操作性の良さ』に高い評価をいただいています。特に初めて5軸加工機を導入された企業様からは、『簡単な操作で安全なプログラムが作成できる』との声が多数。過去に別のシステムを導入し望むような同時5軸加工が行えなかったお客様が、hyperMILLを導入して数カ月でコンテストに応募されるような高度な加工を実現された例も有りました」と手ごたえを感じている。

C&Gシステムズが「製造業DXインテグレーター」へ

工場丸ごと自動化する「AIQ」新版

ワークに貼り付けたQRコードを読み取り(右)、画面上で加工機を選ぶ様子

国産CAD/CAMメーカーのC&Gシステムズが自らを「製造業DXインテグレーター」と呼び、工場の完全自動化を打ち出す。7月11日まで幕張メッセで開かれたものづくりワールド東京で紹介したのは、7日にリリースしたばかりの製造業に特化した独自の生産管理システム「AIQ(アイク=Activity Industrial Quality)」のV18だ。

AIQはリアルタイムのデータ収集や分析に基づいた意思決定、改善活動の実施などを可能とし、2004年12月に発売。金型や装置メーカー向けに好評だが、V18は大きく変わった。AIQの上にオプションでFMS(フレキシブル生産システム)機能を付加できるようになった。これにより形彫放電加工の自動化を実現する。

まずリリースした「AIQ-MfgSemiAuto(セミオート)」の電極加工の手順はこうだ。加工情報からワークごとにID(QRコード)が振られ、それをワークに貼り付ける。そのワークをコードリーダーで読み取り、画面上でこれから使うマシニングセンタ(MC)を選ぶと、ワークに紐づいたNCコードがMCに転送され、切削加工を始められる。画面上でNCのプログラム情報や工具の軌跡を3D図で見ることができ、各工程のオペレーターは作業に間違いがないかどうかを確認して加工を進められる。

このセミオートはワークをセットするのも、加工機のスタートボタンを押すのも人だが、「AIQ-MfgFullAuto(フルオート)」は完全自動化を実現する。人が行うのはIDを貼り付けたワークをストッカーにセットするだけ。協働ロボット一体型のAMRがスケジュールに応じてストッカーからワークを取り出してMCにセット。加工が終わればワークを取り出して再びストッカーに収納する。

新版による一連の自動化はソディックと共同で開発した。フルオートは来年早々にリリースする運びだが、「順調に進んでいて、確認のためのテストを行っている段階」(CAD開発部SI開発課の松上淳一課長)と言う。V18にはダッシュボード機能も付き、売上目標に対する実績や取引先別の売上のグラフ化ができる。

「我々は『製造業DXインテグレーター』を掲げた。CAD/CAMで高いシェアをもつグループ企業のNDES社とのシナジーで、さらに高次元の『スマート工場化』を提案していける」

NDES社は、NTTデータエンジニアリングシステムズの製造ソリューション事業が独立し10月1日付(予定)でCGSグループとなる。

キャディ、製造業のAI活用実際調査

本格運用はわずか1割以下

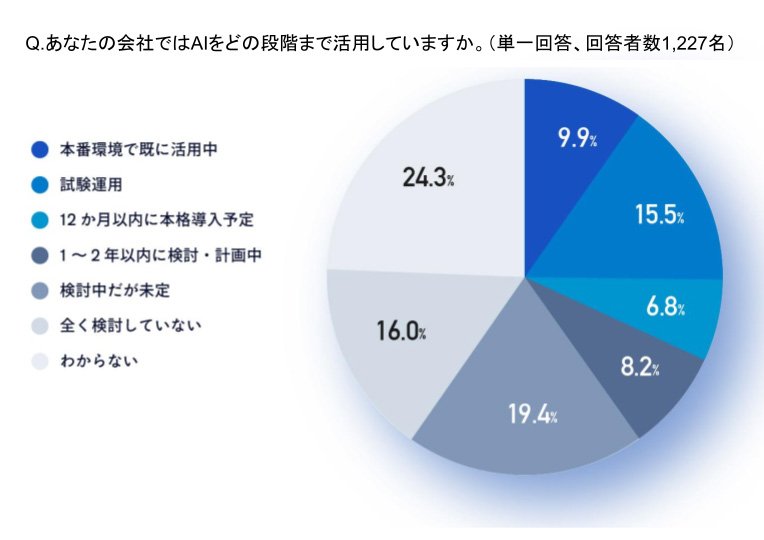

製造業のデータ活用を推進するキャディは、製造業で働く1227名を対象に「製造業のAI活用の課題と展望」に関する調査を実施した(調査期間2025年 6月)。

製造業のAI活用の実態として、「あなたの会社ではAIをどの段階まで活用していますか」という設問に対し、「本番環境ですでに活用」は9.9%、「試験運用をしている」は15.5%。両方を合わせてもわずか25%しか活用されていないという実態が明らかになった。

一方で「まったく検討していない」も24.3%の回答があり、企業による温度差や取り組みが大きく違うことが浮き彫りになった。

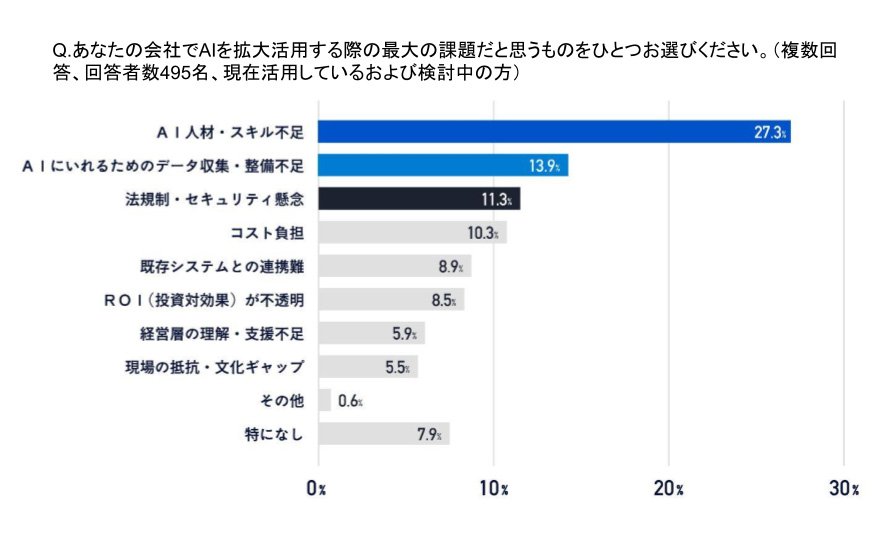

キャディでは「現状でAIを本格運用できている企業は1割以下にとどまり、人材・スキル不足やデータ整備の遅れといった壁が依然として高く立ちはだかっている」と見ている。

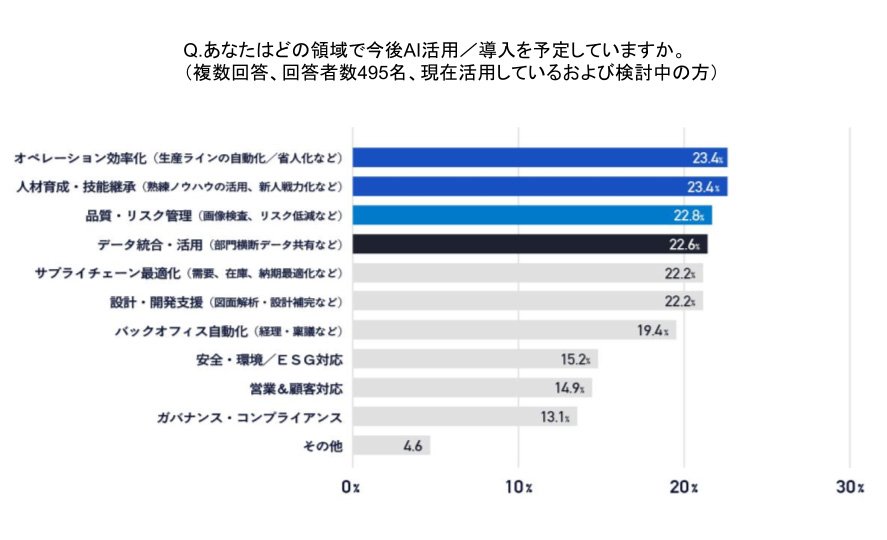

またアンケート結果から、AI活用領域としては「データ統合・活用」が最も多く、今後は「オペレーション効率化」や「人材育成・技能継承」など、製造業固有の課題解決に向けた導入が期待されている。

「今回の調査では製造業がAIを拡大活用するには、専門人材の獲得だけでなく、現場の知見を持つ人材へのスキル付与や、AIにいれるためのデータ収集、整備などが重要な鍵であることが明らかとなった」(同)

設計・製造が激変するジェネレーティブデザインとは

オートデスクFusionによるジェネレーティブデザイン

近年、製造業では、人手不足とともに設計人材の高齢化・退職が進み、技能伝承が課題となっている。こうしたなかで期待を寄せられているのがジェネレーティブデザインだ。

ジェネレーティブデザインは、設計のイメージをソフトに指示して自動生成で設計デザインを作成することが可能。プロンプト(ユーザーの指示)次第でこれまでできなかったような複雑なデザインや近未来的なデザインを生成してくれる。生成AIと同様に、あらかじめ過去の設計データやノウハウ・知見などを学習させておくことで、学習データから設計を生成することも可能だ。

このジェネレーティブデザインに関しては、オートデスクやダッソーシステムズといった設計ソフトウェアベンダーが積極的に開発・展開に注力している。

オートデスクは、製品の動作原理、製造方法、関連する制約などの要件を加味した上で、製品設計案を提示してくれるジェネレーティブデザインを開発した。これは、設計を自動化してくれるだけでなく、強度計算やコスト計算も行ってくれる。

また「大規模製品モデル(LPM)」を活用したAI機能も提供している。設計者は60%の時間を図面作成の工程に使っていると言われており、それだけこの工程には改善余地があった。そうした業務工程においてLPMを活用すれば、製品設計や図面生成・図面への寸法追記などを自動化してくれるほか、設計データに基づく工作機械のパスも自動生成してくれる。

ダッソーシステムズは「CATIA 3DEXPERIENCE on the Cloud」において、既存の設計手法によるモデリングだけでは解決が難しい耐久性や軽量化などに関する課題を解決するジェネレーティブデザインを実現する「ファンクショナル・ドルブン・ジェネレーティブ・デザイナー」を提供している。

設計レイアウト空間や荷重、境界条件などの要件を事前に設定しておくことで、その条件を満たした最適な設計案モデルを提示、トポロジー最適化とモデリング技術を統合させ、設計者の知見を超える軽量化などの設計モデルを描くことができる。設計業務の効率化や、新たな形状のデザインの創出が見込める。

■関連記事LINK

【インタビュー】ゼネテック 角淵 弘一 常務執行役員/ゼネテック 大阪支店 寺内 淳二 支店長

【インタビュー】ジェービーエムエンジニアリング 小谷 幸次 代表取締役社長

【インタビュー】キャドマック 代表取締役社長 髙垣内 昇 氏

(日本物流新聞2025年7月25日号掲載)