モノづくり——AI導入事例

- 投稿日時

- 2025/09/12 09:00

- 更新日時

- 2025/09/12 09:00

トヨタ自動車、エージェント化するAI

「仮想の大部屋」を作り開発に活用

生成AIから一歩進んだAIエージェントがにわかに普及しはじめた。与えられた目標に基づいて自律的に判断し行動を起こせるAIで、トヨタ自動車もこれを採用。ベテラン専門家さながらのAIエージェントを分野ごとに実装し、社内に眠る情報をスピーディに入手して複雑化する新車開発に活用する。

AIエージェントをご存知だろうか? 与えられた目標を達成するために自ら状況を把握し、必要な行動を考え、そして実際に行動に移すAIシステムのことで、これには生成AIが使われている。広く普及したチャット型AIの一歩進んだ形とみることもできる。

Googleの生成AI「Gemini」で編集部が作成したO-Beyaのイメージ

生成AIは人間の指示で動くが、AIエージェントは目標を与えられると必要なタスクを洗い出して自律的な計画を行い、そして具体的なアクションを起こせる。例えば生成AIは理想的な旅程を提示してくれるが、AIエージェントはさらにそこから実際に予約などを行うイメージだ。高度な推論も可能で、専門性を持つようにカスタマイズされたAIエージェント同士が協調して問題を解決することもできる。これにより様々な現実の業務をAIに置き換えることができ、大企業を中心に活用が急加速している。

トヨタ自動車はAIエージェントを用いた「O-Beya(大部屋)」と呼ばれるシステムを作り、車両開発に活用しはじめた。

かつて自動車のパワートレインはエンジンとトランスミッションというシンプルな形だったが、電動化でモーターやバッテリーなど様々な要素が加わり自動運転技術も搭載されるように。トヨタ自動車でも開発が複雑化し、組織の巨大さも相まって社内の専門家探しや資料集めに多くの工数が割かれていた。

O-Beyaはこうした社内のベテラン専門家の役割をAIエージェントがカバーするという発想だ。AIエージェントはマイクロソフトの各種システムを活用して構築され、知識ベースには過去の設計報告書や最新の法規制情報、ベテランエンジニアの手書き文書までが含まれる。2024年11月19日時点で同システムには振動の専門家や燃費の専門家など9つのAIエージェントが実装され、パワートレイン開発に関わる約800人のエンジニアにアクセスが解放されている。専門家が集まり一気に話し合うトヨタの伝統的な「大部屋活動」を、AIエージェントが集う仮想の大部屋に置き換え、24時間相談できる体制を整えたのだ。

例えば「より早く走る車を作るにはどうすれば良いか」と質問した場合、エンジンエージェントはエンジン出力の観点、規制エージェントは排出ガス規制の観点から回答しO-Beyaシステムが回答を統合する。情報探しが容易になり、ベテランエンジニアが定年を迎えても開発スピードを向上させられるかもしれない。

トヨタ自動車は今後も「消費者の声エージェント」などAIエージェントの種類を増やすことを構想する。マイクロソフトは昨年からAIエージェントの活用に情熱を傾けており、日本でもソフトバンクや富士通、JR西日本などが活用を始めている。生成AIの爆発的な普及からまだ間もないが、次はAIエージェントの導入が日本でも加速する可能性は高い。

デンソー、生成AIという“こころ”を宿した「人共生ロボット」

産業用知能化ロボットの進化から枝分かれ

「人と協働する」という文脈で語られてきた産業用人協働ロボットCOBOTTAに対し、Jullieはもう一歩踏み込む。生成AIを活用し、従来のプログラミングされたロボットにはない人との対話ができるロボット。人と共生する社会の具現化を目指す技術「Generative-AI-Robot Technology」を用いたことで「COBOTTAに“こころ”を詰め込みました。するとCOBOTTAという機種名でなく “Jullie”さんと呼ばれるようになりました」と同社資料は書く。

Jullieが、来店者に合ったコーヒーをブレンドし提供するイベントや、ドライブエージェントロボット「クルマのJullie」など、人と共生する世界観を伝え、実際に体験できる機会を広げている。ハードウェアのコアはCOBOTTAをベースにしているが、そのアーキテクチャを活用しつつも、実装されているUXやサービス設計思想は明らかに異なる。人と対話する「人共生ロボット」というわけだ。

コーヒーを入れる「Jullie(ジュリー)」

注目すべきは、ロボット市場の変化だ。従来、産業用ロボット・協働ロボットの販売は、高精度・高負荷・繰り返し工程が前提の製造ラインが中心だった。ファナックや安川電機、中国や台湾の新興メーカーが鎬を削るこの市場では、ハード・ソフト両面での成熟度が高く、後発が入り込む余地は限られている。

一方、デンソーが研究開発を進めるJullieは、人と共生する社会の中に溶け込み、人と協働するロボットだ。エクセディが参入した配膳・案内ロボット分野や、アームをもたない無人搬送系ロボット(AMR)などと比較しても、Jullieは「アーム+生成AI+対話」という構成で、一歩踏み込んだ“対人フロントライン”に立つロボットを目指しているように見える。これは産業用知能化ロボットの進化と枝分かれした、新たな道となる。

日本の製造業が今後、工程集約や非製造業との境界融合を迫られる中で、Jullieのようなロボットが「人とAIの間」のインターフェースとして機能する可能性は大きい。

この文脈で見ると、EVシフトによって部品点数が減少する一方の自動車業界で、各社が新領域への事業拡張を進めている流れとも符合する。エクセディがサービスロボットだけでなく、ロボットアプリのプラットフォーム化に乗りだそうとしているように、もはやハード単体ではなく「運用+AI+インターフェース」をワンパッケージにしたソリューションが求められているのかもしれない。

産業用知能化ロボットから枝分かれした進化の道が、日本の基幹産業である自動車業界から多く生まれ、国を支えるもう一つの屋台骨になるか。鉄腕アトムを生み出した国だからこそ期待をしたい。

ドライブエージェントロボット「クルマのJullie」

パナソニック、「聞く」から「頼む」でAIスキル向上

年間約45万時間の業務を削減

パナソニックグループは製造業における生成AI活用の先駆者として、通常業務から最終製品に至るまで、幅広い分野でAI技術を導入している。その取り組みは顧客にとっても働き手にとっても「足りない部分を人工知能がリアルタイムで効率的に補完する」という理想的な運用となっている。

パナソニックグループの一角、パナソニックコネクトでは、2023年2月から社内AIアシスタント「ConnectAI」を国内全社員約1万1600人に展開している。

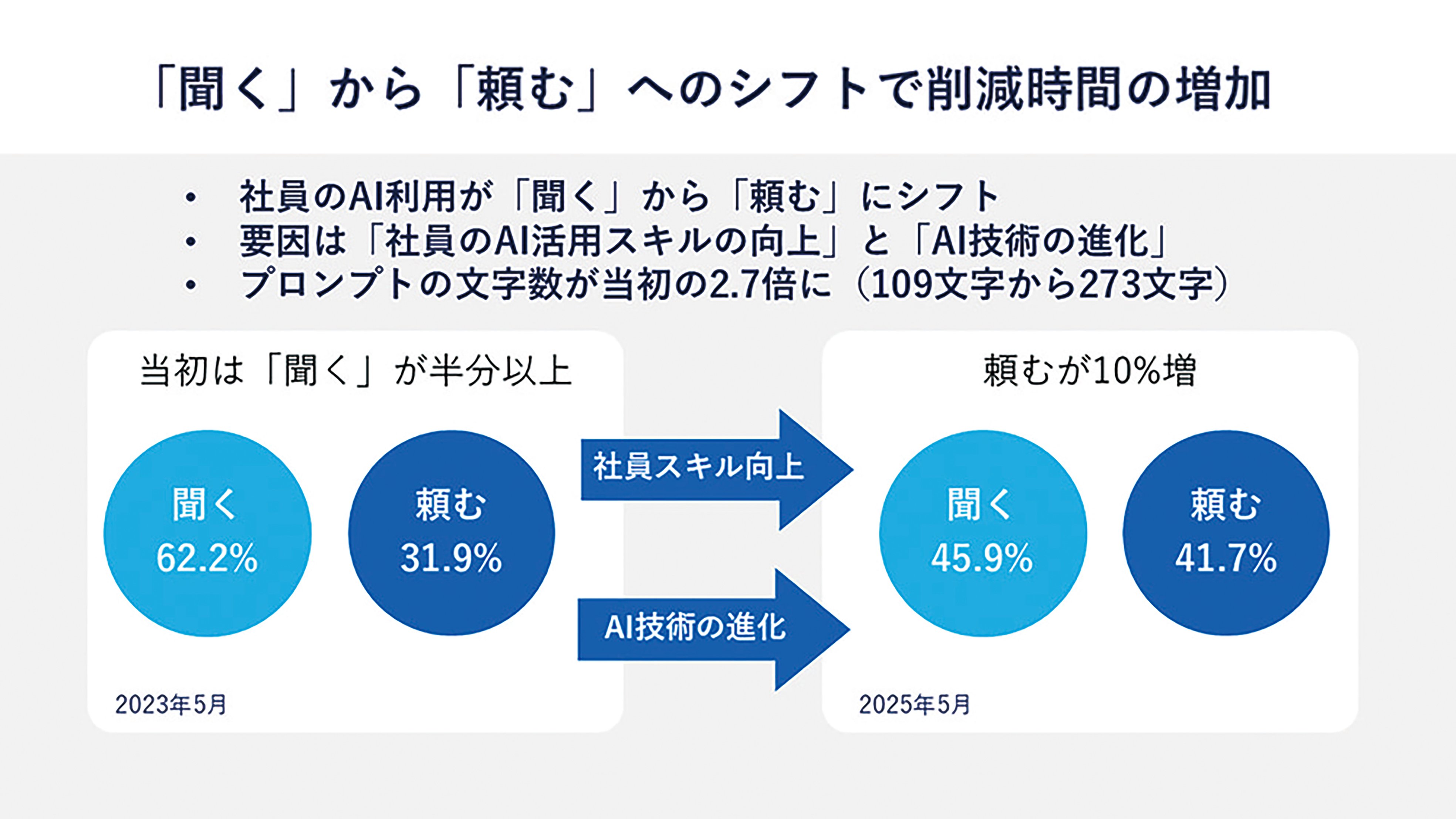

同社は業務における生成AI活用を(1)業務生産性向上、(2)社員のAIスキル向上、(3)シャドーAI利用リスクの軽減という3つの目標を掲げてスタート。導入から2年を経た現在、AI技術の進化とともに社員のAIスキルと生産性の向上に繋げている。

同社が過去2年間の生成AI活用データを分析した結果、2024年のAI活用による業務時間削減効果は44.8万時間に達した。社内ではプログラミング(コード全体の生成やリファクタリング)、作業手順書の作成や各種基準の作成、資料レビューやアンケートコメント分析といった業務で積極的にAIが活用されている。

同社は社員のAI活用スキルの向上は「活用方法が『聞く』から『頼む』へシフトしたことに加え、生成AI技術の進化により画像やドキュメントの活用が進んだ」ことを要因に挙げている。

2025年は業務効率を加速させるべく、特化AIの対象を拡大するとともに、業務プロセスにAIエージェントの活用を開始し、さらなる生産性向上を目指している。

特化AIは自社固有の質問にも回答可能とし、業務への生成AI活用を促進するもの。現在、品質管理、ITサポート、人事研修など多岐にわたる分野で活用されており、7件の事例が公開されている。さらに16件が検証段階に進んでいるという。また、社員が自分の資料などをアップロードし、要約やレビュー、Q&A作成などをAIに依頼できる仕組みの提供を開始している。

パナソニックは家電へのAI搭載も積極的に進めている。同社の最高級電動シェーバー「ラムダッシュ」シリーズの新製品「ラムダッシュPRO 6枚刃」シリーズは、「ラムダッシュAIナビ」を搭載。内蔵されたセンサーがヒゲの状態に合わせたシェービングの自動制御を光で知らせる。

パナソニックの電動シェーバー「ラムダッシュ」

ラムダッシュAIナビは、ヒゲの状態を1秒間に約233回センシングし、リアルタイムで最適にパワーをコントロールする。制御と連動する光で最適なパワーの自動制御を知らせるナビLEDと、シェービング結果を表示するナビモニターを搭載。ヒゲの濃い部分は、パワフルにシェービングするBOOSTモードでオレンジ色に、ヒゲの薄い部分はやさしくカットするSOFTモードで白色にナビLEDが点灯する。シェービング後には、その結果がナビモニターに表示され、一人ひとりのヒゲの状態に合わせた最適制御を確認できる。

フラッグシップモデルの付加価値と顧客満足度をAI搭載でさらに高めている。

(日本物流新聞2025年9月10日号掲載)