企業防災を考える

- 投稿日時

- 2021/08/11 09:36

- 更新日時

- 2024/08/19 13:17

日本で事業を営む企業にとって、災害への備えは必須といえるだろう。30年以内に80%の確率で起こるとも言われる南海トラフ地震を筆頭に、首都直下型地震や線状降水帯がもたらす豪雨災害など様々な自然災害のリスクに晒されているからだ。さらには感染症の流行や相次ぐ工場の大規模火災など、企業経営を揺るがす火種は枚挙に暇がない。そうした様々なリスクが顕在化した「不確実性の時代」のいまだからこそ、自社の事業継続について今一度考えてみたい。

新型肺炎の流行前を思い浮かべてほしい。「サプライチェーンリスク」という言葉から連想するのは、自然災害による一部拠点への被害だったのではないだろうか。

新型肺炎の流行前を思い浮かべてほしい。「サプライチェーンリスク」という言葉から連想するのは、自然災害による一部拠点への被害だったのではないだろうか。

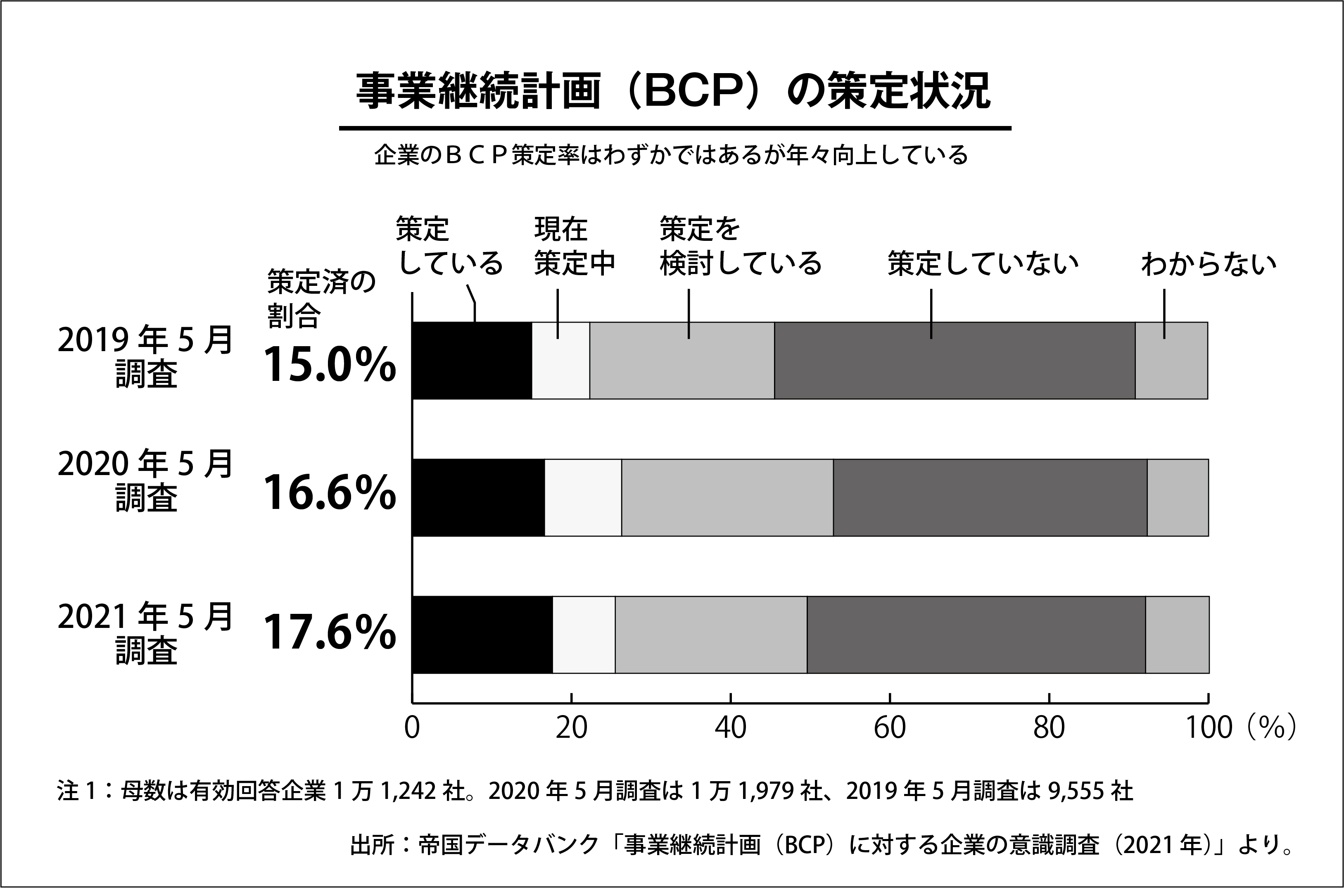

そうした局所災害的な視点からの事業継続策は東日本大震災以降、日本の製造業に着実に根付いてきたという背景がある。帝国データバンクが今年5月に実施した調査(調査対象:全国2万3724社、有効回答数1万1242社)でも、BCP(事業継続計画)を策定済みの企業の割合は17・6%と、いまだ低いものの過去最高値をマークした。しかしコロナ禍で製造業が直面したのは、世界で同時多発的に発生するサプライチェーン寸断リスク。つまりは、従来型の事業継続策にとどまらない多面的なレジリエンス強化の必要性が生じたというわけだ。

今年5月に閣議決定された2021年度版「ものづくり白書」にも、こうしたリスクへの危機感が滲む。白書は「自社での取組みに加え、サプライチェーンを見据えた複数事業者間や広域的視点で実効性のある事前策を検討することが重要」と指摘。直接取引先はもちろん、その先の調達先も含めサプライチェーン全体を俯瞰する必要性を再三強調した。

こうした取り組みに加え、「危機事象の性質に左右されることなく事業を継続する」というBCP本来の目的に立ち返る必要もあるだろう。こうした観点から白書が重視するのが「オールハザード型」の対策。具体的には、対面業務をデジタル化し出勤の必要性を減らすなど脅威の種類に左右されない取組みを進めつつ、シナリオベースでなく事業継続に必要な人員・施設・設備などのリソースの一部が機能不全になった場合を想定した「リソースベース」でのBCP策定が重要だとする。

■ゲリラ豪雨は昨年比1.2倍に?

「異常気象」がもはや常態化して久しい。代表的なものとしては線状降水帯のもたらすゲリラ豪雨があるが、これについて頭に入れておきたい予測がある。ウェザーニューズが7月に発表した「ゲリラ豪雨傾向 2021」だ。

それによると、今年7-9月のゲリラ豪雨は全国でおよそ7万5000回発生する見込み。これは水害の多発した昨年比1.2倍の数値で、特に湿った空気の流れ込みやすい日本海側を中心に発生回数が多く、昨年の2倍以上の発生回数となる地域もある予想だ。発生のピークは8月中旬から下旬にかけて。地域別にみると北海道(1万400回)が最も多く、秋田県(2500回)、石川県(1600回)と続く。

豪雨をもたらす雨雲の発生は山沿いがメインとなるものの、事前予測が難しく、都市の直上で発生する可能性もあることから十分な注意が必要だ。こうした予測困難な災害にあたってはいかに早く情報を掴むかがその後の対応の成否を分けるが、近年関心を集めるSNSを活用して災害などの一次情報を迅速に受け取れるサービスなど、ソフト面での対策が有効に機能するだろう。冠水や浸水ほか落雷による停電など深刻な被害が懸念されており、止水板や非常電源用途の発電機(下に関連記事)など、ハード・ソフト両面で十分な対策を講じたい。

■すべてを失う工場火災の恐ろしさ

1日あたりおよそ6・5件、年間2356件。これは2019年度に発生した工場・倉庫火災の件数(総務省消防庁調べ・確定値)だ。

この数字を見て「意外と多い」と感じる向きは多いのではないだろうか。事実、こうした工場火災の頻発を受け、工場の防火対策への関心は高まりつつある。特に相次ぐ半導体メーカーの火災によるサプライチェーンの混乱は多くの製造業者に衝撃を与え、そうしたリスクを重く見る企業が火災リスクの低減に向け動き出している。

とはいえ、ただ闇雲に対策を打つだけでは効果は薄いだろう。火災リスクの低減につながる適切な施策は、法定の防災設備点検プラスαの部分、すなわちその企業に固有のリスクを捉えてこそ可能になるものだからだ。

そうした考えに基づき、老舗総合防災メーカーの初田製作所では無料の火災リスク簡易診断サービスを実施。企業ごとに異なる危険箇所の可視化に注力している。

コロナ禍で工場の自動化は一段と加速した感があるが、人の目が減ったことでボヤを早期に発見できる可能性はいっそう下がったともいえる。今こそサプライチェーン一丸となった防火対策が求められる。

(2021年8月10日号掲載)