インタビュー

三和精機 製造本部 上田 知生 さん

- 投稿日時

- 2025/01/28 13:46

- 更新日時

- 2025/01/28 13:57

生まれ変わる工作機械

ヒント集めて多様な「正解」を組立てる

使用年数を重ねて部品の摩耗や経年劣化により精度が低下した工作機械を、新品同様の精度や性能に復元するオーバーホール。また既存の機械に自動化やNC化などの機能を新たに搭載し、最新鋭機に生まれ変わらせるレトロフィット。設備投資コストを抑えられ、使い慣れた操作感でスムーズに作業でき、既存機のサイズと変わらず工場レイアウトの変更が不要などのメリットと、近年では省エネ化やリサイクル等SDGsの観点からも注目度が上がっている。

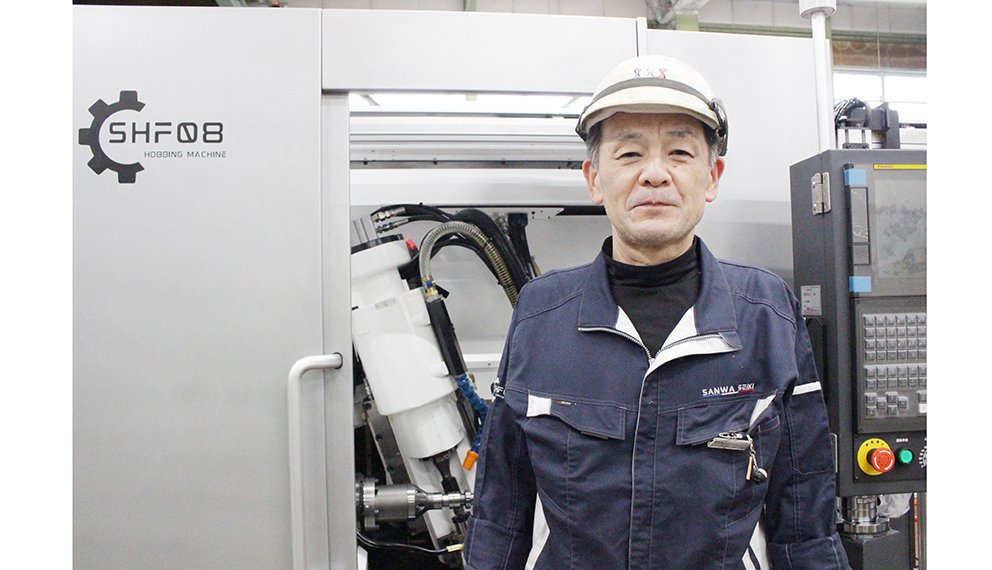

うえだ・ともお 1966年滋賀県蒲生郡日野町生まれ。八幡工業高校機械科を卒業し、プレス関係を主にモノづくりに携わる中、組立て工程に興味を持った。24歳の時、三和精機に就職。以来30年以上オーバーホールやレトロフィットを通して数多の機械を生まれ変わらせてきた。趣味は「仕事とほぼ一緒。機械を触ること」で「気づけばいつも現場にいてる」と周りの社員も評する。ストレス発散法は「最近はしていないが、子どものスポーツ少年団でコーチをしたり一緒にソフトボールをしたりする」こと。写真は同社のオーバーホールとレトロフィットの知見を活かして作られたオリジナルの小型ホブ盤「SHF08」。

【令和6年選出:現代の名工】金属加工機械組立工

三和精機 製造本部では、とりわけ高精度が求められ技術的に難易度の高い歯車研削盤を中心に、43年前の開設からおよそ1400台ものオーバーホールとレトロフィットを手掛けてきた。

常時5、6台の機械の改造を並行して行い、多い時期は10台に及ぶことも。工場に運ばれてきた機械のほとんどを見るのが製造本部製造部長付の上田知生さんだ。

工程はおおよそ、洗浄から分解、部品の修正や部品の設計、製作、そしてすり合わせのきさげ作業、組立て。「まず洗浄、清掃しないと分解できない。ネジがどこにあるのか分からない状態だったり、錆びて開かない時も。切ったり削ったりしながら、もっとも時間がかかる工程」と機械をまとう年季と格闘する。

すりあわせ工程のきさげ作業。特に高精度がシビアに要求される歯車研削盤はここで精度が決まる

なお工場に送り込まれてくる機械は国内・国外メーカー問わず。特に歯車研削盤は海外メーカーも多い。もちろん手元にはマニュアルも図面もない。「分解していく時、油圧関係を注意して動きを見る。そしてそれを最後の組立てに生かしていく」と全体の工程に目を配る。

国内外のメーカーの違いだけでなく、あらゆる年代の機械も可能な限り受ける。取材時も、昭和19年製の戦時中から使われていた、スプライン加工ができる大型スロッターのレトロフィットの最中だった。長年稼働していた機種を、汎用モーターからサーボモーターにレトロフィット。新たな息吹を吹き込んだ。

上田さんは24歳の時に同社に入社、以降34年間、オーバーホールとレトロフィットを担当してきた。入社動機は「組立てが好きだったから」。分解し、点検、修理して組立て、上手く動かなければまたバラして組み立てる。

大型機の場合、バラシて組み立てるだけで2、3日かかる作業となる。根気を要するが、苦にしない。そうして経験を積み、幅広いメーカーのそれぞれの工作機械の仕組みに精通してきた。「一台一台、同じ案件はない。そこが面白い」と言い切る。

重要な回転部や、機械各所のクリアランスが適切かどうか。メーカーごとに設計に対する考え方によって異なるクリアランスや仕組みに気を払う。

入社して5年ほどで独り立ちした感覚を持ったという上田さんだが「今から思えばまだまだ視座が低かった」と振り返る。「今なら、この機械は20年持つかなとか、耐久性や色んなことを考える」。

■答え合わせなき「正解」の探求

そんな上田さんが苦労したと語るのは、とある国内メーカーの歯車研削盤のレトロフィット。同じ会社の機械はオーバーホールで触れたことはあったが初めてのレトロフィットの依頼で、それまでやってきた歯車研削盤と仕組みから制御も異なり、NC化の完成まで時間がかかった。他社の同じ歯車研削盤と比べても初めて違うと感じ、設定も何もかも含めて難しかったという。顧客とのやりとりから少しずつヒントを見つけ、ヒントと情報を自分たちで集めていき、「正解」に辿りついた。その経験も「難所に出会うことで自分たちのレベルが上がる。機械に対する理解も深めていける」とフラットに語る。

また組立ての醍醐味は「実際動かした時に、電気系統から指示出ししてその通り動くかどうかが一番重要。きちんと動けば、やはり自分たちの組立てでよかったと実感し、悪ければまた直す」と語る。

今後力を入れるのは後継者育成。

今いる30代や20代の若い技術者を、現場を担う中心人材になるよう育てる。大事なのはいかにやる気を引き出すか。「簡単なところからやってもらい、実際に手を動かし、出来たら褒めて。飴と鞭ですね」と、人材育成の正解も見つけ出していく。

【名工愛用の道具】自作カスタムのスパナ、スクレーパー

「分解時に使いやすいよう、スパナの口部を横向きにして溶接したり…」と工具も自作カスタム。スパナが入らない場合や干渉する時に便利だという。きさげに使う穴用スクレーパーも30年を超える年季もの。「入社時にお客様からいただいたもの」と道具に対しても長年の愛着をにじませた。

(日本物流新聞2025年1月25日号掲載)