連載

岐阜ギヤー工業、精度の上の「静度」を満たす

- 投稿日時

- 2025/05/15 09:00

- 更新日時

- 2025/05/15 09:00

マスターギヤも作るギヤの駆け込み寺

[単品・小ロットを中心とした各種歯車の製造]

岐阜県岐阜市

岐阜ギヤー工業に届く依頼は一括りにできない。多いのは工作機械向けの歯車だが、産業機械、自動車、防衛、サニタリー、食肉のミンチ機...と裾野が広いからだ。「この間は父から譲り受けた農機が壊れた、と一般のお客さんの依頼で歯車を作りました」と松波崇宣社長は笑う。最近は廃番になった機械の歯車製作依頼も増えた。「図面もなく我々しかできないかもしれない。そういう仕事は儲かる儲からないではなく、歯車屋の使命としてやらなければいけない」。この言葉が同社のスタンスを端的に表している。

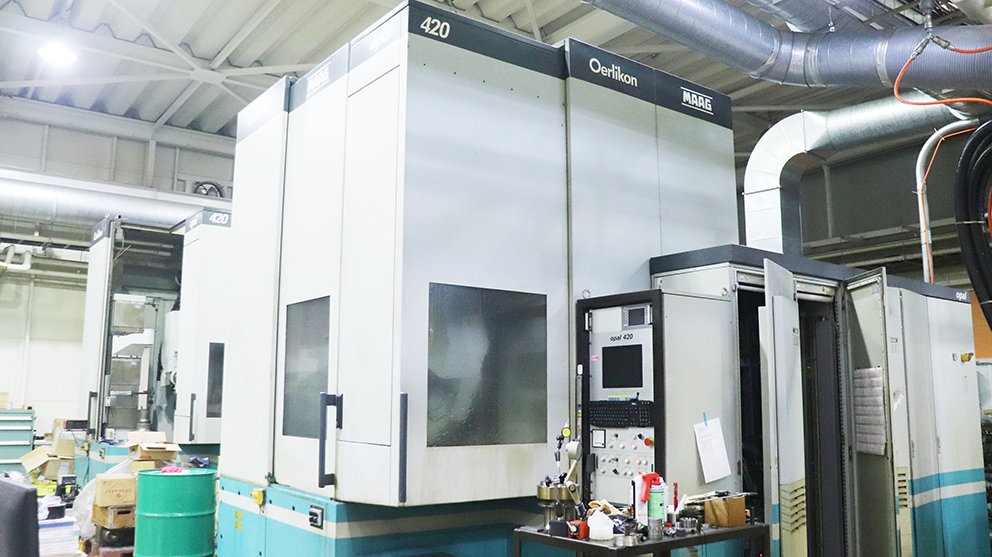

エリコンマーグ(OERLIKON MAAG)社の歯車研削盤「OPAL420」。岐阜ギヤー工業の技術者は「最近の機械と比べても歯すじの精度が1段上」と評する

時には量産依頼を断っても小ロットや単品の依頼に応え、年間100社超と取引する。レーシングカーの歯車や自動車で噛み合い試験に使うマスターギヤなど、腕が試される案件がふいに舞い込むことも。ドイツ国家規格DIN(精度要求)1級をクリアする加工技術で応えるが、「そうした精度要求はまだ図面で表現できる世界だから良い」と松波社長は言う。「図面に載らない静かさを我々は『静度』と呼んでいます。これは難しい」

どんなに精度よく仕上げた歯車も噛み合えば音や振動が生じる。ただ回転数の高い真空ポンプはわずかな音が騒音になり、オフセット印刷は微細な振動が色ムラの元だ。音や振動を限りなくゼロに近づけるには図面的な精度では足りず、様々な技術を駆使する必要がある。「例えば研削砥石の『目』を的確に整えることで見えない凹凸が減り、噛み合いが静かになる場合がある。歯面にテフロン加工を試したことも。色々やりましたが絶対の正解はありません」

こうして高難度の歯車に挑むと、何をどうすればうまくいくかを自律的に考える人材が現場に育つ。治具を設計して工程を組み、歯研でコストが合わないなら歯面をホーニングで磨いてホブの送り目を消すなど、案件に応じた合理的な歯車が作れるようになる。「お客さんの欲しい歯車を作るのが我々の仕事なので」(藤田篤幹副社長)。取材中、この姿勢は一貫していた。

■日本唯一? 幻の歯研

小ロットで難度の高い加工をこなすには人材育成に加え設備投資が欠かせない。工場に入ると、恒温室にはクリンゲルンベルグの歯車試験機が複数並び、ライスハウァーの歯車研削盤「RZ400」をはじめ設備が充実していた。ナガセインテグレックスの平面研削盤や碌々スマートテクノロジーのマシニングセンタ(MC)など歯車専用機以外も精度に定評のある加工機が多い。だが同社をして「替えが効かない」と言わしめるのはエリコンマーグ(OERLIKON MAAG)社の歯車研削盤「OPAL420」だ。

かなり古い機械で松波社長は「日本で現役なのはこの1台くらいかもしれない」と話す。フル油静圧で「特に歯すじの精度が抜群に良い。ねじれ角どおりにピタッと決まる」そうだ。「マスターギヤを削るので歯すじが整わないと噛み合いに異常が出る。歯形の精度は他の機械で代替できますが、歯すじは最新の機械でもなかなか勝てない。補修部品も無いので悩みどころです」

悩みはもう1つある。町工場の廃業が続き、単品の旋盤加工の外注先が減っていることだ。そこで自社に旋盤やMCを拡充している。「旋盤やMCを底上げすれば短納期の要望にもより応えやすくなる。今後もスタンスは変えません。少量多品種で、歯車で困ったことがあれば相談してほしい」

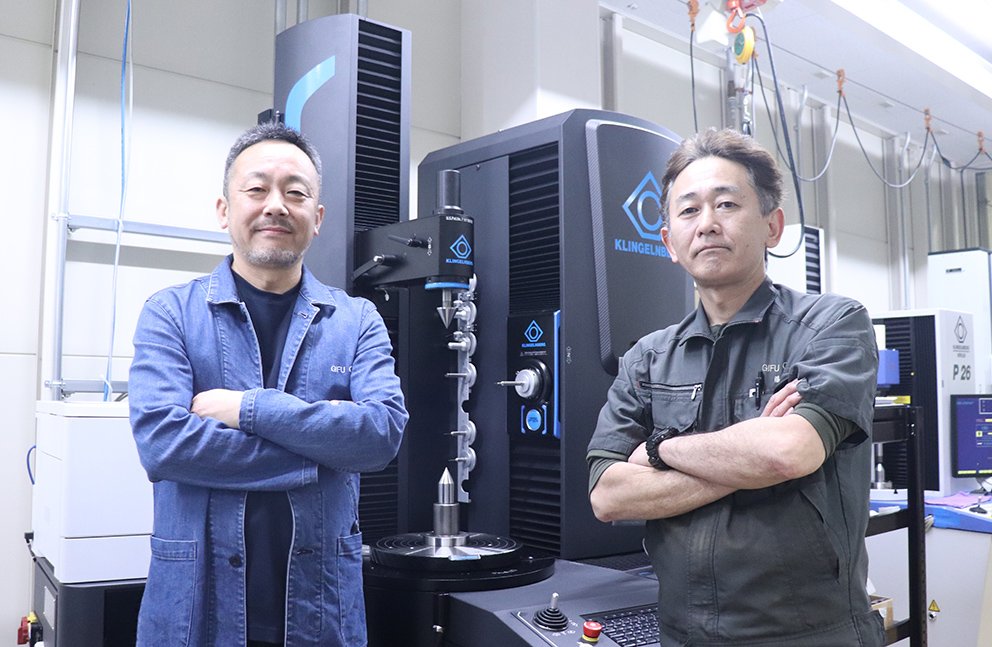

松波崇宣社長(左)と藤田篤幹副社長(右)。クリンゲルンベルグの歯車試験機を前に

(日本物流新聞2025年5月15日号掲載)