連載

中村超硬、もみ殻をアルミノシリケート化で肥料に

- 投稿日時

- 2024/05/24 13:28

- 更新日時

- 2024/08/19 13:17

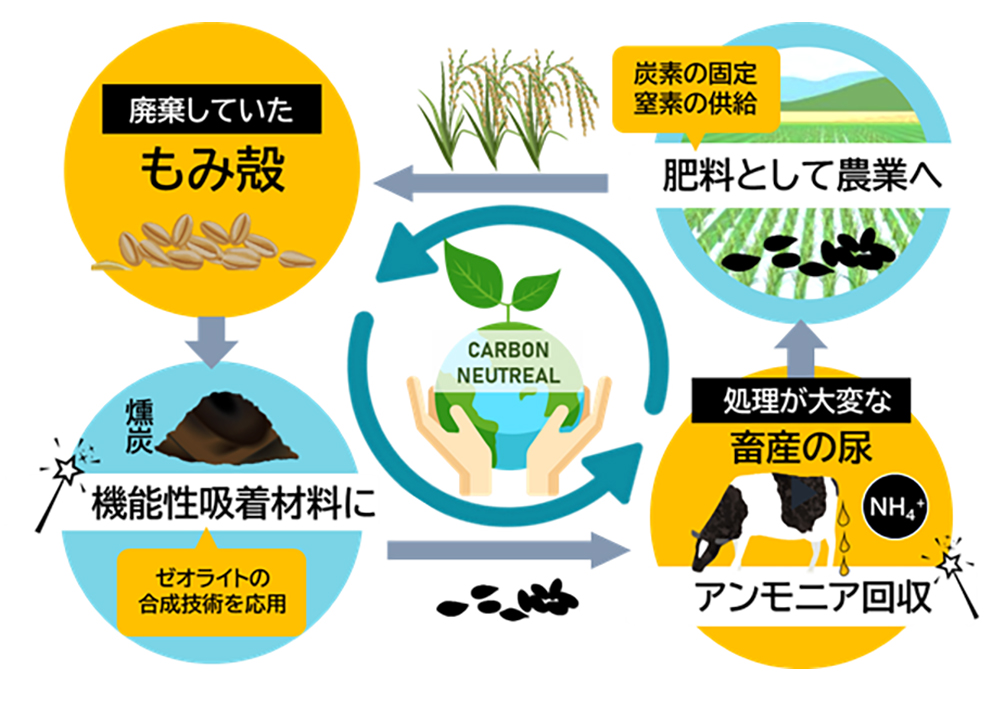

農業廃棄物の「もみ殻」と家畜のふん尿から排出される「アンモニア」を有効に活用し、肥料兼土壌改良剤として田畑に埋め戻す「炭素と窒素のリサイクル(カーボンニュートラル社会)」。これを研究開発している企業というと「農大出身の若者が始めた起業3年目ぐらいのベンチャー」といったイメージが浮かぶのではないか。その企業がミシンの小ネジ製造から始まり超硬合金やダイヤモンドを使用した工具や精密機械部品、太陽電池やパワー半導体などをスライスするダイヤモンドワイヤの開発・販売などを手掛ける中村超硬と聞くと、「工業系の企業が、なぜ本業とかけ離れたもみ殻?」と一瞬違和感を覚える。

もみ殻燻炭のリサイクルモデル

井上誠社長は「太陽電池を製造するとシリコンの切り屑が発生する。当初はそれをリサイクルしようと東京大学と産学連携でシリコンとアルミを反応させるゼオライト(アルミノシリケート)の開発に取り組んでいた」とする。その後、太陽電池の生産が中国など国外に移り、国内でのリサイクルの必要性が減少。しかし、「ナノサイズのゼオライトの有効性に気づき新規事業化した」とする。なおゼオライトは構造中の空間、細孔を利用し吸着剤や分子篩としての機能を持つ。他方、同大学などでアンモニアの処理についての社会課題解決の研究もおこなわれ、イオン交換材であるゼオライト類似物質(アルミノシリケート)の機能に着目した。

■さかいエコシステムと名付け世界へ

もみ殻には20%のシリカ(SiO2)が含まれる、というと勘のいい人なら、本業からの一貫性に気づくだろう。

「もみ殻」は活用が難しく、多くが廃棄処理されている。もみ殻そのものを土壌改良剤として畑に戻す例もあるが、微生物がもみ殻を分解しようとする過程で窒素が消費され土壌が痩せる。そこで、もみ殻を、CO2排出を抑えた蒸し焼きにした「燻炭」をつくる。するとシリカ50%、残りがカーボンという状態に。「ここにアルミを足せばアルミノシリケートとなるが、自然由来の方が好ましい。土のアルミニウムにも注目したが溶けにくいため、天然由来の水酸化アルミニウムなどを模索している」(山本真矢主任技師)。アルミノシリケート化した燻炭に家畜の糞尿を混合。現在は大阪公立大学の農学部で肥料としての有効性を確かめるべく栽培試験を実施中。昨年、小松菜を100株栽培、今年5月よりコメの生産にも挑戦する。

化成肥料との比較も行っており「条件にもよるが、化成肥料に対して優位性がある可能性も示唆される。微生物がアンモニアを土の中で硝酸体にし、植物が利用しているが、ゼオライト構造ゆえにアンモニアがゆっくりと反応するのでいわゆる『肥料切れ』が起こりにくいようだ。まだまだ試験数が少ないので検証は必要だが、面白い材料だと思う」(山本主任技師)とする。燻炭自体に土壌改良効果があることも含めて、化成肥料と差別化していく。「コストとしては化成肥料にかなわないが、炭素クレジットなどでの還元も含めて総合的に考えていく必要がある。我々だけではできないので産官学で進めていく必要も出てくる」(山本主任技師)とする。

井上社長は「『さかいエコシステム』と名付けて、世界に発信していきたい」とし同事業で大阪・関西万博にも出展する。「堺の街に支えられ今の我々がある。堺に恩返しがしたい、堺の認知度をあげたいというのが経営者としてのやりがいだ」と力強く語った。

左から山本真矢主任技師、井上誠社長、近藤静香主任

(2024年5月25日号掲載)