オピニオン

日本総合研究所 調査部 マクロ経済研究センター 主任研究員 熊谷 章太郎 氏

- 投稿日時

- 2025/11/10 11:28

- 更新日時

- 2025/11/10 12:57

半導体国産化なお高い壁

インドは国産半導体の育成のため、巨額の補助金(7600億ルピー=約1兆3000億円)を武器に、世界の半導体サプライチェーン再編の受け皿として存在感を高めつつある。一方、米国の政権交代に伴う通商政策の変更やインド国内に根強く残るインフラ課題によって不透明感も漂っている。インドの半導体産業の今を日本総合研究所 調査部 マクロ経済研究センター 主任研究員の熊谷章太郎氏に聞いた。

繋ぎ馬の鎖 断ち切れるか

――インドでも半導体産業が盛り上がりつつありますが、アメリカの関税強化の影響が心配されますね。

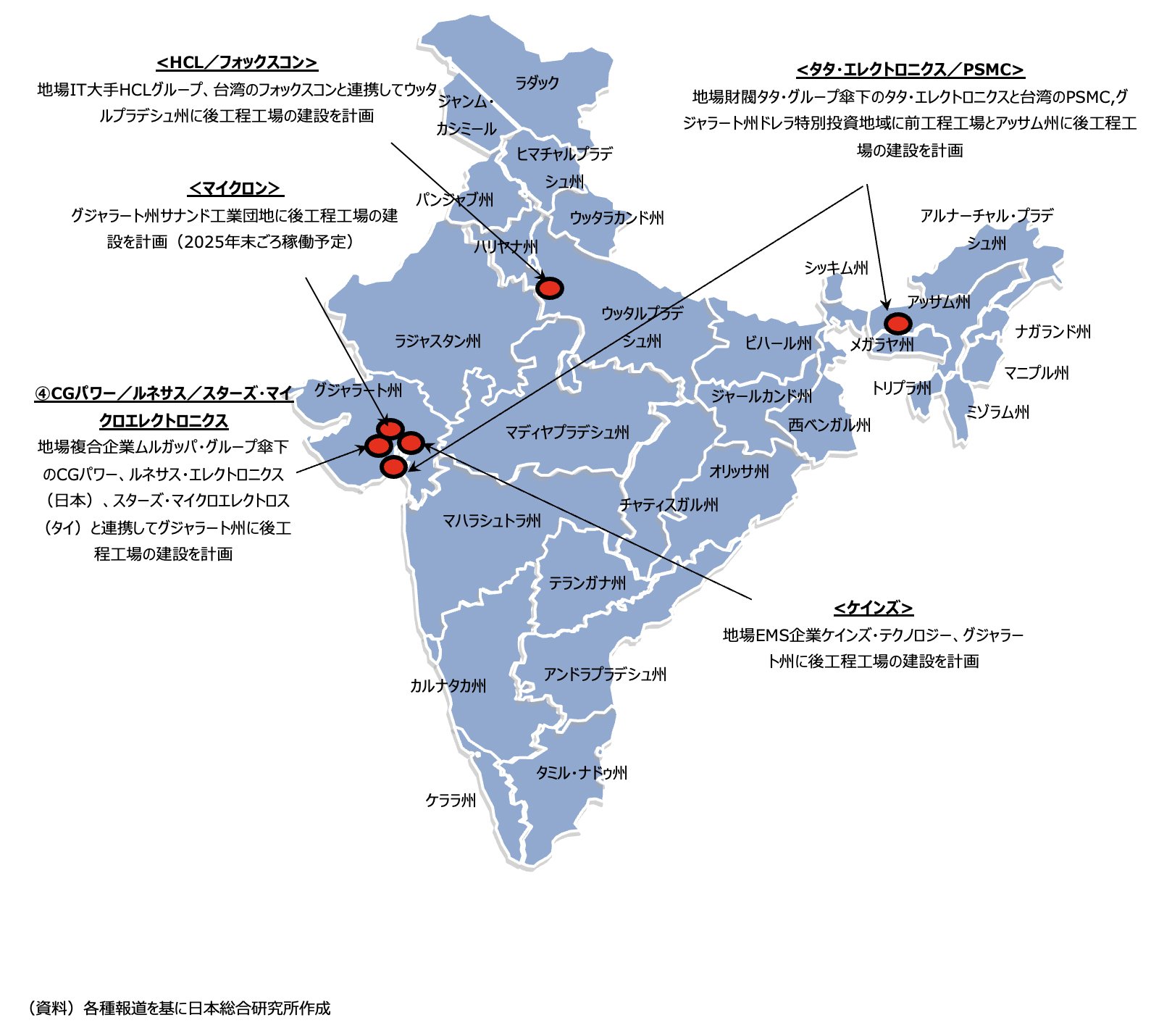

「そうですね。インドは『ISM(インド半導体ミッション)』を軸に、半導体の国内生産を強力に後押ししてきました。工場の新設には最大5割の補助金を出し、各州独自の支援を合わせると初期投資の最大7割近くを公的資金で賄える仕組みです。さらに特区(SEZ)化による法人税免除や関税優遇措置もあり、マイクロン、タタ・グループ 、CGパワーなど計10件の案件が承認・進行中です」

「一方で、トランプ政権は、ロシア産の石油の輸入を理由に、インドに対して50%という非常に重い関税を課しています。これはASEAN諸国よりも高く、サプライチェーン再編におけるインドの競争力を弱める要因となっています」

――そもそもなぜインドはこれほど積極的に半導体への投資を呼びかけているのでしょうか。

「背景には半導体の中国依存構造を変えたいという意図があります。インドで消費される携帯電話や 家電向け半導体のほとんどは中国での後工程を経て輸入されています。拡大する貿易赤字を解消するとともに、技術波及効果の大きい半導体産業を国内に取り込みたいという狙いがあります」

「この取り組みの追い風となったのが、アメリカ・バイデン政権のもとで進められた世界的な半導体サプライチェーン再編の動きです。アメリカはCHIPS法などを掲げ、中国と台湾に依存している半導体製造基盤を分散しようとし、インドはその『受け皿』として注目されています。世界再編の波に乗り『自国で作る体制』を構築しようとしているのです」

――そこにトランプ政権が待ったをかけた。

「その通りです。トランプ政権では関税に加え、『 アメリカで作り、世界に売る』という自国生産への回帰路線も顕著に打ち出しています。アメリカでの半導体製造が実現可能かは置いておいて、バイデン政権が進めてきた多国間での供給分散や協調体制の流れはバッサリと切ってしまった。加えて、トランプ政権の軸は日々変わるため、その度に企業の判断も揺れざるをえません。結果として、グローバルでの再編の動きに不透明感が漂っています」

■国内の課題山積

――ISMの取り組みにも影響はあるのでしょうか。

「影響は一定程度あると見ています。ただし、補助金などは非常に充実していますし、メリットがあると考える企業も多いのではないでしょうか。一方で、アメリカとの関係以上にインド国内の課題が大きいと考えています。特に電力と水の安定供給に関する課題は以前から問題視されていますが、解決の糸口が見えていません」

――具体的に電力と水の問題について教えてください。

「電力で言えば、瞬停(瞬間的な停電)・瞬低(瞬間的な電圧低下)が頻発するインドにおいて安定した質の高い電力が果たして供給できるのかということです。半導体製造において電力の質というのは非常に重要です。わかりやすい例で言うと、2010年に四日市火力発電所内で発生した0・07 秒の瞬低は、東芝(現:キオクシア)の工場に約100億円もの損失を生みました。予備電源など予防策を講じていても、実際に停電した場合には製造装置の誤作動・停止が起こってしまうことは、世界最大のファウンドリーであるTSMCの工場でもわかっており、瞬停(低)の影響を完全に防げる対策はないのが現状です。インドの中で比較的電力の質が良いと言われるグジャラートでさえ頻繁に瞬停(低)が発生しており、果たして半導体製造に耐えられる電力の質を提供できるのかが大きな課題となっています」

「水に関しても同様でインドで流れている水の7割が汚染されていると言われています。加えて、そもそも水が足りないのではないかといった懸念もあり、深刻な水不足が発生する場合 に半導体産業に優先的に水を供給できるのかといった不安があります。一方で、アメリカ向けを中心にスマートフォン輸出が急増しており、 かつて深刻だった半導体関連の貿易赤字は縮小しつつあります。当初、ISM政策の狙いであった輸入代替による赤字解消という目的は、一定程度達成されつつあります」

――課題と市場の変化を受け、インド側の考え方に変化はあるのでしょうか。

「基本的には国内生産にこだわっていますが、ASEANと相互の域内連携を深めようという動きが出てきています。 具体的にはシンガポール、マレーシア、フィリピンなどと半導体産業において連携しようといった動きです。加えて、ISMの第二弾が出るといった話もあり、そこでは半導体製造装置や素材メーカーなどへも対象を広げるのではないかといった見方があります。将来的な国産化の目標は変わらずとも、国内の状況を鑑み少しずつ意識も変わってきているのではないかと思います」

――日本としてはどう関わるべきでしょうか。

「既に東京エレクトロンを始め、インドへ進出・検討している半導体関連企業は多くいます。一方で前述の通り、超えなければならない壁が多くあります。飴(補助金)や鞭(輸入規制)を設けても、鎖につながれていたら馬は動きません。このボトルネックの解消に対して、日本には強みを活かせる企業がたくさんあります。少し視野を広げた取り組みが肝要になると思います」

「また、旗振り役のアメリカがいなくなった現在も半導体産業の地政学的リスクは依然として残っており、分散先としてのインドやASEANの重要性も変わりません。各地域同士の連携に対する関心が高まっている今こそ、日本が先頭に立ってサプライチェーン再編を主導していくといった姿勢を見せることを期待します」

インドにおける半導体製造工場の主な建設計画

(日本物流新聞2025年11月10日号掲載)