オピニオン

愛知大学 国際ビジネスセンター所長 現代中国学部 准教授 阿部 宏忠

- 投稿日時

- 2025/08/07 10:30

- 更新日時

- 2025/08/07 10:34

日本産牛肉輸出に商機到来なるか

8月1日の「トランプ関税」発動を目前にした7月、日本をはじめ世界各国は課税回避、軽減を狙い、相次いで米国との直談判に臨んだ。7月末に署名した米大統領令によれば、交渉成果のあった約70カ国・地域の新たな相互関税率は10~41%の範囲で決着した。日本の税率は当初より低い15%となり、安堵する声も聞かれるものの増税には変わりがない。

あべ・ひろただ 20年間の日本貿易振興機構(JETRO)勤務を経て2011年から現職に。JETROでは北京、上海、青島に計10年間駐在し、日系企業の中国進出を支援したほか中国市場を調査。1968年生まれ。

こうした中、日本の畜産業界には朗報ともいえるニュースがもたらされた。7月11日、日中両国政府が2019年に署名していた「日中動物衛生検疫協定」が発効したのだ。この協定は日中両国の動物及び動物由来製品の安全な取引の促進を目的とするものだが、農林水産省は「日本産牛肉の対中輸出再開の前提となるもの」としている。

今後、中国側と食品安全システムの評価、輸出条件の設定など協議を重ねる必要があるが、牛肉の対中輸出再開に向けた「重要な一歩」(小泉農水大臣)と受け止められている。

■拡大続く中国の牛肉需要

中国は日本で2001年9月に発生したBSE(狂牛病)を受け、日本産牛肉の輸入を禁じている。輸入が再開されれば約24年ぶりとなる。

当時の日本の牛肉輸出実績をみると、中国向けは毎年数㌧程度で、牛肉輸出全体の1~2%に過ぎなかった。また、中国の牛肉需要は年500万㌧台(豚肉は4000万㌧台)で、ほぼ自給できており、輸入量は数千㌧程度だった。

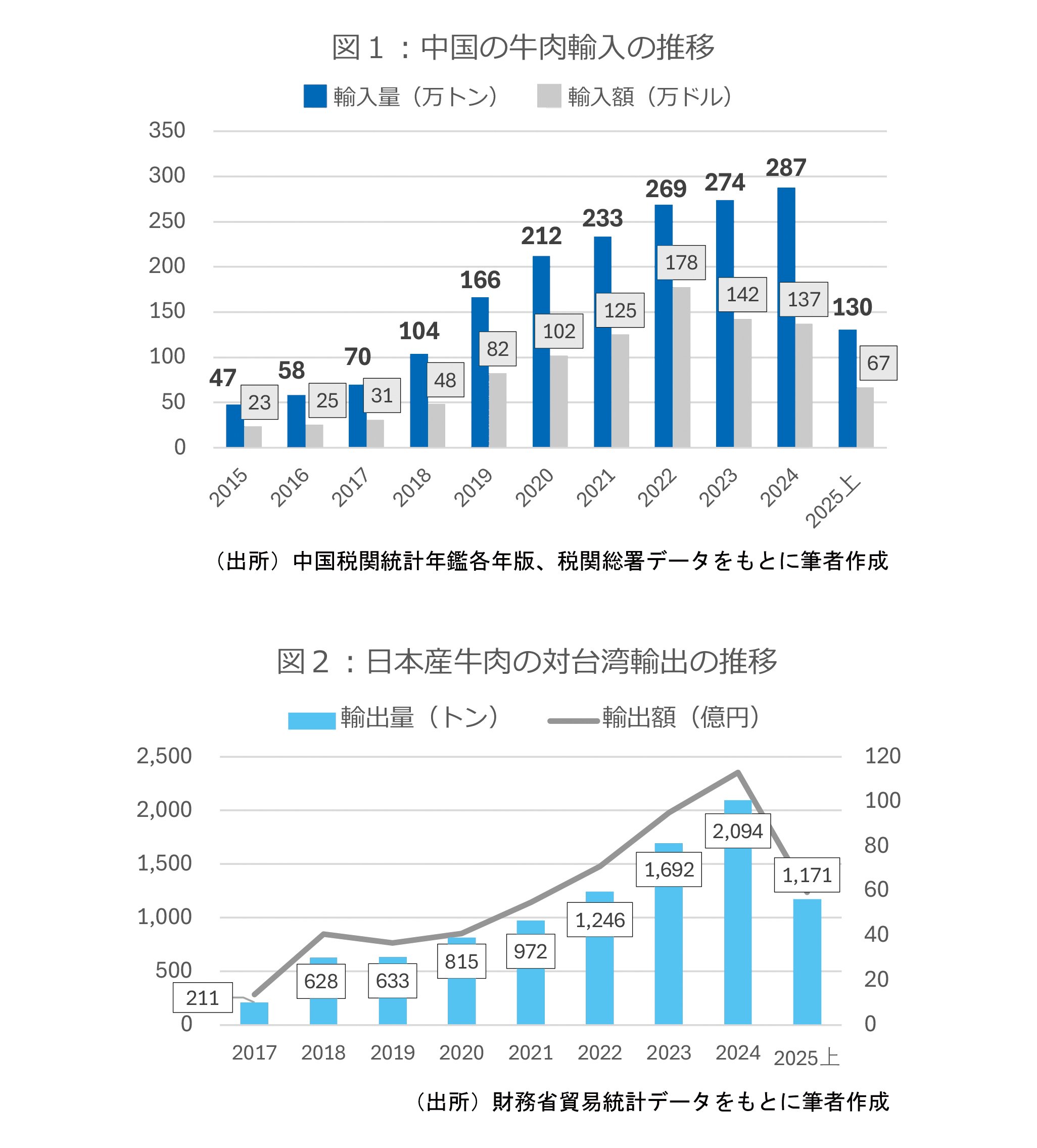

日本産牛肉の禁輸措置が続く中で、中国国内の牛肉需給動向は大きく変化した。所得の向上、食生活の多様化などから、畜産物、特に牛肉の需要が高まり、国内供給だけでは追い付かず、輸入が急拡大している(図1)。2024年の牛肉の輸入量は287万㌧で、世界最大(第2位は米国で210万㌧)。伸び率はこの10年で6倍に、2001年比では744倍に達するほどだ。輸入国別でみると、ベスト3はブラジル(134万㌧)、アルゼンチン、ウルグアイの南米勢で、全体の3分の2を占める。

牛肉を農林水産物輸出の重点品目に掲げる日本政府、畜産業界、貿易関係者にとって、巨大市場中国に対する期待は大きいといえよう。

■台湾向け輸出は着実に拡大

中国からの朗報に先立つ5月下旬、台湾からも朗報が届いていた。台湾当局が輸入規則の改正を行い、日本産牛肉に課していた月齢制限(30カ月齢未満)を撤廃したのだ。「日本では、黒毛和種など高級銘柄を中心に30か月齢以上でと畜されるものが多い」(農水省)ため、今回の条件緩和は牛肉輸出の一層の拡大に弾みがつくと期待されている。

台湾の日本産牛肉輸入は2017年9月に月齢制限付きながら再開された。筆者が同年11月に台北市の食品スーパー「美福食集」を訪れた際、神戸牛、近江牛、鹿児島県産黒毛和牛(750台湾㌦/100㌘)がすでに店頭に並んでいた。豪州産和牛(160台湾㌦)と米国産アンザス牛(380台湾㌦)と比べると2~4倍以上の価格差があり、果たして受け入れられるのか疑問を抱いたものだが、全くの杞憂だった。日本産牛肉の輸出推移をみると、2017年の211㌧(14億円)から毎年着実に増加し、2024年は2094㌧(113億円)と、10倍に拡大している(図2)。日本産牛肉は台湾市場で着実に支持を広げ、定着していったことがうかがえる。

日本産牛肉の対中輸出再開は今後の協議次第だが、中国市場の開拓はその巨大さに気負うことなく、主要輸出先の多角化、分散化の一環とみなし、消費者起点で進めていくべきであろう。