EMO Hannover 2025開幕へ

- 投稿日時

- 2025/08/07 11:27

- 更新日時

- 2025/08/21 17:27

AI&デジタル・自動化・持続可能性に焦点

40カ国1500社超が製造の未来占う

Previewイベントより

世界四大工作機械見本市の1つとして知られる「EMO Hannover 2025」(9月22~26日、独・ハノーバーで開催)。その見どころを紹介するプレスプレビューが7月10日から2日間フランクフルトで開かれた。同展は過去にもインダストリー4・0やumatiなど先進的なトレンド、コンセプトを提示してきたが、今展ではやはりAIが争点の1つになりそうだ。主催のドイツ工作機械工業会(VDW)エグゼクティブダイレクターのマルクス・ヘーリング氏は、自動化・デジタル化(AI含む)・サステナビリティを「magic triangle」と表現しEMOの重点トピックスだと述べる。具体的に何が披露されるのか。プレスプレビューから一端を紹介する。

二十数カ国の記者を前に、各国から集まった26の出展社が1社90秒の持ち時間で出展内容を目まぐるしく発表する。プレビューイベントのワンシーンだが、これだけを切り取ってもEMO Hannover(以下EMO)はやはり国際色の豊かな見本市と言えそうだ。VDWのエグゼクティブダイレクターであるマルクス・ヘーリング氏がそれを裏付けた。「世界中からこれほど多くの人々が集うショーは他にない。つまりEMOは国際的なイベントで、それこそがEMOの神髄だ」

ドイツ工作機械工業会(VDW)エグゼクティブダイレクターのマルクス・ヘーリング氏

1975年に始まったEMOは今回で50年目を迎える。2年前の同展には約140カ国から約9万2000人が来場し、1839社がブースを構えた。今展は7月17日時点で1505社が出展を予定(うち日系企業は62社)。近年ドイツは投資減速と不確実性の最中にあり、同展の規模もピーク時と比べ縮小傾向が否めない。だがへ―リング氏は「(景気)回復は段階的に始まっていると確信している」と述べ、EMOの必要性を次のように語る。

「競争力を高めるために部品単価は大きな課題で、これに取り組まなければ回復が遅れ損失を被るだろう。(そのためには)自社と競合他社、業界全体の取組みなど方向性を明確にする必要がある。AIのような新技術が登場しそれが自分のビジネスに何を意味するか不透明な状況では、世界を見ることができるEMOのような展示会に参加し、起きていることを体験するのが必要不可欠だ」

□―――□

EMOは新たなインスピレーションの提供を重視し、過去にもインダストリー4.0やumati(工作機械の標準インターフェース規格)などの大型トレンドを発信してきた。今展では何が焦点になるのか。へ―リング氏は「一般的には3つの重点分野があり、自動化、AIを含むデジタル化、サステナビリティだ」とする。

これだけを聞くと日本の展示会と変わらないようだが、へ―リング氏は「この3つは密接に関連しており『magic triangle』のようなものだ」と言う。

確かに日本の展示会でもこれらの要素は語られるが、特にサステナビリティは時として単なる省エネとほぼ同義に捉えられており、それらが表裏一体だというつながりの意識は一部大手を除き希薄だ。しかしへ―リング氏の考えに照らせば「デジタル化は自動化を実現するうえで重要な要素で、最終的には生産など企業のあらゆる分野にAIを統合することで機械の運用効率が向上。得られたデータによってエネルギー効率と材料効率が高まり、コスト削減と資源の節約につながる」(EMOプレスリリースより)と、すべては同一線上に存在している。つまり重点分野は同じでも日本とは少し切り口の違う提案が期待できる可能性が高い。

重点分野に絡み、ホール15では持続可能な生産のためのソリューションを集めた「サステナビリティエリア」を設置。VDWらが開発したカーボンフットプリントの計算ツールも紹介される。ホール6ではumatiの実演が行われ、同じホールに特別ブース「AI Hub」が設けられる。ここでは金属加工におけるAI活用のための応用例とプロトタイプ・ソリューションが紹介されるという。

へ―リング氏は「出展者がEMOを振り返ったときに『この瞬間から回復の兆しが見えた』と言ってくれることを願っている」と意気込みをみせた。

EMO出展企業ピックアップ

■ CHIRON Group、占有面積1.7㎡の省スぺ省エネ5軸

ドイツに本社を置くCHIRON Groupは担当者が「まったく新たな製品」と語る小型5軸加工機「Micro5 XL」をEMOで披露する。同製品は周辺機器を含む最小設置面積が1.7㎡と電話ボックスのようなサイズで、対応ワークは120×120×120㎜のキューブ。だが「チタンの高精度加工が可能で、医療業界では指の骨板や器具の支台などのセラミック器具の土台となる部品、宝飾業界では時計のケースやブレスレット、そして航空宇宙産業に特化した高精度プラグなどを加工している」と能力は高い。

同社はさらに小型の加工機も展開しており、「Micro5 XLはその兄貴分。小型機と大型機の間のギャップを埋める役割を果たしている」とする。消費電力は1kW程度だそうだ。担当者は「つまりダブルコーヒーマシン(エスプレッソマシン)です」と笑った。

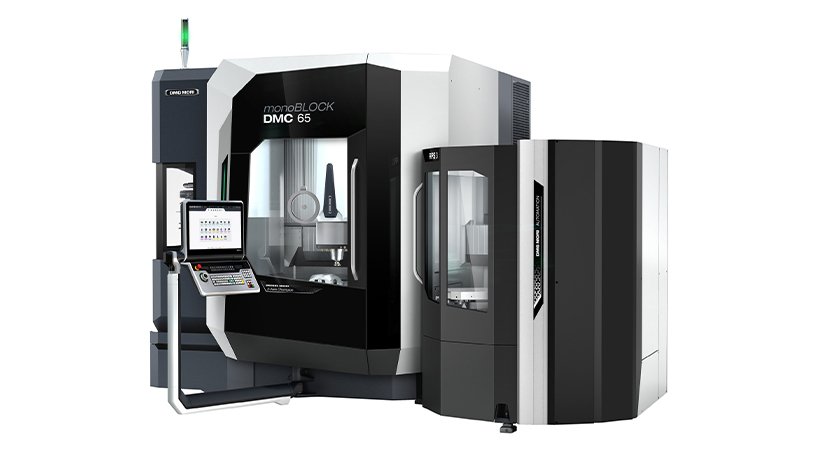

■ DMG MORI、40台の機械と8台の初公開機

一昨年のEMOでも「街」と呼ぶ大規模なブースを構えたDMG MORI。今展も「DMG MORI World」の呼称で40台もの実機を出展し、うち33台はフル自動化、8台は世界初公開の新機種だという。航空・宇宙、モビリティ、金型、医療、データ・半導体という5つの最重要産業を、同社が提唱する自動化・工程集約・DX・GXに基づく「マシニングフォーメーション」と結びつけるのがブースのコンセプト。担当者は「DMG MORI World は革新的な製造技術のすべてを展示する」と力を込める。

具体的には5軸機の新モデル「DMC 55 H Twin」や「DMC 65 monoBLOCK 2. Generation」、5軸加工と超音波サポートを組み合わせ精密加工を実現する「ULTRASONIC 60 Precision」などが展示される。なにしろ40台もの機械を出すため、残念ながら小欄ではすべてに触れることは叶わない。

DMC 65 monoBLOCK 2. Generation

■ オークマ、自動化導く新たな横形MC

純粋な日系企業としては唯一、EMOプレビューイベントに参加したオークマ。世界初公開を含む10台以上の機械を展示し、960㎡の展示ブースを構えるという。

横形マシニングセンタ「MS-320H」はコンパクトな自動ローディングセルを備え、ワークの搬入出を自動化。設置面積が少なく済むため、旋盤と並んで混合生産ラインも簡単に組める仕様だ。垂直に配置したテーブルで切粉の堆積を防ぎ、連続チップコンベアで切粉を迅速かつ確実に排出することで長時間稼働を可能にするという。

■ ハインブッフ、自動ジョー交換と自ら計測するクランプ

ハインブッフはEMOでロボットを用いたジョーチャックの自動ジョー交換を発表。大口径クランプでもワークに合わせてクランプ装置を完全自動で交換でき、少量や単品生産でワークが頻繁に変わる場合もセットアップ工程を無人化できるとする。さらに自動化のメッカである欧州らしく、計測機能を備えた「IQクランピングデバイス」も披露。ワーク径やワーク位置、クランプ力などを自動で連続的に計測してCNC装置に送り、異常があれば通知や修正を行うことで自動生産時の品質を保証するというコンセプトのようだ。

余談だが担当者のプレゼンテーションは極めて短く持ち時間90秒のうち20秒ほどしか使わなかった。「そうすれば後で聞きに来てくれるでしょう?」と担当者。目論見どおり多くの記者がインタビューをしていた。

クランプ装置自らワーク径や位置、クランプ力を計測し機械に伝える

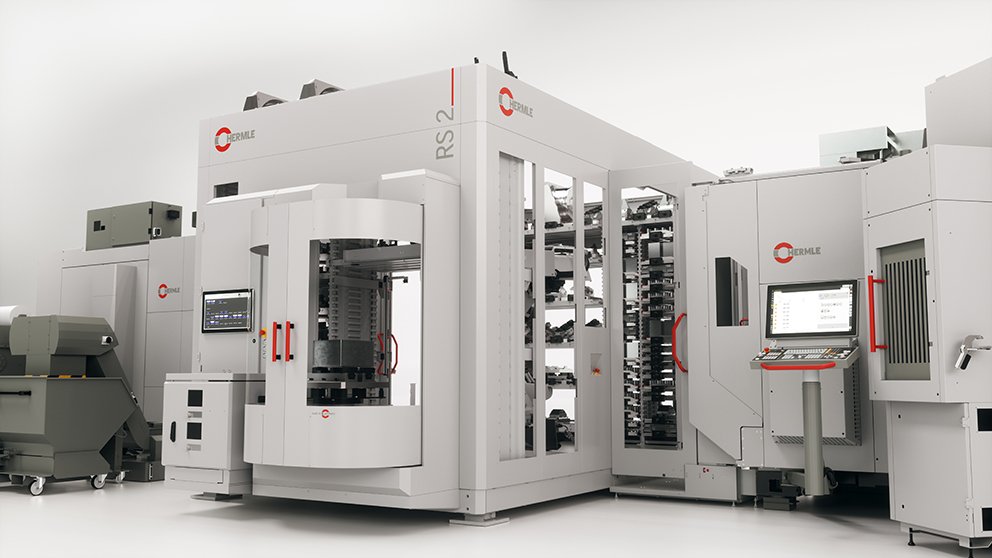

■ Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG、210kgのワーク扱うロボシステム

2台の5軸MC「C 32」とロボットシステム「RS 2」を組み合わせたイメージ

堅牢な構造のマシニングセンタで重量のあるワークの加工に定評のあるMaschinenfabrik Berthold HERMLE AG(以下ハームレ)。EMOでは複数の5軸機を持ち込み、ロボットシステムを接続し自動化に焦点を当てる。全モデルが「第2世代」仕様の設計だという。

注目はロボットシステム「RS 2」の第2世代バージョン。モジュール式のため拡張が容易で、最大210kgまで扱える6軸ロボットが機械へのローディングやラックモジュールへの格納を自動化する。レーザーでワークをスキャンし、高さと幅を測定するとロボットがワークの配置場所を認識する仕組みだ。最大3台までのハームレ製マシンを接続可能。担当者は「生産におけるゲームチェンジャー。効率性、精度、未来型の思考を兼ね備えたドイツのエンジニアリング技術の傑作だ」と語った。

AIは5年後の製造業をどう変えるか

EMOプレビューイベントより

パネルディスカッションの様子

EMO Hannover 2025(以下EMO)でAIは重要なトピックとみなされている。特別ブース「AI Hub」では、金属加工に関わるAIを用いたソリューションが提示されるという。関連して同展のプレビューイベントでも、AI開発とコンサルティングを行うStatworxsのセバスチャン・ハインツCEOとミュンヘン工科大学の工作機械・生産工学科ミヒャエル・ツァー教授が、AIをテーマにパネルディスカッションを行った。

彼らによるとドイツの中小企業はAIに対するかなりの懸念が見られ、ドイツと世界の他の地域、例えばアメリカやアジアの国々との間には新たな技術に対する姿勢やオープンさで「大きな文化的違いがある」という。だが最終的には「今すぐ行動し、この技術に投資しなければ莫大な可能性を解き放つことはできない」と結論づける。

AIの活用がより進んだ5年後、あるいはその先に何が起こり得るのか。両氏は現在人間が行っている多くの意思決定は理論上機械に置き換えられるとし、シャオミの「ダークプラント」(完全無人工場)も引き合いに出しながら製造業が二極化する可能性を示唆した。つまり完全に機械によって生産されるものと、人間の職人技と機械が融合した形で生産されるものとに分かれるのではないかというシナリオだ。

いずれにしても製造業がAIを使わない道はなさそうだ。「AIによって最初に価値を引き出せるのは生産ラインの可能性がある。なぜなら生産ラインの成熟度はおそらく社内の他の部門より高い」との発言もあった。製造業は本気でAIと向き合うべき時期なのだろう。

ETAファクトリー、最先端の気候中立型モデル工場

ドイツには「TU9」と呼ばれる主要な工科大学9校がある。フランクフルト中心部から南へ30キロと少し離れた場所に位置するダルムシュタット工科大学(Technical University Darmstadt)もその1つで、複数のキャンパスに約2万6000人の学生が在籍し312人の教授が日夜研究に邁進する。EMO2025のプレビューイベントの2日目に、同大学内のモデル工場「ETAファクトリー」を見学する機会を得た。2016年に開設された、製造に関する教育や研究開発、そして実際の生産現場への技術移転までを視野に入れた実験を行うラーニングファクトリーである。

ETAファクトリーは産業界との密接な連携に特徴がある。ここでは企業と共同で気候中立(climate-neutral:CO2やフロンなどの温室効果ガス全般の排出量を吸収や削減で相殺し正味でゼロにすること)型の生産が研究され、ベンチマークを行ったうえで最終的には社会実装される。つまり同工場は単なる研究のための施設ではなく、ここで確立された生産手法は実際に産業界で使われることになるようだ。

モデル工場内ではBosch Rexroth社製のアキシャルピストンポンプのコントロールプレートの製造工程が例示されていた。この部品の製造には機械加工と洗浄、熱処理の工程が必要だ。ETAファクトリーは工場全体に3000個近いデータポイントが用意されており、収集した様々なデータがエネルギーの最適化と生産手法の開発に用いられる。これに基づき例えば工作機械と洗浄機、焼入れ炉を水を満たしたパイプで相互接続して排熱を洗浄に再利用したり、冬季には余剰熱で建屋自体を温めたりする。包括的な取り組みで従来と比べ40%ものエネルギー使用量を削減できているという。

ETAファクトリーはさらに進んだアプローチを実践していた。施設を案内してくれた研究者の一人は、エネルギーコストを最適化するためのひとつの方法を「エネルギー価格が高いときには生産しないということだ」と言う。とはいえ自分の好きなタイミングで生産するわけにはいかないのでは、と疑問に思うが彼はこう続ける。「もうひとつの方法はエネルギー生産とエネルギー消費を切り離すこと。切り離しはエネルギー貯蔵で実現できます」

ETAファクトリーは実際に蓄熱設備を備えエネルギー価格によって適切にエネルギーを蓄えたり使ったりしているようだ。産学の緊密な連携。そして建屋の構造そのものを最適化したうえで、膨大なデータから適切な対策を打って気候中立につなげるという合理的で徹底した姿勢にドイツのモノづくりの強さを感じた。

説明してくれたBorys Ioshchikhes氏

(日本物流新聞2025年8月10日号掲載)