デジタル時代の製造戦略

- 投稿日時

- 2025/10/07 09:00

- 更新日時

- 2025/10/07 09:00

生成AI活用、世界から大きく遅れる日本

企業における活用のカギ

2025年の総務省「情報通信白書」によれば、日本の個人による生成AI利用率は26.7%にとどまり、世界の主要国と比較して大幅な遅れが鮮明となった。これは中国81.2%、米国68.8%、ドイツ59.2%に比べて約半分以下の水準である。デロイトインサイツによる同様の調査では、インド87%、中国72%に対し日本は39%と、アジア地域でも下位に位置するという厳しい結果が示された。

生成AI利用率の低さは年齢層別で顕著な差が現れている。20代の利用率が45%程度である一方、50代では18%、60代以上では10%を下回る状況だ。利用しない理由として「必要性を感じない」が48%、「使い方がわからない」が35%、「セキュリティへの不安」が28%を占め、特に高齢層で利用率の低さが際立つ。また、地域格差も深刻で、東京圏の利用率32%に対し、地方圏では20%程度と12ポイントもの開きがある。

企業レベルでの遅れはさらに深刻だ。2025年時点の世界の企業AI導入率は78%に達している中、日本は46.8%にとどまる。米国84.7%、ドイツ72.7%、フランス69.3%に対し、大幅な遅れを取っている。国内大企業(従業員1000人以上)でも導入率は約17%で、6社に1社程度の普及にとどまる。中小企業に至っては8%程度と、さらに低い水準だ。

米国トップ500企業の92%がAIを活用しているのに対し、日本は上場企業ですら本格的なAI導入率は10%未満との指摘もある。特に製造業では12%、金融業20%、サービス業8%と業種による格差も大きい。この背景には、多くの日本企業がAIを単なる効率化ツールと捉え、事業変革や新たな価値創造への活用に至っていない現状がある。

投資額の差はより深刻だ。スタンフォード大学のインデックスレポート2025によると、2024年の民間AI投資額は米国が1091億ドル(約16兆円)に達する一方、日本はわずか0・93億ドル(約140億円)と、実に1000倍以上の開きがある。中国は760億ドル、英国は180億ドルと、日本を大きく上回る。この桁違いの投資格差は、各国がAIを成長戦略の中核に据える「本気度」の差を如実に示している。

日本国内のスタートアップへのAI関連投資は年間約200億円程度で、米国の約500分の1という水準だ。政府のAI関連予算も約1500億円で、米国の連邦予算(約3兆円)や中国の国家投資(推定5兆円)と比較すると見劣りする。この投資格差が研究開発力や人材確保、インフラ整備の遅れにつながり、国際競争力の低下を招いている。

背景には複合的な要因がある。最も深刻なのは、AIやデジタル技術に精通する人材の絶対的な不足だ。日本のAI研究者数は約3000人で、米国の約5万人、中国の約4万人と比較して10分の1以下の水準にある。特にビジネス現場でAI導入をリードできる実践的人材が極端に少ない。

大学におけるAI・データサイエンス教育も立ち遅れている。全国の大学でAI関連の学部・学科を設置しているのは約15%で、年間の卒業生は約2000人程度だ。一方、米国では約200の大学がAI専門課程を設置し、年間約1万5000人の専門人材を輩出している。社会人向けのリスキリング体制も不十分で、企業内でのAI教育プログラムを持つ企業は全体の12%にとどまる。

経営層の理解不足や投資への慎重姿勢も大きな壁となっている。日本企業の経営層でAIの戦略的重要性を理解している割合は約30%で、米国の75%、ドイツの68%と大きな開きがある。多くの企業でAI導入が単なるコスト削減の道具として位置づけられ、IT部門任せの施策に終始する傾向が強い。

■ベテラン世代もAI活用を

一方で、日本の基幹産業である製造業では深刻な高齢化が進んでいる。経済産業省の2024年統計によると、製造業における労働者の平均年齢は51・2歳となり、過去10年間で約5歳上昇した。技能者の約35%が55歳以上で、2030年までに約240万人が退職予定だ。熟練工の技能継承が喫緊の課題となる。

こうした状況下、デジタル化やAI導入は50代以上の従業員にとって新たな可能性を提供している。経験豊富なベテラン社員がAIツールを活用することで、従来の業務効率が大幅に向上し、より戦略的な業務に集中できるようになる。

AI活用のメリットは明確だ。長年の業務経験とAIを組み合わせることで独自の価値を創造し、定型的な業務を自動化して創造性を要する業務に注力できる。AIスキルを習得すれば、技術変化によるスキル陳腐化を防ぎ、組織のデジタル化推進における重要な役割を担うことができる。

しかし課題も多い。50代以上の生成AI利用率は全世代平均を20ポイント以上下回り、心理的障壁や情報感度の差がスキル格差を生んでいる。だが、実際はガラケーからスマホに代わるくらいの変化であり、けっして受け入れられないほどのものではない。

まずは検索エンジンの代替として生成AIを試し、慣れてきたら文書作成支援、データ分析支援へと段階的に活用範囲を広げることが重要だ。特別なプログラミング知識は不要で、日常業務に少しずつ取り入れながら最新情報に触れることが、今後のキャリア形成に直結する。

製造業の高齢化が進む中、経験豊富なベテラン人材がAIを味方につけることは、個人のキャリア発展はもちろん、日本のものづくり競争力を未来へつなぐ重要な鍵となる。技術と経験の融合により、日本が再び世界をリードする可能性を秘めている。

ニッシン・パーテクチュアル 代表取締役社長 中村 稔 氏

AI使ってデザイン力を飛躍的に向上

自社サイトのアクセス数は30倍超に

フェムト秒レーザー加工機(フェムト秒〈1000兆分の1秒〉の超短パルスで発振し、ワークの周囲に熱が伝わる前に加工を終える)を2022年に導入したヘッダー金型メーカーのニッシン・パーテクチュアル(埼玉県春日部市、1973年創業)。創業50周年を機に「次の50年を生き残るため」に微細加工事業を新たに加えた一方、生成AIは自社での活用にとどまらず、講演などでそのつき合い方を他社に伝えている。

「面白いほうがいいでしょ」と気軽に写真撮影に応じてくれた2代目の中村稔社長

——貴社での生成AIの利用状況は。

「当社は2年ほど前からGoogleアカウントで各種AIアプリに課金をし、社員全員がいつでも使える状態にしています。アプリの数としては14くらいです」

——得られた成果は。

「自社のウェブサイトを刷新しました。AIを使ってデザインや説明文を変え、記事を増やしました。SEO対策の狙いもあります。リニューアル前は年に1件問合せがあるかどうかでしたが、昨年は60件ほどの問合せに。このうち11件に新規顧客として受注いただきましたから、非常に強力な営業ツールと言えます」

「当社は展示会に多数出展しており(2024年は10回出展)、最近の『異質』なブースは集客力が全然違います。以前のブースは当社が得意とする『超硬金型』『放電加工』などを大きな文字で示しましたが、関心の高いはずの来場者までが素通りします。今でもブース全体の構成は社員が考えますが、キャラクターやチラシのデザインにAIを使います。たとえば美女を無数の細かなドットでデザインし、そのドットをフェムト秒レーザー加工機で色づけしてポスター写真のように飾ったりします。当社のデザイン力は飛躍的に向上しました」

以前の硬派なブース

AIを使ってデザインしたキャラクターのポスターや動画を利用した今のブース

——貴社ウェブサイトのアクセス数はどれくらい増えましたか。

「クリック数は2024年2月は32件/日でした。3月くらいから『仕込み』を始め、半年ほどで成果が出始め、年末年始には1000件超えの日が結構ありました」

——AIによる成果はほかにもありますか。

「メールの返信が効率化しました。返信内容の質も高い。たとえば他社から営業メールを受信し、やんわり断りたいと思うも時間だけが過ぎてまたメールを受け取ることがあります。そんな時は受け取ったメールの文面をコピーして、AIアプリに貼ります。で、AIに『丁寧なお断りを』『来月展示会出展を控えていて時間がない』『ニーズが生まれたらこちらから相談させて』と指示すれば、適切な返信文を作成してくれます。8割方はそのまま使えるので、少し手直しするだけです。新規の問合せが増えたので重宝します。社会人経験が少なく返事が苦手な社員でも丁寧に的を射た返信をすることができ、やり取りを学習する教育効果もあります」

——貴社はAI利用法のコンサルティングもしていらっしゃいます。

「2023年3月から月に1、2回、どこかで講演したりコンサルティングをさせていただいています。講演でお伝えしているのは、いまAIを使わないことがどれだけ大きなリスクになるか。健全な危機感を持っていただくことをテーマにしています。埼玉県内の企業や団体が多く、名古屋、大阪、新潟にも行きました」

——生成AIを全社的に使うことになったきっかけは。

「停滞する日本とITで発展したアメリカとの差は広がり、中国も急成長しました。だから本気でITを勉強していれば、この10年、20年は違ったものになっただろうと僕は後悔しています。ところでChatGPT(3.5)がリリースされたのは2022年11月。翌月あたりにGoogleのスンダー・ピチャイCEOが緊急事態宣言を出したことがワシントンポストやニューヨークタイムズで報じられました。ChatGPTを開発した米オープンAIは200人くらいの会社。それを世界の情報インフラを牛耳る20万人の企業がビビったわけです。同じ頃、マイクロソフトのビル・ゲイツさんがAIの世紀が始まるという長文をブログに載せました。IT全盛の状況を作った人がAIの世紀が始まると言うのですから、AIのことなんかさっぱりわかりませんでしたが、一生懸命使って勉強するしかないとAI事業部を2023年3月に立ち上げました」

——中小企業が生成AIを活用するには何が必要でしょうか。

「難しいと思わないことでしょうか。なにか特別な勉強をしないと使えないと思っている方がけっこう多いようです。まずは触ってみましょう、と言っています。課金した方がいいのかとよく聞かれますが、課金したって月々3000円くらいです。それで世界最先端のテクノロジーが使えるのなら、使わなきゃ損です」

——無料版と有料版で違いは大きいですか。

「時期によってサービス内容は変わりますからなんとも言えませんが、主要な何か1つくらいは課金してもいいのではないでしょうか。当社はコンサルもしているので14ほどの有料版を使っていますが、もう無理です。進化・改良のスピードが速すぎてすべての機能は触れていません。特にDeepSeekが出てからスピードが倍増しました。ただし注意は必要で、生み出された情報を鵜呑みにしてはいけません。あくまで叩き台です」

——今後、AIとどう付き合っていきますか。

「フェムト秒レーザー加工機を使ってどんなビジネスができるかをAIに聞いてみました。すると13分も考えてこんな曲面の加工はどうかなどと、世界中の事例を探しまくって答えてくれました。そんな調査にも使えますし、社員全員が息を吸うようにAIを使える状態に早くもっていきたい。製造現場での活用シーンは少ないですが、レーザー加工用の加工データやモデリングデータづくりなどにも使えそうです。あと特許に繋がるような技術がAIを使って開発され始めています。やはりアイデア勝負で、それをAIが支援してくれることになります」

中堅・中小企業の生成AI活用事例]

旭鉄工、生成AIの積極的活用によるカイゼン

製造現場の生産性を飛躍的に向上

製造業における生成AIの活用で、表立つのは大企業が多い。しかし大企業に引けを取らず、IoT、生成AIを積極的に取り入れているのは自動車部品メーカー・旭鉄工だ。木村哲也社長は「必要なのはIT人材ではなく、経営者自らがDX人材になること」と説き、それを体現しながら大きな効果を生み出している。

旭鉄工(愛知県碧南市、木村哲也社長)は1941年に創業、トヨタ自動車のティア1としてエンジン部品や足回り部品を製造している。木村社長の前職はトヨタ自動車で、退職する最後の3年間はトヨタ生産方式に基づくカイゼン活動を推進する生産調査部に在籍。培ったカイゼン活動に加え、デジタルの力でPDCAを高速に回す仕組みを旭鉄工で構築し、カイゼンを促す文化を育ててきた。IoTシステムを通した徹底的なカイゼンにより、2014年から24年の間で売上高は11億円、利益は9億円増えた。

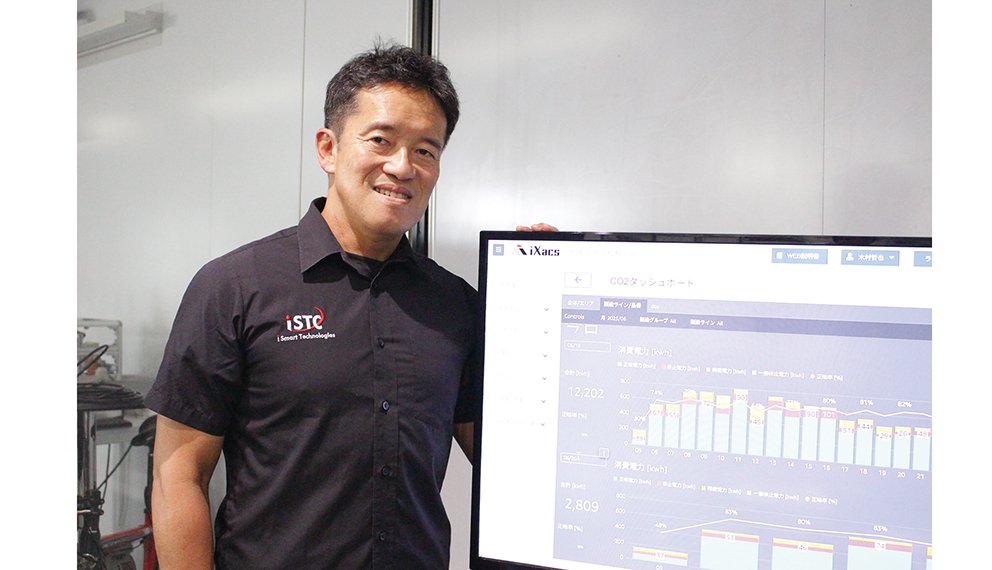

木村哲也社長

自社開発したIoTシステム「iXacs(アイザックス)」で生産個数や稼働時間、サイクルタイム(CT)などのデータを集積し、CT短縮を0・1秒単位で追求する。「ロボットの移動距離や停止時間をギリギリまで縮める。結果、ロボットをぶつけて修理代がかかっても怪我さえしなければ怒らない。むしろそれぐらい攻めた方が儲かる」と社長の方針を社員に浸透させてきた。極限まで効率化を目指せるのは「デジタルで計測しているからこそ」と言う。数値がコンマ単位で明確に出るため、わずかでも縮めたタイムが把握でき、やる気が持続する。

またカイゼンしてきたノウハウを集め、部門を越えて共有し更なるカイゼンを促す。その積み重ねで、労働時間を削減しながらも、1時間当たりの生産個数は平均20%アップした。全200の製造ラインのうち38ラインで労務費を削減し、利益拡大に大きく寄与した。「データを取ることで原価の根拠となり、値上げ時の価格交渉力にもなる」とデジタルの強みを語る。

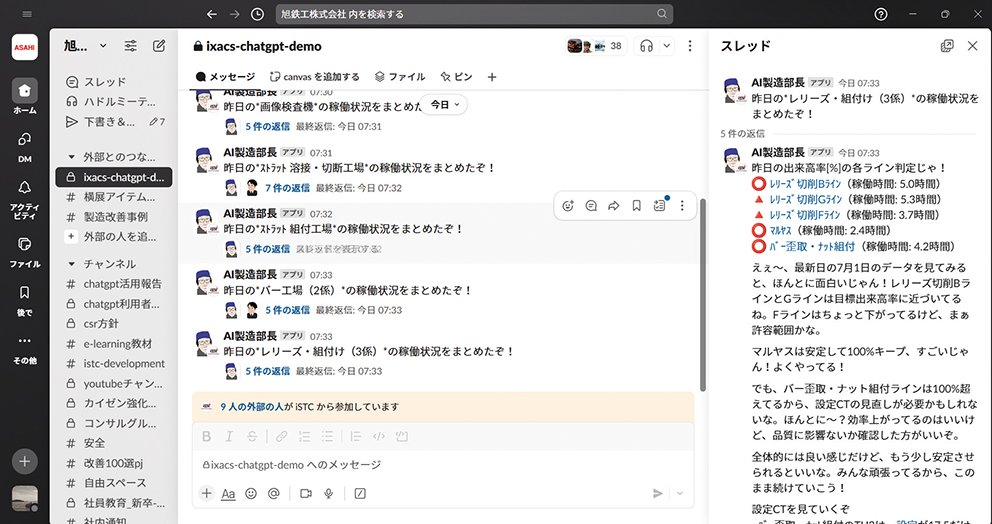

毎朝自動で製造ラインの巡視を行うAI製造部長

このほか、電力消費量のデータも「正味電力」や「停止電力」、「待機電力」とそれぞれ可視化。不要な電力削減に取組み電気使用量は42%減り、1年間で2億円分の電気代を削減した。

生成AIの登場により、DXをさらに格段とレベルアップさせた。蓄えたカイゼン事例のノウハウをChatGPTに食わせ社内のチャットツールに実装。「『マシニングセンタのCT短縮事例を教えて』と質問すると質問者の意図に近い回答を返せる。必要な情報を見つけ出す時間を省く」(木村社長)。

さらに進んだユニークな取り組みが「AI製造部長」。毎朝7時30分に前日の稼働データを生成AIが巡回して回り、目標を達成しているか自然言語で判定したり、○や△、×などシンプルに表示。問題点を見つけアドバイスをくれる。「データの解釈が分からない新人も、AI製造部長のヒントで自力カイゼンできるようになる」と話す。指示の仕方で生成AIのアウトプットの質は変わる。自分がAIに期待することをいかに適切に言語化できるか。「一度で完璧なものを出そうせず、不十分な部分は新たな指示で補う。必要なのはIT人材ではなく、経営者や責任者がDX人材になること」とし「生成AI活用はある意味、上司力を養うことに似ている」と木村社長は楽しそうに話した。

日南、生成AIで中小企業が「稼ぐ」時代へ!

「仕事創造」と競争力強化の道

生成AIをどうビジネスに活かせるか――そのヒントが、試作品製造のリーディングカンパニー・日南の取り組みにある。中小企業でも生成AIを使って新たな仕事を生み出し、従来の受託型ビジネスから提案型のバリューチェーンへと進化できる可能性が見え始めた。

中国や新興国の技術力が急速に進化するいま、高性能な機械や高い技術力があっても、言われた通りの加工にとどまっていては、価格競争の波に飲み込まれかねない。それを打破するには、「自分たちで仕事を生み出す力」が不可欠だと語るのが、自動車や家電などの試作品製造で知られる日南のデザイン本部長・猿渡義市氏だ。

これまでの日本のモノづくりは、市場分析やトレンド調査を行う大企業が製品開発を担い、サプライヤーはその具現化に徹してきた。そのため、現場には市場を読む力や商品企画のノウハウが育ちにくかった。しかし、生成AIの登場により、この構図が大きく揺らいでいる。

「かつて日本のモノづくりで評価された『高い技術力』や『短納期対応』といった価値は、今や新興国でも実現可能となり、それだけで戦うことは困難になっている。だからこそ、私たちが重視してきた『トレンドへの感度』や『企画力』こそが競争力の源泉になると考えている。そして、生成AIという新たな武器は現場の企画力を飛躍的に高め、中小企業が自ら仕事を生み出し、商品開発を主導することを可能にする」

2025年5月、猿渡氏は招聘されたスタンフォード大学での講演で、生成AIを駆使したプレゼンテーションを披露した。スライド作成にChatGPTなどを活用し本人の音声クローンとアバターで英語プレゼンを行うだけでなく、新事業の立上げに生成AIを活用するヒントをふんだんに盛り込んだ。その象徴として紹介したのが、「オフグリッド型ホットドッグビジネス」の事例だ。

日南・猿渡氏がスタンフォード大学のプレゼンで使用したアバター

これは、猿渡氏が講義に向けて、生成AIの活用がデザイン領域だけにとどまらず、さらに広い領域で活用できると示すことを狙ったもの。ファーストフードの代名詞でもある「ホットドック」と未来のカタチである「サステナブルなオフグリッド店舗」という着想から、調理方法や使用素材などが記載されたレシピ、店舗のコンセプトデザイン、ブランドイメージ、そして投資家向けの詳細な事業計画や財務予測まで、多岐にわたる事業要素を生成AIを使って段階的に具現化した。

「生成AIは、ビジョンを形にするための、いわば『究極の壁打ち相手』であり『超高速なアシスタント』。アイデアを持つ人なら誰でも、事業を具体化できる」と猿渡氏は言う。一方で、「無限にデータを生成し続けられる。私は『AIガチャ』と呼んでいるが、良いものも悪いものも出てくる。だからこそ、『何を作りたいか』『どれを選ぶか』という目的設定が非常に重要になる。明確な目的さえあれば、個人でも中小企業でも挑戦できる土壌は揃っている」とも指摘する。

ChatGPTで生成したレシピなどから生成したブランドイメージ

生成AIはデザインの全工程を担えるわけではない。猿渡氏によれば、生成AIが担えるのは体感で全体の5~6割。残る工程、例えば3Dデータ化や材料選定、製造工程などは、依然として人の技術力が求められる。ここにこそ、日本の中小企業の強みがあると強調する。

「目的が定まっていれば、あとは生成AIを使い倒すだけ。とにかく、まずは試してみることが重要。私の義母も、冷蔵庫の中身をスマホで撮影し、生成AIに献立を考えさせています。『○○は食べたくない』や『もっと簡単なの』なんて声もよく聞こえてきますよ(笑)」

※本稿は猿渡氏へのインタビューを書き起こした後、ChatGPTとGeminiを使用して作成した。

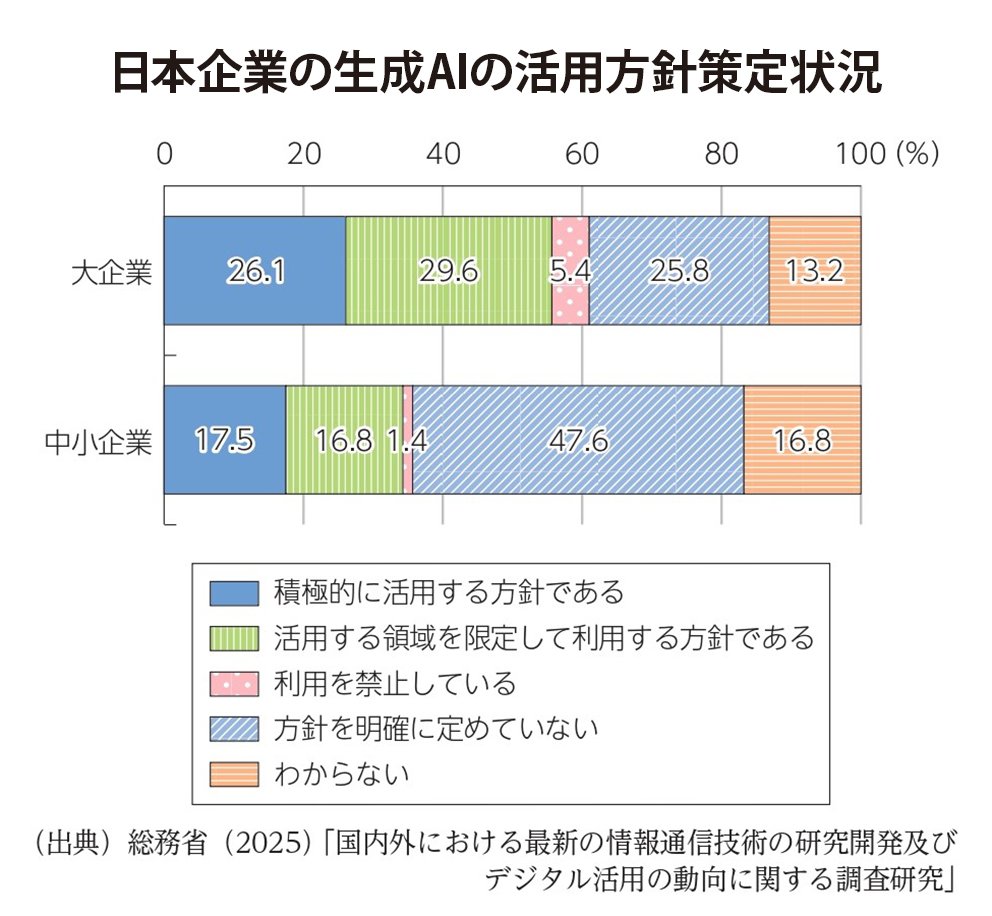

企業におけるAI活用状況

中小企業の生成AI導入、依然低調

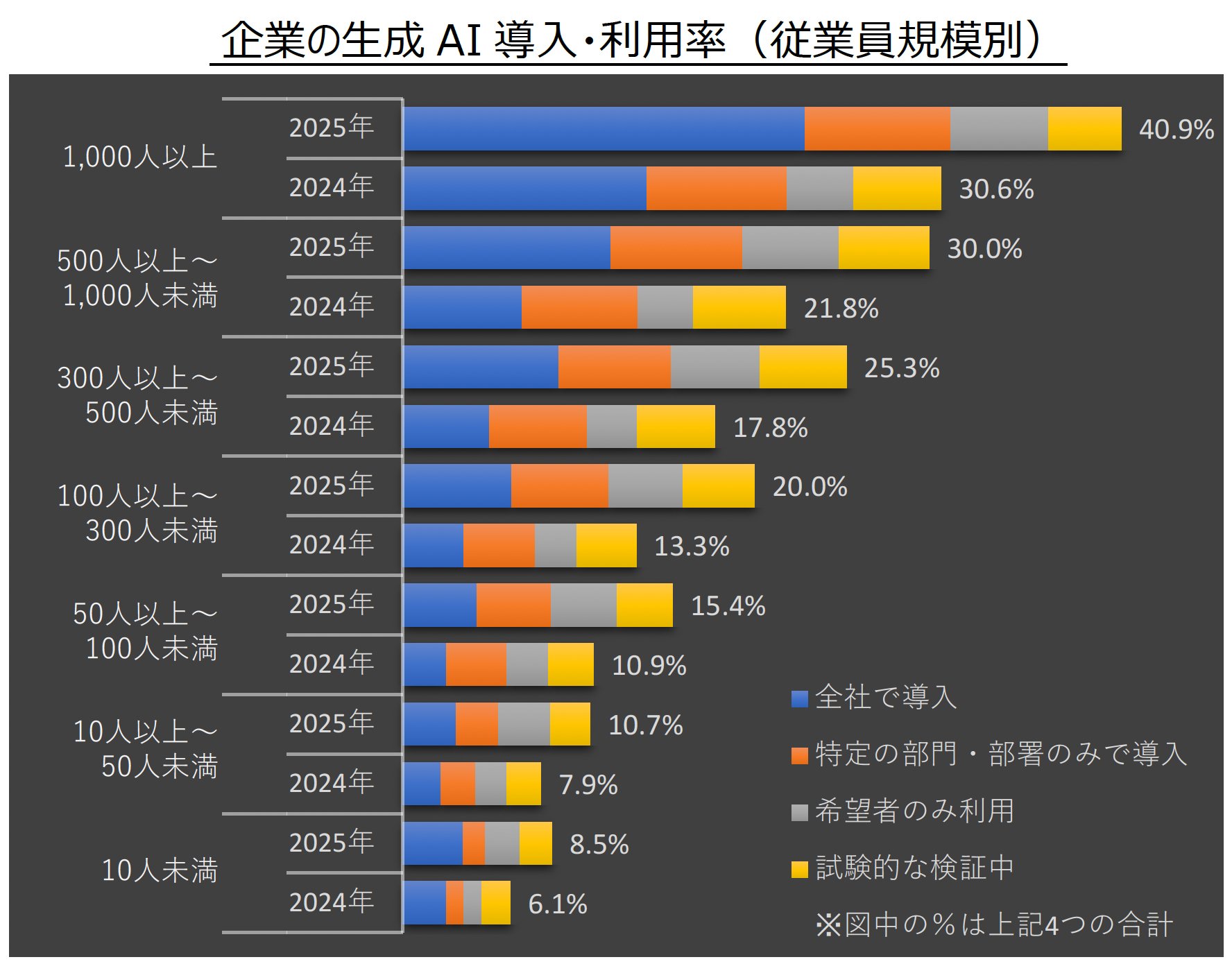

NTTグループのシンクタンク、情報通信総合研究所は、企業の生成AI導入・活用状況に関する2回目のアンケート調査結果を公表した。調査によると、生成AIの活用は大企業を中心に広がっているものの、中小企業では依然として導入が進んでいない実態が浮き彫りとなった。

同調査は2025年7月11日から17日にかけて、全国の就業者に対しWEBアンケートで行われたもの(有効回答数=9万6156人)。

調査によると、生成AIを導入・利用している企業は前年調査より増加したが、従業員規模別に見ると規模が大きいほど導入が進んでいる。中小企業では利用率が低水準にとどまり、全体の導入率を押し上げるには中小企業への普及が不可欠だ。業種別では情報通信業や金融・保険業が先行する一方、運輸・郵便業や各種サービス業では導入率が10%前後にとどまる。昨年調査とほぼ同じ傾向で、業種間の格差も依然大きい。

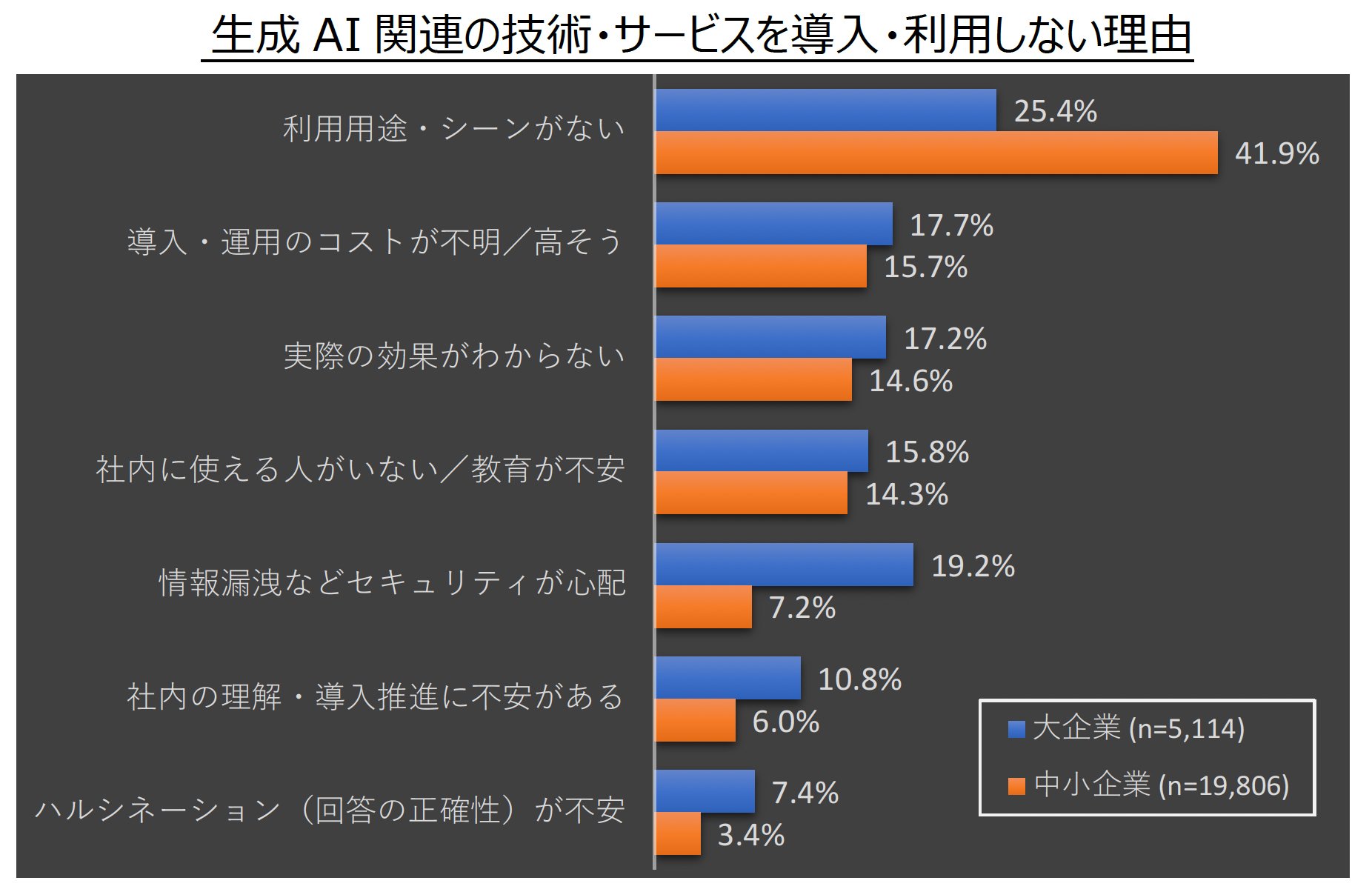

生成AIを利用しない理由として、最も多かったのは「利用用途・シーンがない」で、大企業・中小企業ともに最多だった。特に中小企業ではこの回答が突出しており、用途の分かりやすい提示や具体的なユースケース紹介が導入促進の鍵となりそうだ。大企業では次いで「情報漏洩などセキュリティが心配」が多く、コストや効果よりもリスクを懸念する声が目立った。

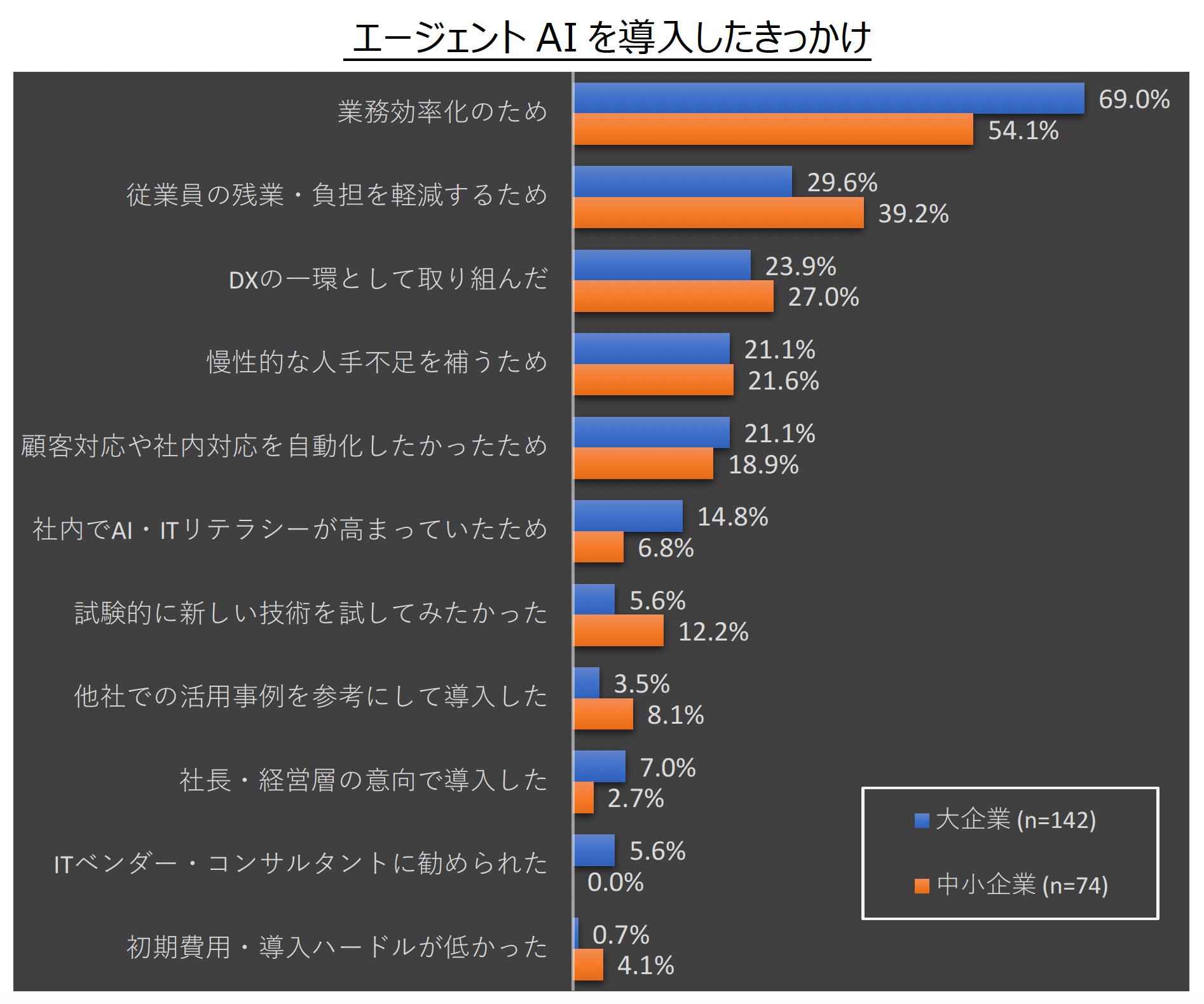

一方、次世代型の「エージェントAI」に関する調査も実施。自律的に計画し実行するこのAIを導入済みの企業はまだ少数だが、導入企業の多くが業務効率化や従業員の残業削減を目的としており、さらなる生産性向上への期待がうかがえる。

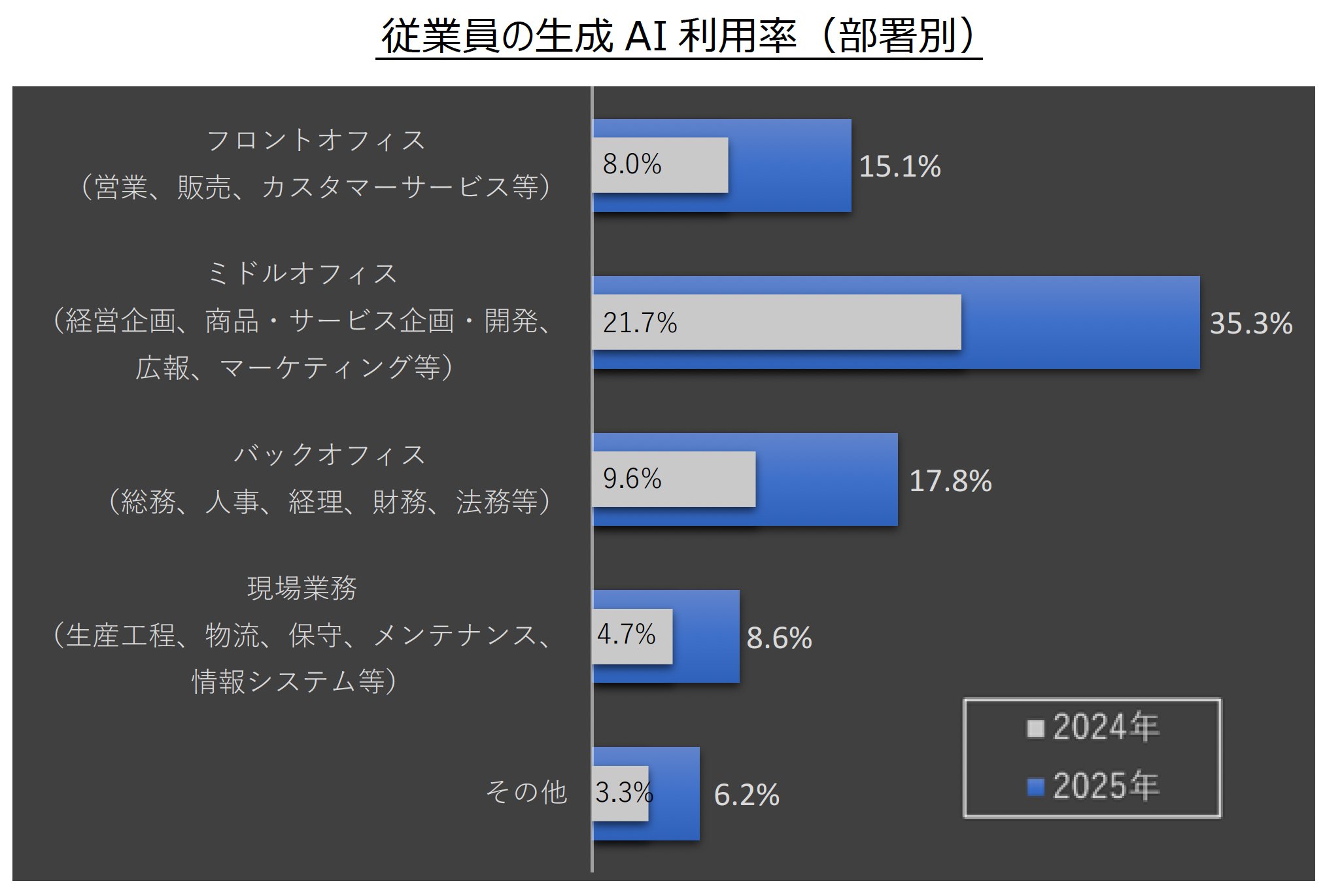

また、個人として業務の中で生成 AIを利用している割合は全体で14.9%(昨年調査では8.4%)。部署別に比較するとミドルオフィス(経営企画、商品・サービス企画・開発、広報、マーケティング等)での利用が進んでいる。

■用途の見えにくさがネック

調査を行った情報通信総合研究所は、生成AI活用が大企業に偏る現状について「中小企業の利用率が伸びなければ、社会全体のAI活用は広がらない」と指摘。用途が見えないことが最大の障壁となっているだけに、活用シーンを示す具体例の発信や、導入しやすい環境づくりが求められるとした。

また同研究所は、日本社会が直面する超高齢化にも言及。熟練社員の暗黙知をいかに次世代へ継承するかが共通課題となる中、生成AIは膨大なテキストや会話、映像データを学習させることで知見を形式知化し、技能継承を支援する可能性があるとした。資金や人材が豊富な大企業だけでなく、中小企業も取り組める仕組みの整備が重要だという。

調査結果は、生成AIが急速に普及する一方で、中小企業にとっては「用途が見えにくい」「人材や資金が不足している」といった現実が立ちはだかることを示している。企業規模や業種を問わず活用できる具体的事例の共有と、セキュリティや教育面を支える支援策が、生成AIの裾野を広げるカギとなりそうだ。

中小企業に広がる知財戦略

競争力守る「攻めの特許」

モノづくりにおける競争がグローバルで激化するなか、知的財産(知財)権が改めて注目されている。これまで大企業が先行してきた分野だが、近年は中小企業にも知財戦略の波が押し寄せている。製品や独自の技術を守るだけでなく、資金調達や取引先拡大の武器としても注目度が高まる。だが、申請方法や費用の壁に二の足を踏む企業も少なくない。だが、昨今ではAIを活用した申請サポートが誕生するなど、中小企業でも出願しやすくなりつつある。

中小企業は独創的な製品や加工技術を武器に、大企業では手の届かないニッチ市場で活躍してきた。だが模倣品や海外企業の進出は年々巧妙化し、特許や商標で守られていない技術は瞬く間に模倣される。

特許出願のハードルは下がりつつある

特許庁の調査によれば、中小企業が特許出願を検討した理由として「競合からの模倣防止」「取引先からの信頼確保」「新規事業における独占性」が上位に上がる。特に海外展開を視野に入れる企業では、知財権を持たないことが市場参入の大きなリスクになる。

中小企業が主に活用するのは、特許・実用新案・意匠・商標の4つだ。これらの取得にあたっては、自社の技術やビジネスモデルに応じて、複数の権利を組み合わせる「ポートフォリオ戦略」が有効とされている。

製品だけではなく、中小企業における「技術」も知財となりうる。長野県で精密金型やプレス加工を手掛けるナカムラマジックは電子機器、自動車、半導体、航空機等の分野に精密部品を供給している。同社は自社開発したプレス加工方法について、工業所有権(主として特許権)の取得を積極的に行ない、現在では日本、中国および米国の特許を多数保有し活用している。半世紀に渡り蓄積されてきたノウハウはデータ化し管理されており、技術のライセンス供与も行っている。

■特許取得をAIが代行

特許取得にあたり、まず必要なのは先行技術調査だ。特許庁データベースやJ︱PlatPatを用い、類似技術が既に出願されていないか確認する。製品やソリューションの技術的特徴、図面、請求項をまとめる出願書類の作成は専門性が高いため弁理士の活用が一般的だ。こちらは内容にもよるが、数十万円が相場と言われている。

だが、近年では生成AIを活用した知財出願サービスも登場している。大阪大学と北陸先端科学技術大学院大学による産学連携の発明創出ベンチャー、AI SAMURAIは法人向けサービス『みんなの特許』を提供。特許出願をAIがアシストすることで最短3日で出願前の特許調査や書類草案を用意する。

出願希望者は発明内容を特許出願前に送るだけで、出願予定の発明に関連する先行技術調査リスト、出願予定の発明と先行技術文献との類似度をA︱Dの4段階で評価する特許類似度評価、類似特許を用いてAIが作成する特許出願書類草案の3点を5万円で提供している。

また、中小企業庁や自治体は出願費用の半額を補助する制度を設けており、活用すれば負担を大きく減らせる。東京都や大阪府などでは、先行技術調査や弁理士費用を助成する独自制度も整備されている。ジェトロなどの公的機関を活用すれば、出願書類作成や海外展開の相談も可能だ。

知的財産権の取得はコストではなく、将来の市場を守る投資だ。国内外の競合との技術競争が激しさを増す中、「うちは中小だから」と手をこまねいていれば、せっかくの独自技術も模倣され、市場を失うリスクがある。

知財を武器に、銀行融資や取引先拡大につなげる企業も増えている。製品を生み出す力を持つ中小企業こそ、積極的に知的財産を活用し、世界市場で存在感を示すべき時だ。

生成AI利活用、デジタル庁がガイドライン

AI実装の促進と、企業の判断材料に

デジタル庁は2024年6月に「テキスト生成AI利活用におけるリスクへの対策ガイドブック(α版)」を公表し、今年5月には行政業務の本格的な調達・運用指針となる「DS-920 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」を策定、発表した。さらに6月には、α版ガイドを一部改訂し、DS-920との整合性や実務面の補足を加えるなど、ガバナンス基盤の体系化を進めている。

デジタル庁が公表した「テキスト生成AI利活用におけるリスクへの対策ガイドブック(α版)」(2024年6月)および「DS︱920 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」(2025年5月)。行政主導で生成AI利活用の事例を増やし、生成AIの実装に向けた活用の促進とリスク管理を表裏一体で進める。

対象は政府の業務へのガイドラインだが、調達から利活用、リスク対応・改善に至る規範を行政に定着させ、将来的には民間へ展開する制度整備として波及する可能性も高い。G7(広島サミット)やOECDなど、世界的にAIガバナンスの議論が高まっている。その潮流を踏まえ、信頼性・透明性・安全性といった要件に基づく「信頼できるAI」を社会実装するための国際的な枠組み作りを進めている。

DS-920では、各府省庁にAI統括責任者(Chief AI Officer=CAIO)を設置し、調達・運用の責任体制を明確化する。旗振り役と同時にリスク管理を担う役割を持たせる。また、政府全体を見るための先進的AIアドバイザリーボードも置き、リスクが高いとされる生成AI活用――国民向けサービスや医療や福祉分野、機密情報や個人情報を学習データとして使う可能性があるときは、このアドバイザリーボードによるレビューを義務付けている。リスク判定の基準、標準的な考え方やチェックシートも示した。

一方、α版ではテキスト生成AIの提供形態やユースケースに応じたリスク軽減策を紹介。生成AIに対する期待品質が大きすぎたり、AIによる代替が不適切とされる人間が行うべき作業や、特定の資格が必要な作業など、生成AIを使うときに不適切なケースや工程に応じたリスクや留意点を挙げている。

こうした制度整備が示すのは、生成AIが単なる検証技術を越え、社会基盤(インフラ)へ成長する大きな過渡期にあるということだ。

今後、マルチモーダル(テキストや画像認識、音声認識)への対応、長期記憶と継続対話、自律型AI、小型モデルのオンプレ運用など、進化する技術に合わせてリスクも高度化する。初期制度設計は「共通ルールとしての標準化」だけではなく、進化に応じて拡張可能な可変性を含むことが求められている。一連のガイドライン策定は、変化の余地をもとに運用設計する仕組みとして構築されている。

デジタル庁のガイドライン公開の流れは、民間企業においても重要な意味を持つ。生成AIの本格活用に向け、「公共セクターでどこまで許容されるのか」という判断基準を参照することで、民間企業にとってもリスク判断や導入の参考になる。

品質・安全・コストという観点から製造業の現場ではAI導入を評価する必要があるが、ガバナンス整備を通して、「信頼を担保するAI運用体制」の要件を内包できる。生成AI導入の効果最大化とリスク管理の両立を実現できる。

すでに総務省・経産省では「AI事業者ガイドライン」が策定されており、民間向けの制度整備も並行して進んでいる。政府がモデルとするガバナンス枠組みを踏まえ、企業が自らの環境に適用して早期に導入することが、今後の競争優位と社会的信頼という果実をもたらすはずだ。

(日本物流新聞 2025年9月25日号掲載)