ギガキャスト、フェムト秒レーザーは普及するか

- 投稿日時

- 2025/03/17 10:09

- 更新日時

- 2025/05/02 14:30

新たな加工技術の動向を探る

米国の通商政策にともなう視界不良の中、慌ただしくスタートを切った2025年のものづくり産業。足元の設備投資は自動車を中心に勢いを欠くが、日本の製造現場はこれまでも幾度も逆境を跳ね返し競争力を維持してきた。市場の端境期における浮揚の芽はいつの時代も、新技術・新素材による技術的ブレイクスルーや新市場の攻略にある。

「数字以上に厳しかった…」との声が年初の取材で漏れ聞こえた。(一社)日本工作機械工業会が発表した2024年暦年の工作機械の受注は、2年連続減少で前年比0.1%減の1兆4851億円だった。決して低い水準ではないものの、物価上昇や為替の影響からか工作機械業界が体感する景気は金額以上に良くない。市場は今年の後半にかけやや上向くとの見方が多く、日工会も25年の工作機械受注総額を1兆6000億円と見通している。ただ米国・トランプ大統領の“関税砲”の向かう先がまだ完全には見通せず、設備投資はまだ様子見の段階を抜け出せていない。

EVの失速も視界不良に輪をかけた。足元で好調なハイブリッド車の生産は基本的には既存の設備で事足りてしまい、EVがどっちつかずの状況では生産財のけん引役である自動車の設備投資が進まない。22、23年ごろによく聞かれた「EV需要が25年に爆発する」との予測も、現況に照らすと厳しいだろう。「今は治具メーカーが忙しくしている」とはティア1クラスの自動車部品メーカーの言だ。「我々が工作機械を更新せずに既存機や有休機を引っ張り出し、治具を更新して当座をしのいでいるから」と。

工作機械からは離れるが、一時は需要が絶頂にあったマテハン機器も高水準ではあるが受注が一時期より落ち着いている。自動倉庫など大型設備は物流施設の新設時に投資を行うことが多く、建設コストの増大で施設の建設遅れや見直しが頻発しているためだ。

物流施設のマテハン、各種工事を手がける清和ビジネスの物流システムチームリーダー兼副参与の塚本聡氏は「マテハン設備も計画の見直しや後ろ倒しが起きている。ニーズはあるが市場環境が悪い」と話す。外資系の自動倉庫メーカートップも同様の見解を示す。工事費の増大は物流施設だけでなく工場にも少なからず波及するだろう。国内の設備投資全体にじわり、影響が及ぶことも懸念される。

■ギガキャストも現実味

このように生産財、とりわけ工作機械業界の主力である自動車をめぐる先行きは不透明だ。ただ生産財メーカーは将来的な需要を先取りすべく粛々と技術開発を行っている。

ヤマザキマザックはJIMTOF2024で市販のEVの足回りをカットモデルで見せた。物にもよるがEV化で部品点数は従来比10分の1に減ることも

テスラが先鞭をつけたことで中国を中心に急速に広まったギガキャストは注目技術のひとつ。設備も金型も巨大で輸送を含めた導入ハードルが極めて高く、世界的なEV販売の失速もあり一過性のブームで終わるのでは、という声も多いが、ギガキャスト業界はここにきてかなり現実的な路線に舵を切ってきた。

一時は中国で型締力1万㌧を超える超大型ダイカストマシンで自動車のアンダーボディの一体成形を狙う動きがあったが、それより小型のマシンでアンダーボディを2、3分割して成形する流れにシフトしつつある。かねてネックとされてきたのは輸送や金型を運ぶクレーンで、この点がさほど問題にならなければ、ギガキャスト(あるいはメガキャスト)が国内でも一定の市民権を得るのではないかという見方もかなり現実味を増す。あとは既存の自動車生産工程を大きく崩してもなおそれを上回るコストや品質のメリットが出せるかで、争点は絞られ工法そのものの合理性や機械の真の実力が問われている。

仮にギガキャスト、ないしはメガキャストが国内外で採用されワークや金型、治具が大型化すれば、当然それを加工したり搬送する生産財の需要が生まれる。工作機械もこれほど巨大にも関わらず重切削が不要なワークは、これまでほぼ相手取ってこなかった。去るJIMTOF2024で、コマツNTCやヤマザキマザックがギガキャストで成形した大型ダイカスト部品の後加工に最適化した仕様の大型加工機を披露したのが象徴的に映る。工法の変革はこうした新たな需要を生む可能性もある。

ギガキャストに限らず、AMやフェムト秒レーザーなど比較的新たな技術の普及も期待される。「ほぼすべての材料を加工できる」とされるフェムト秒レーザーは国内ではまだごく一部の採用に留まるが、用途探索で“ハマる”市場が見いだせれば普及が加速するかもしれない。

【ギガキャスト最新動向】アンダーボディ一体成型に見切り

7000㌧クラス、3分割が主流に

自動車生産におけるゲームチェンジャーとして注目を集めるギガキャスト。当初は型締力6000~9000㌧クラスのギガキャスト機でアンダーボディの一部を製造するのが主流だったが、型締力1万㌧を超える機械が続々登場。ギガキャスト機のトップメーカー、中国LK社は型締力2万㌧超の製品まで発表した。

世界におけるギガキャスト技術・生産の中心地とも言える中国では、ギガキャスト機の大型化に伴いアンダーボディの一体成型を目指す取り組みが盛んに行われていたが、ここにきて再び風向きが変わりつつある。

LK社の7000㌧ギガキャスト機を導入した中国大手自動車メーカー幹部が語る。

「アンダーボディの一体成型は歪みが発生するなど、歩留まりが悪すぎる。また販売店からは『一体成型だと軽微な事故でも廃車にしなければならないので、顧客に敬遠される』といった意見も少なくない。7000㌧クラスのギガキャスト機でフロント、センター、アンダーの3分割構成で作るのが現実的な選択肢だ」

中国新興EVメーカーに導入されたLK社の型締力7000㌧のギガキャスト機

ギガキャストにおける最大のデメリットは鋳造後の寸法精度の低下。ワークサイズが大きくなればなるほど、反りや歪みが発生しやすくなる。それゆえ、コストメリットのあるはずの一体成型も、歩留まりが悪ければ大きなアルミの塊を無駄に作るだけの金喰い虫になってしまう。エポックメイキングな技術革新が無い限り、今後も1万㌧を超える大型鋳造品の一体成型は量産車製造におけるスタンダードにはなりそうもない。

前出の中国大手自動車メーカー幹部によると、「金型だけで1セット2億円は下らない。7000㌧クラスのギガキャスト機を導入して利潤を出すには最低でも10万台を販売しなければならない」そうだ。

(一社)日本自動車販売協会連合会によると、昨年、日本国内でいちばん売れた普通車はカローラで販売台数は約16万6956台。以下ヤリス16万6162台、シエンタ11万1090台、ノート10万1766台と続き、これ以降の車種は9万台にも届いていない。

日本国内市場とは比較にならないマーケットの中国自動車市場。だが、メーカーの乱立や過剰な製造設備により供給過多になっている現状、10万台を販売するのは簡単な話ではない。

■メーカー間の競争も激化

日本国内のギガキャスト動向を見てみよう。現在、ギガキャスト機を導入している完成車メーカーはトヨタ(UBEマシナリー製)とホンダ(スイス・Buhler社製)の2社。さらにダイカストメーカーのリョービ(UBEマシナリー製)が続く。いずれも型締力6000~9000㌧クラスのギガキャスト機でEV向けのアンダーボディをフロント、センター(バッテリーケース)、リアに分けた鋳造パーツの製作を進めている。

これに続きトヨタ系Tier1、ホンダ系Tier1の数社がギガキャスト機導入を目指している。自動車サプライチェーンの設備投資動向に詳しい商社関係者が話す。

「ホンダ系Tier1のA社はLK社のギガキャスト機の導入を視野に入れていたが、生産現場の中国製機械へのアレルギーを払しょくできず、UBEマシナリー製の導入にシフトチェンジしたと聞いている。LK社とUBEマシナリーの同クラスの機種なら、3割ほどLK社にコストメリットがあるが、海上輸送はチャーター便を手配しなければならないなど、輸送コストも馬鹿にならない。アフターサービスまで考えれば、国内メーカーに傾くのも致し方ない」

日本国内では、いちはやくギガキャスト機を上市したUBEマシナリー優位はしばらく続きそうだ。一方でライバルメーカーも虎視眈々と巻き返しを狙う。芝浦機械は昨年11月にギガキャストへの参入を表明。最大で型締力1万2000㌧の機械を開発できる計画で、この3月から実機の発売を開始し、年間10台の売り上げを目指すとしている。

またギガキャスト業界のトッププレイヤーであるLK社も、日本法人LKジャパンが兵庫県内に生産拠点の立ち上げを検討しているという。LKジャパン関係者が話す。

「日本の自動車メーカーはまず日本で生産技術を確立して、海外生産拠点に波及させていく。そのため日本国内市場の攻略は急務。またトランプ政権による関税問題もあり、中国だけではなく、日本からの機械製造・輸出も視野に入れていかなければならない」

これまで日本は道交法の問題や生産拠点の敷地面積の関係でギガキャストは普及しづらいと言われてきた。だが、すでに一部のメーカーではEVだけではなく、ハイブリッド車や内燃機関車にもギガキャスト導入を目指す動きも出始めており、今後も引き続き動向を注視していきたい。

「ほぼすべての材料を加工できる」フェムト秒レーザー

微細・脆性材加工で新事業狙う

フェムト秒レーザー加工機をご存知だろうか。その圧倒的な加工能力に記者は舌を巻いた。微細・脆性材加工に酸化被膜の付加、木や紙といった燃えやすい素材のくり抜きと切削や放電では難しい加工を素早くこなす。ガルバノスキャナーヘッドを用いて5軸制御も可能だ。マシンは高価だが、差別化を図る受託加工企業で採用が進んでいる。

昨秋、東京で開かれたJIMTOF2024で目を引いたのはフェムト秒レーザー加工機だった。フェムト秒(1000兆分の1秒)という超短パルスでレーザー発振し、ワークの周囲に熱が伝わる前に加工を終えてしまう。微細加工にもってこいのマシンだ。切断と貫通孔加工は苦手だが、半導体の材料であるシリコンやSiC(炭化ケイ素)、高純度アルミナなど脆性材の加工に向く。

同機で先行するGFマシニングソリューションズは切削では難しいダイヤモンド、ジルコニア、セラミックなどの加工を睨み、「切削や放電加工を前提とした研究開発には限界がある。フェムト秒レーザーは光を吸収する材料ならほぼ何でも対象になる」と訴える。レーザースポットの最小径は10ミクロン前後(グリーンレーザーで。近赤外線レーザーは約20ミクロン)。金型の切削加工で求められる1000分台は出ないが、100分の3㍉前後の形状精度は出せるという。1億円以上と一般的な加工機に比べると高価だが、「商談になると割と早い。非接触で衝撃のない加工が重宝されている」と手応えを話す。

ソディックも同展にフェムト秒レーザー加工機「LSP4040」を出品。後発メーカーとしてのウリは価格を抑えたうえでの柔軟性だ。「スポット径、波長などお客様の希望を聞いてからつくり始める。発振器も選べる。他社製ではオプション追加で高くつく」とアピールする。加工精度は表面粗さでRa0・5ミクロン。金型表面のテクスチャリング(微細な凹凸の付加)などの用途を想定する。ガルバノスキャナーヘッドを用いてストレート穴があけられる機種を開発中という。

仕様を柔軟に選べるソディックの「LSP4040」

■医療分野に照準

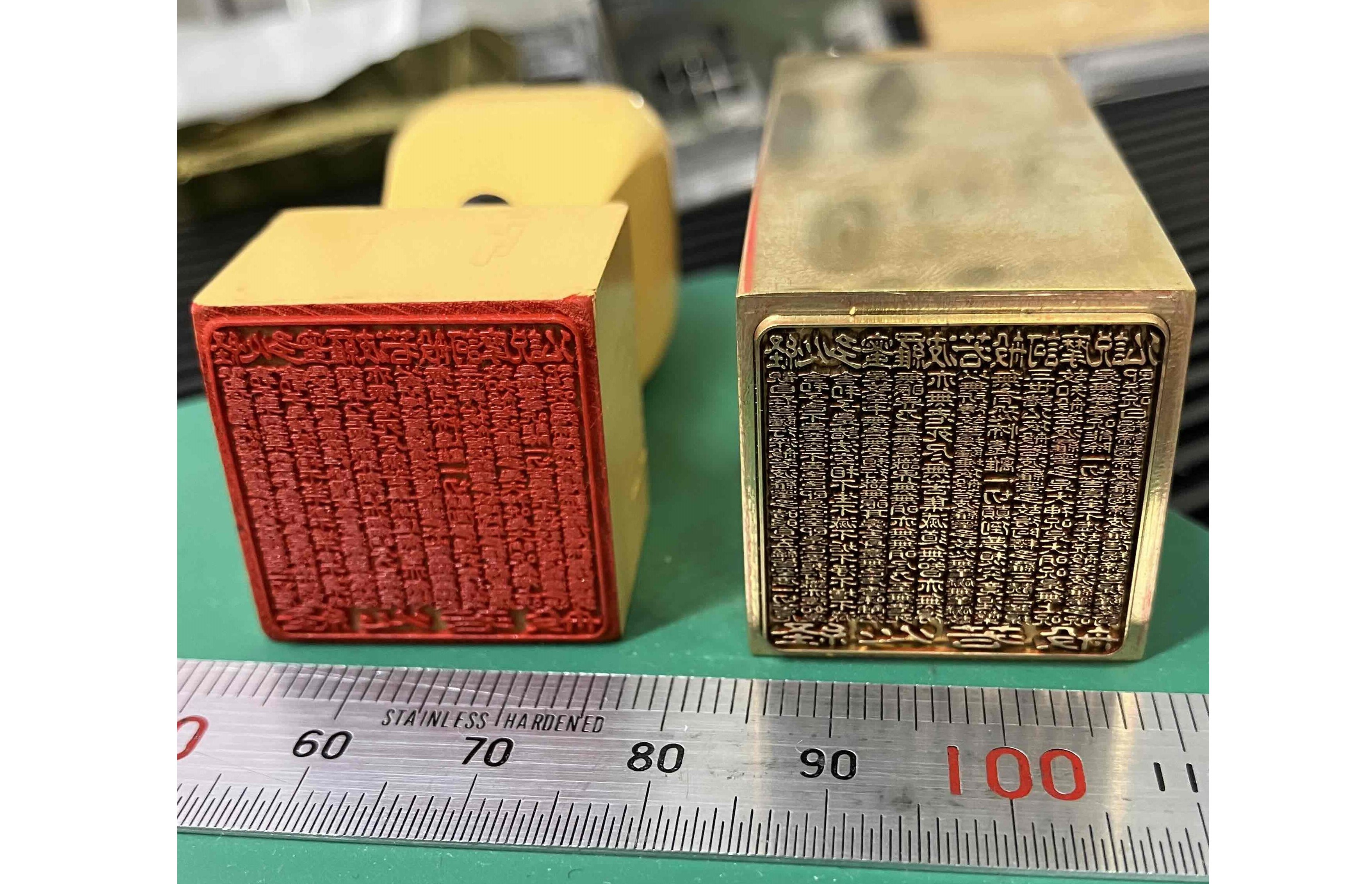

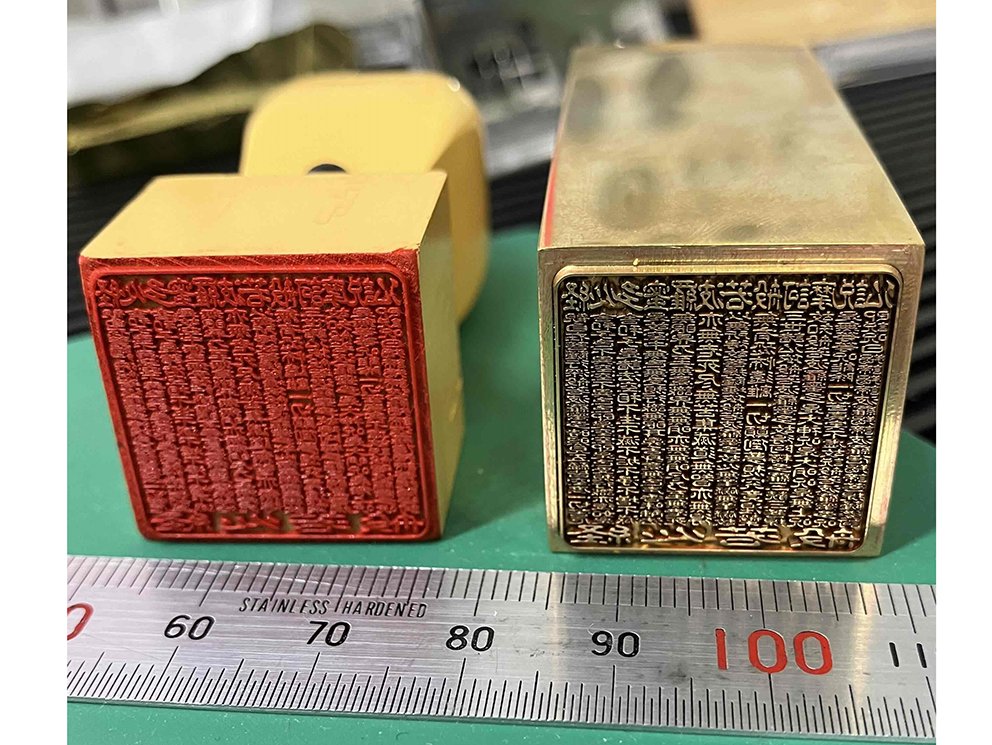

この卓越した加工能力に目をつける受託加工会社は少なくない。ヘッダー金型製造のニッシン・パーテクチュアル(埼玉県春日部市、社員24人)はGFマシニングソリューションズのフェムト秒レーザー加工機「LASER P400U」を2022年に導入。マシニングセンタ(MC)や旋盤、放電加工機をもつ同社は、それまでレーザー加工機とは無縁だった。フェムト秒の具体的な使い道があって購入を決めたわけではない。ただ、新規事業を模索していた同社の中村稔社長は「漠然と考えていた『新しいこと』とはこういう機械を使ったものだとピンとくるものがあった」と話す。試しに加工したのは2㌢角の木製の印鑑。漢字262文字がぎっしり刻み込まれている。適した加工条件を決めさえすればものの5分ほどでつくれたという。

ニッシン・パーテクチュアルが試作した2㌢角の印鑑。般若心経の262文字が刻まれている。

金属部品の受託加工を担う二九精密機械工業(京都市南区、社員283人)は切削加工に加え、8年ほど前からフェムト秒レーザー加工とピコ秒レーザー加工をウリに加えた。きっかけはそれまでほとんど無縁だった医療機器部品(ワイヤやパイプ)の仕事を受けるようになったからだ。フェムト秒は2016年の初導入に続き、24年に2台目を入れた。どちらも独BEEM製でガルバノスキャナーヘッド付き。稼働率は高く、医療・分析・半導体分野の仕事が3割ずつを占めるようになったという。

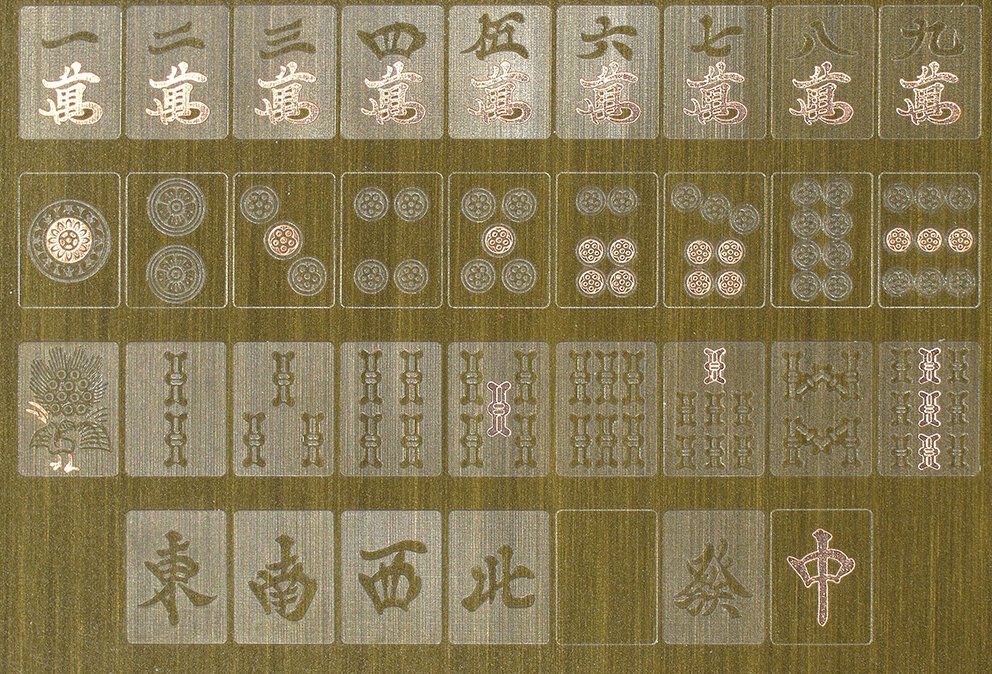

二九精密機械工業が試作した麻雀牌の13分の1のスケール。銅板表面のポリイミドを削った。【下=麻雀牌を拡大した写真】

カギを握る新素材の調理法

軽くて強いから。不純物を含まないから。成形性や離型性に優れているからなどの理由で、新たな素材を製造・生産現場で活用しようとする動きが続いている。機械加工ではアルミもインコネルも、型番の異なる「似て非なる」材質が日々研究され、市場に出ている。この流れも要注目だが、新素材という場合、製造業者の関心はおよそ炭素繊維複合材や、石英ガラスなどの硬質脆性材、あるいは日本の優位性が強調されるセルロースナノファイバーあたりに向けられそうだ。ひたひたと迫りくる素材革命がいずれモノづくりの在り方まで変えていくとの見方も少なくはない。

ニーズからは、まず「軽くて強い素材」が求められる。低燃費化が永遠テーマの自動車や航空機業界では垂涎の的だ。クルマでいえば鉄からアルミ、ハイテン鋼と「軽くて強い」素材の採用率がほぼ年々増えてきたが、2010年代には超軽量炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)をボディ全面に採用した欧州車が話題を呼びもした。

ただモノづくりの観点から見て炭素繊維強化プラスチック(CFRP・CFRTP)の動的部品への採用はまだ難しいようだ。まずデラミネーションと呼ぶ剥離が起きやすく歩留まりがよくない。ある木工機械メーカーの技術者は「複合繊維材と木材の加工は似ている。(歩留まりを向上させるには)繊維方向(木目の方向)を考慮した切削・切断加工のノウハウが要るだろう」とコメントした。それだけ加工に課題があるということだ。また熱硬化性のCFRPは成形性に難がある一方、可塑性樹脂を使うCFRTPは成形時間が短くて済むが、肝心の成形法が難しいとされ、いずれも一筋縄に行かない。

他方、純度の高い石英ガラスは、不純物を嫌う半導体業界などで引きも切らない。しかしここにも難点があり、脆弱性が加工を難しくする。また夢の新素材とされる木質バイオマス素材のセルロースナノファイバーは、鉄の5倍強度・同5分の1の軽さほかの多数のウリを持つものの、こちらは素材製造に難がある。多種の製造方法が試みられているものの、まだ素材づくりで安定性が問題視される(バラつきが多い)ようだ。

このように新素材の特長が明らかになっているとはいえ、いずれも加工上の課題があり、安定普及するには時間が要るようだ。

ただ、被加工物とともに加工側も素材素材はじめ技術が進化している。詳細は省くが脆弱材に対応する研削砥石、CFRPTに対応する欧州発のハイブリッド成形技術、金属3Dプリンターではマルチマテリアル構造の金属粉を材料にする動きがあるほか「普及に伴いネックである高価な金属粉が10分の1以下に下がる可能性」(大手金属メーカー)とも。

素材に関し付言すれば、身近な塩や砂糖が商品によって味も使い方も異なるように、微妙な違いを乗り越える取り組みも必要になる。レアメタルを巡る国家間の争奪戦も気になるところだ。

技術は一つ壁を越えると急進化する。電動車しかり、人工知能しかり。ゆえに新素材の動向は製造業者のビジネスで常に要チェックといえるだろう。

【追跡JIMTOF】ミネラルキャスティングのその後

RAMPF Group Japan Division Manager, Machine System 安永 昌史 氏

JIMTOF2024で話題の一つとなったミネラルキャスティング。会場では10近いメーカーがミネラルキャスティングを搭載した機種を出品し、そこに足を止め説明員からじっくりと話を聞く来場者も多くいた。開催から4カ月経った今、JIMTOF後の反響などをミネラルキャスティングメーカーのRAMPF Group Japan Division Managerの安永昌史氏に聞いた。

――JIMTOFの反響はいかがでしたか。

想像以上の反響でした。ミネラルキャスティング(MC)メーカー様の出展やMCを搭載した機械の出品が多く見られたので、MCを目当てに来場したと話される方も結構いました。

――会場の雰囲気は。

歯車研削盤関連が一番ホットでしたね。工作機械業界全体でみると小さい分野かもしれませんが、その分野の中でMCが一つ非常に大きなトピックであったことは事実だと思います。

――JIMTOF後の引き合い状況は。

具体的にお声かけいただいている案件はいくつか出てきています。JIMTOFで各社の動きを見て、もともと興味・関心をお持ちだった方々のギヤが数段上がった印象を受けています。

――JIMTOF以前には「ミネラルキャスティング元年」といった言葉も出されていました。

若干楽観的な見方かもしれませんが、JIMTOFがMCにとって大きな契機になったことは間違いないと思います。

■25年は安定供給の年

――内製化でないとコストメリットがないといった声もありました。

ご指摘の通り、鋳物と比べるとMCは若干割高であるのは事実です。一方で、MCには機械性能の向上という側面に加えて、後加工や組立て工程を省力化できるメリットもあります。中堅中小のメーカー様の中にはこうした工程に人手不足感を滲ませている方も多く、総合的に見て評価いただけていると思います。

また、大手メーカーのように一定規模以上の生産量が見込めれば、材料価格を交渉できたりすると思いますが、物量が確保できない中堅中小企業だと内製化は逆に割高になる可能性もあります。

――課題はありますか。

業界で長らく使われてきた鋳物に比べて、MCは全くの未知の存在です。会期中には、どういうふうに使ったらどういう効果があるのかといった具体的な質問も多くいただきました。歯車研削盤のように業界全体の課題感とMCの持つ特性が非常に調和している場合もありますが、特にマシニングは種類やラインナップ数も多く、設計開発の方達は未知の素材をどの機種のどの部分に使うのが適切か頭を悩まされている様子でした。この部分に対して、我々から明確な指標の提示や提案が十分できていないことは課題だと思います。

――今後の展開について。

昨年まではJIMTOFに向けてとにかく実績を作っていく段階でした。今年はコンスタントに安定して製造していかなければならないステージに移行しました。お客様が要望する製品をしっかりと納めていくことが、今我々が一番重視していることです。

(日本物流新聞2025年3月10日号掲載)