熱く進化する溶接・接合技術

- 投稿日時

- 2025/04/14 13:33

- 更新日時

- 2025/04/24 16:27

最旬トレンドと革新機器

昨年開かれた国際ウエルディングショーでは自動化、省人化に対応した旬な溶接ソリューションが多数披露された。高速・高能率溶接を可能にするファイバーレーザー溶接機を目的に足を運んだ来場者も多かったはずだ。目の前の課題解決に向けた展示が並ぶ一方で、WAAM(同ページにダイヘンインタビュー)など溶接に留まらない新接合や、新技術による次世代の展開と可能性を示した。深刻な人材不足や高齢化、世界的な自動車産業の変動など溶接業界を取り巻く環境の変化は著しい。ここでは、ニーズを捉え進化するホットな溶接技術の最前線を紹介する。また現場に欠かせない溶接ソリューションも取り上げる。

(一社)日本溶接協会(日溶協)によると、2019年から2023年の溶接技能者認定者数の年齢構成は21年までは41~45歳が最も多い年齢層であったが、23年には46~50歳に移行。高年齢化が進んでいる実態があらわれた結果となった。また23年における45歳以下の技能認定者数はすべて21年、19年を下回っており、若年化は見込めない。技術者の高年齢化により、今後省力化や負担軽減ニーズが切実になるのは間違いなく、技術伝承や若手への教育を担う人材の不足にも繋がり、悪循環に頭を悩ませる現場も多いだろう。

一方でこれまでにない動きも見られる。日溶協は今年より「AM(Additive Manufacturing)技術者」の育成と認証を本格開始。「国内では教育プログラムが整っておらず、客観的に品質を保証する仕組みも整備されていない」とし、金属材料の種類とその特徴、適用される加工技術を理解し、適切な工程管理を行う技術者の資格としている。研究・設計開発、生産技術、工場管理、品質保証などの実務者や責任者が対象で、溶接業界からも積層造形という新技術に力を入れて取り組む構えだ。

■教育と訓練の重要性

人材不足・高齢化が進む中で、技術の教育や伝承への重要性は増す。近年上市される機器やソリューションは脱技能化の傾向にあるが、まだ人間の手によってしかできない難易度の高い溶接は残るうえ、溶接は感覚的な部分が残る技能でもある。ARを用いた溶接訓練用シミュレーターも注目を集めているが実際の現場で導入したという声は多くない。

現場技術者の育成に本腰を入れて取り組む企業も存在する。薄板のステンレス溶接技術を軸に、電気温水器の貯湯タンクのOEMなどを手がける精和工業所(兵庫県伊丹市)は、60年かけて培った溶接データに加え、高い技能を持つ溶接技術者の育成のため、溶接教育や溶接検定を始めとした社内検定制度を設置。溶接検定・板金検定・組立検定を社内独自で実施し、福利厚生の一環として、検定の2級以上の合格者には技能手当を支給している。

検定試験は社員の運用で、試験問題や、実技で使用する治具まで手掛けるという。溶接技術の高度化を目指すことは企業にとって溶接品質の担保だけでなく、「目標が明確になることで社員にとってもモチベーションアップという効果も生まれた」(同社)と話す。外国人社員の採用も行っており、溶接検定では学科試験の英語版の作成や、新入社員へのベテラン外国人社員によるOJTの実施により、教育体制の拡充を図っている。

同社は業容の変化にも積極的に取り組んでいる。OEMの経験を活かし、自社ブランド製品を開発。培ってきた温水器の技術を用い、温かいビールを樽生で提供できる「業務用ホットビールサーバー」や、老舗だしメーカーの協力と共に開発したみそ汁やうどんだしを提供する「2液混合だしサーバー」など、独自のブランド開発力を、現場の確かな溶接技術が支えている。

山本金属製作所、IoTデバイスをFSW プロセスデータで品質保証

村上浩二課長(左)と荒木雅史主任。MULTI INTELLIGENCE i-stirを手に

山本金属製作所のホルダ型のセンシングデバイス「MULTI INTELLIGENCE(MI)」の 摩擦攪拌接合(FSW)用「i-stir」は、接合中のツールの温度や力をリアルタイムでモニタリングできる。元々、切削加工の見える化を行うMIを原点に開発が行われた。「i-stir」ではプローブやショルダーなど複数の温度を測定可能にしたほか、「電気抵抗歪みゲージを見てホルダの変形量を分析。力やネジリを分析できるようにした」(研究開発グループ村上浩二課長)とする。「ホルダの強度と歪みセンサーの精度はトレードオフの関係にあり、バランスに苦労した。またFSWは切削よりホルダの温度が高くなるので測定値がズレやすい問題もあった」(同荒木雅史主任)と開発の苦労を話す。

FSWを行う際、推力(押し付ける力)のみをモニタリング、または一定化させる制御を行っていることが多い。i-stirは温度のほか反力などを測定しており「材料が適切に流動するところまで加熱できているかが評価できるほか、反力を適切に管理すればプローブが折れるリスクを低減させ、ツールの長寿命化も出来る」(村上課長)とメリットを話す。

経験や勘に頼っているFSWを「見える化」することで最適接合条件選定の簡易化、品質の向上や工具寿命延伸などの効果があるが、究極的にはプロセスデータでの品質保証を目指す。「この温度、トルク、反力で加工すると、こういう品質になるというプロセスデータをつかって、このプロセスデータなら良品なので検査は簡素化し、逆に異常が出ていれば検査しなくてもNG品とわかる」(村上課長)とする。プロセスデータをロボットと連動させれば高いレベルの自動化・省人化が叶うというわけだ。

FSWは普及期の技術でありIoTデバイスを提案しやすいという。FSWを足掛かりにプロセスデータによる品質保証や、更なる自動化へと進化させようと意気込む。

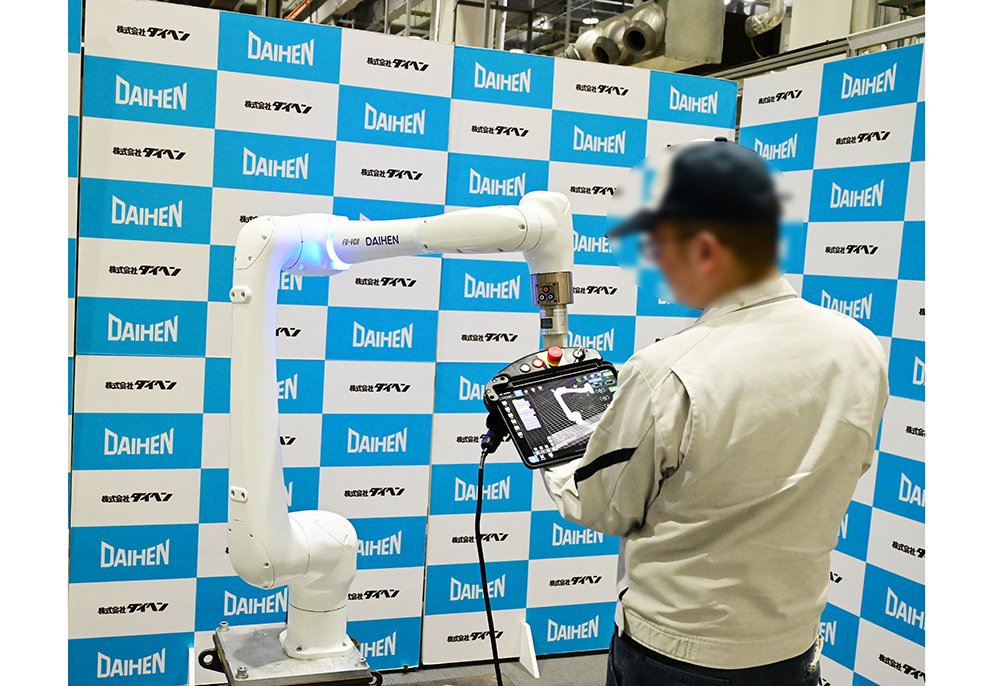

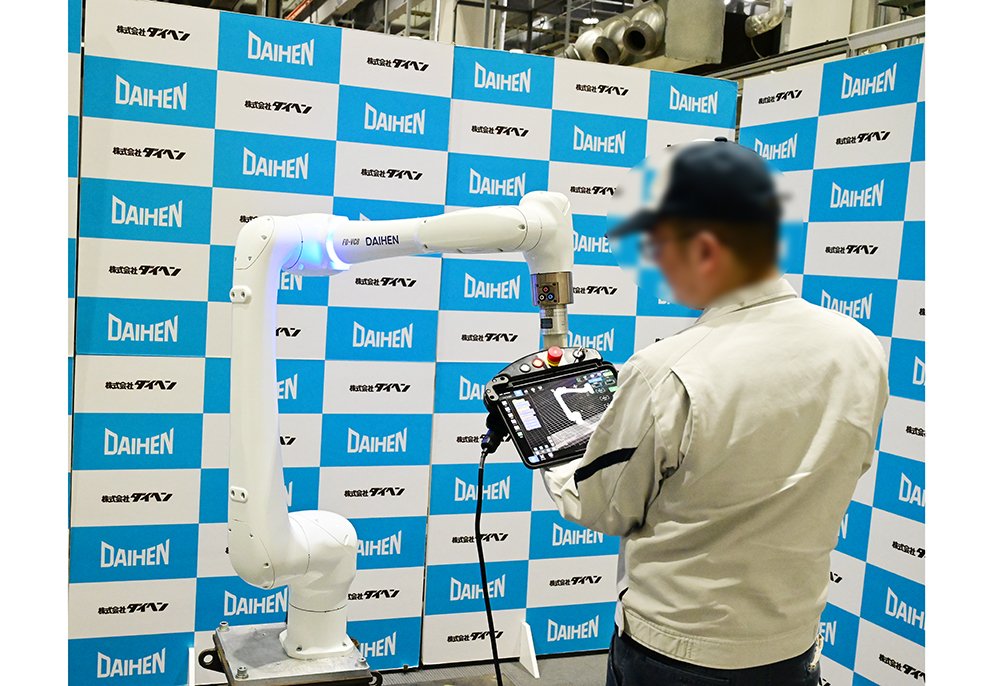

ダイヘン、ロングリーチの8㌔可搬協働ロボット

溶接からハンドリングに拡大

ダイヘンは5月1日、従来機の2倍の8㌔に可搬質量をアップし、クラス最大のリーチ長1550㍉を実現した協働ロボット「FD―VC8」を発売する。4軸以降にアルミニウムを含む新素材を採用することで軽量化と高剛性を両立した。またダイレクトティーチ、ティーチペンダントのほか新開発「タブレットTP」による直感的な操作感も特徴。「アーク溶接だけでなくハンドリングなどにも使える汎用協働ロボット」(廣田周吾技術部長)とし、販売の半分を溶接用途以外にしたい考え。

協働ロボット「FD-VC8」を「タブレットTP」で教示する

同社は2023年に4㌔可搬の協働ロボット「FD-VC4」を上市。主に溶接用途に使用されていたが、今回FD―VC8ではハンドリングなど多様な用途への展開を目指した。可搬質量8㌔とし、クラス最大のリーチ長や軌跡精度を、従来機よりコンパクト化したフットプリント(190㍉×246㍉)で実現した。別途エリアセンサと併用することで人がいない状況では従来の協働ロボットの2倍となる秒速2000㍉で動作することができる高速モードも初実装する。

ロボットの先端にボタンが標準装備されており、ダイレクトティーチを用いて手元操作のみでプログラムの作成が可能だ。「初年度の販売計画は300台だが、今後、倍、倍に増やしていきたい。また溶接用途とそれ以外を50%ずつにしていくのが理想だ」(拝野栄二企画部長代理)と意気込む。

■スマホ感覚の「タブレットTP」、教示も

AR技術を活用して直感的にロボット教示が可能な新開発「タブレットTP」にも対応する。アイコン操作を中心にスマートフォンの操作に似た、取扱説明書を見なくても直感的に扱えるのが特徴。「協働ロボットが使われる現場は多品種少量生産が多い。ロボットプログラムを作成すればすぐ生産に入りたい。ティーチペンダントと併用する必要があった操作ボックスをなくしてタブレットTPにある操作スイッチを押すと生産に入る」(廣田部長)とする。

タブレットTPはFD-VC8からの展開になるが既存協働ロボットのほか同社の産業ロボットにも適用範囲を広げる。

各社おすすめ製品の紹介

マイト工業、注目高まるファイバーレーザー溶接

軟鋼・ステンレス・アルミ等あらゆる材質に

ファイバーレーザー溶接で高品質に

深刻な溶接現場の人材不足で、ファイバーレーザー溶接機の需要が高まっている。マイト工業は溶接・切断・クリーニングが行え、省エネで高効率なファイバーレーザー溶接機(=写真)を昨年から販売開始した。

「非常に引き合いが多く、ひっきりなしにデモの予約も入る」(中国営業所新原宏所長)と注目が集まっている。アーク溶接の約3~10倍の溶接速度で、TIG溶接などで求められる熟練技術がなくても設定を合わせれば、ゆがみが大幅軽減され薄板溶接が可能。くわえて溶接やけやスパッタが少なく、後処理などの作業に時間を取られない点も、技術者が不足しがちな作業現場の生産性向上に貢献する。

同社はレーザー発振器の光変換効率が42%と、通常の発振器に比べ装置消費電力が少なく、電気代を大幅にカット。昨今の電気代高騰のなかランニングコスト低減に寄与する。ウォブル機能搭載でビート幅を0~5㍉メートルの範囲で調整可能。溶接性、溶接品質を向上させた。

国内工場での迅速なアフターフォローもウリだ。発振器、制御装置などの部品交換・修理に対応できるなど、アフターサービスが充実している。

「今後ますますファイバーレーザー溶接機のニーズは高まる。国内メーカーとしてしっかり安全面も案内し、認知をあげていく」(新原所長)

育良精機、高安全性のファイバーレーザー溶接機

作業者の熟練度が無くても簡単・綺麗に溶接ができると話題のハンドトーチ型のファイバーレーザー溶接機。安価な中国製も出回る中、育良精機は安全性や省エネ性を重視した水冷式のポータブルファイバーレーザー溶接機をこのほど発売した。溶接可能板厚が最大6㍉のレーザー出力2000㍗の「ISK-FL2000W」と、同3㍉で出力1500㍗の「ISK-FL1500W」の2種類を用意し、手軽に高精度、高密度の溶接を実現する。

ファイバーレーザー溶接機に使用されるレーザー光は、高エネルギー密度の不可視光レーザーのため、取り扱い方法を間違えると失明や火傷の危険性がある。本製品はガス圧不足や電源不足、冷却水不足などの本体異常を監視するモニタリング機能や、溶接内部やトーチ内部が高温時、溶接母材との接触がない時などに、レーザー発振を停止するインターロック機能などを搭載。レーザー製品安全規格「IEC60825-1(JIS C6802)」の認証にも申請中だ。

アーク溶接などとは違い光を熱源としており、CO2レーザーやYAGレーザーに比べても光変換効率が30%と高い。瞬間的に高温域に達するため、他の方法よりも溶接速度が速く高効率な溶接が可能。ガス消費量も抑えられる。

ケミカル山本、バッテリー式ステンレス溶接焼け取り器

ケミカル山本はこのほど、業界初のバッテリー式ステンレス溶接焼け取り器「スーパーシャイナーBi(ビーアイ)」を上市。出力最大12㌂、業界初というバッテリー駆動型で、超小型・軽量と場所を選ばずに作業できる。持ち運べるケースが付いており、バッテリーは着脱式で2個付き。使用条件によるがフル充電から約20~40分の作業が可能。「当社の電源機の5種類をラインナップしているが、バッテリー式を追加し6種類となった。出力や用途によって、さらに幅広くお使いいただけるようになった」(常務執行役員 常吉紀久士技術本部長)

また、特許技術である「ウルトラ不動態化」は、ステンレス表層を改質する「金属表面改質処理技術」で、焼け取りと同時に不動態化ができる。このほか研磨やマーキングなどすべての機能を搭載。特殊波形を採用しており6価クロムの発生を完全防止する。「溶接焼けに限らず、さびや汚れ、シミなど万能に使える電源器」(同社)

デンヨー、リュック感覚で使える溶接機

工事現場など「移動しながら溶接したい」というニーズに応えるべく開発されたのが、デンヨーの背負い式バッテリ式溶接機「WELZACK(ウェルザック)」。女性が背負う姿の動画を小社インスタに上げたところ、600万回以上再生されるなど、国内外から大きな注目を集めている。

WELZACKは溶接機本体に背負い用のベルトがついており、リュック感覚で運用できるのが大きなポイント。本体重量は10㌔と、現実的に持ち運びが出来る重量。最大溶接電流は120アンペア。電源はHiKOKIの電動工具用18/36マルチボルトバッテリを3個使用。着脱も簡単に行える。充電したバッテリさえあれば、数の多い作業にも対応できる。

フコク、2分で高精度の開先面を作成

米RIDDGE社とパートナー契約を結ぶフコクのベストセラー製品が、パイプ開先加工機「ポータブルベベラーB―500」だ。

コンパクトなサイズで可搬性に優れ、直径12インチ、スケジュール40のパイプをセッティングからワンパス加工までわずか2分で行える。6つのチップが同時に作動するので、炎や火花を出さずに安全に加工できる。

加工は本体に取り付けたハンドル部分を回転させながら行うが、その際、加工に適切な回転スピードを知らせるランプが搭載されており、誰でもカンタンに高精度の開先加工が行える。「初心者でも簡単に扱えて、なおかつ小型かつ高精度の開先加工機が欲しい」というユーザーにもってこいの製品だ。

ロブテックス、便利な溶接ノズルクリーナー

アーク溶接を行っているとノズルにスパッタが固着していく。放置すると溶接品質の低下などの弊害があるが、ノズルをトーチから外してその都度、清掃するのは面倒な作業だ。ロブテックスはこの煩わしさからユーザーを解放するアイデア工具「溶接ノズルクリーナー」を提案している。

アタッチメントのような感覚で手持ちのラチェットハンドルに取り付ければ準備は完了。先端をノズルに差し込んでラチェットの要領で回すことで、固着したスパッタをガリガリとこそぎ取ることができる。先端にあいた穴が溶接ワイヤとチップをかわす役割を果たすため、ノズルをトーチから取り外す必要がない。ユーザーの課題から生まれた、ストレスフリーな工具と言える。

面倒だったスパッタ除去をこまめに行えるようになることで、溶接品質は安定し仕上がりが綺麗になる。ノズルが長持ちする点も経済的だ。

淀川電機製作所、ヒューム集塵機の可搬モデル

溶接ヒューム用集塵機「SET400A-SV」

溶接ヒューム用集塵機「SET400A-SV」

特定化学物質障害予防規則の改正に伴い、溶接ヒュームの対策が強化された。低コストで出来る対策は個人防具の着用。ただ、作業者本人は守られるが、作業環境全体やそこで働く同僚をしっかり守るには心もとない。排気装置という方法もあるが作業者から溶接ヒュームを遠ざける効果はあるものの、作業場全体に拡散してしまう恐れも。溶接ヒュームを吸引して根源を絶つ「溶接ヒューム集塵機」が効果の面では優位性があるが、他の方法より設備が面倒だったり、コストが高くなる傾向があった。

極力コストを下げ、フレキシブルな対応ができる機種を目指し、淀川電機製作所が開発したのが出力0.4㌗単相100V稼働の溶接ヒューム用集塵機「SET400A-SV」だ。小型・軽量化した可搬モデルにすることで、現行の生産ラインでも運びやすくした。シリーズの特徴である火花吸引抑制機能を搭載。本体外側のボックス内に独自の特殊金属多孔体バップルを多段に設置し、スパッタや火花の流入を防止する。最大風量は毎分5~6立方㍍。可搬型の開発ではフィルターの除塵構造を見直した。付属のエアガンから噴射した圧縮空気でフィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす。

■関連記事LINK

【インタビュー】ダイヘン 溶接・接合事業部 新接合・加工技術開発部 小野 貢平 部長

(日本物流新聞2025年4月10日号掲載)