世界のモノづくりを変革する「Amazon」と「生成AI」

- 投稿日時

- 2025/09/16 09:00

- 更新日時

- 2025/09/16 09:00

AWSは6月、幕張メッセで「AWSサミット2025」を開催した。今回のイベントでは生成AIを活用した製造業のデジタル変革が大きなテーマとなった。トヨタ自動車、日立製作所、三菱電機など国内外の製造大手30社以上が登壇し、生産現場から設計、保守業務まで幅広い領域での生成AI活用事例を紹介。従来の「人と機械」の役割分担を根本から見直す動きが本格化していることが明らかになった。

今回のサミットで特筆すべきは、生成AIの活用が大企業の実験段階を脱し、中堅・中小企業にも実用化の波が広がっていることだ。AWSによると、製造業向けクラウドサービスの利用企業数は前年比40%増加し、そのうち約6割を従業員1000人未満の中小規模企業が占めているという。

製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進において、AWSが重視するのは工場データの統合と可視化だ。同社の「AWS IoT SiteWise」や「AWS IoT Greengrass」を活用したハイブリッドアーキテクチャにより、生産ラインのセンサーデータ、設備稼働状況、品質検査結果、在庫・調達情報などを一元的にクラウド上で管理できるようになった。

三菱電機が発表した事例では、同社が構築した「全社製造データ統合基盤」において、機械学習サービス「Amazon SageMaker」を用いて生産ラインの膨大なデータから不良品発生の兆候を予測。AIが最適な工程改善策を提案することで、わずか6カ月で不良率を12%削減したという。

エッジコンピューティングとクラウドの連携も注目された。特に地方の製造拠点では、ネットワーク環境の制約からクラウド完全移行が困難なケースが多い。AWS Greengrassを活用することで、オンプレミス環境でリアルタイム処理を行いながら、必要なデータのみをクラウドに送信する仕組みが普及している。ある自動車部品メーカーでは、この仕組みによりネットワーク負荷を70%削減しつつ、生産効率を15%向上させたという。

設計・保守業務を劇的に変革

今年のサミットで最も注目を集めたのが、生成AIによる知的業務の革新だ。AWSの「Amazon Bedrock」や「Amazon Q」を活用し、設計図面、技術マニュアル、過去の不具合報告書などの膨大な技術資料をAIが学習。技術者が自然言語で質問するだけで、関連する設計要件や改善事例を瞬時に提示するシステムが実用化されている。

AWSプラットフォームで設計されたeバイクフレーム

ダイキン工業は、グローバル38拠点から寄せられる技術質問や不具合報告に対応する多言語対応の社内チャットアシスタントを開発。英語、中国語、タイ語など12言語に対応し、現地技術者の質問に24時間体制で回答する体制を構築した。「ベテラン技術者が退職してもナレッジが失われない仕組みができた」と同社の技術担当執行役員は評価する。

ブラザー工業では、プリンター製品の保守サービスにおいて、故障診断AIシステムを導入。顧客からの故障報告に対し、症状を入力するだけでAIが原因を特定し、修理手順書を自動生成する。サービス技術者の技能レベルに関係なく、高品質な修理サービスを提供できるようになったとしている。

生成AIの活用は生産現場だけでなく、サプライチェーン管理にも広がっている。AWSの「AWS Supply Chain」サービスでは、部品調達リスクの可視化、代替調達ルートの提案、需要予測の精度向上などの機能が強化されている。

大手電機メーカーの事例では、地政学的リスクや自然災害による部品供給停止を想定したシミュレーションをAIが実行。代替サプライヤーの選定から調達コストの試算まで、数分で最適解を提示する仕組みを構築した。「コロナ禍や半導体不足を経験し、サプライチェーンの可視化とリスク管理の重要性を痛感した。AIによる予測と提案により、事業継続性が大幅に向上した」という。

中小企業でも手軽に導入

今回のサミットでAWSが強調したのが、生成AIの「民主化」だ。従来は大企業や技術力の高い企業に限られていた生成AI活用が、中堅・中小企業でも手軽に導入できる環境が整いつつある。

「Amazon Q for Business」は、その代表例だ。過去の会議議事録、技術資料、マニュアル、営業報告書などを自動的に分類・要約し、社員が欲しい情報に素早くアクセスできる社内検索システムを、プログラミング知識なしで構築できる。導入企業では、情報検索時間の短縮や業務効率の向上が報告されている。

従業員300人の精密部品メーカーでは、問い合わせ対応業務にAmazon Qを活用。顧客からの技術質問に対し、過去の対応履歴や技術資料から適切な回答を自動生成する仕組みを月額数万円で導入した。「少数精鋭の当社にとって、AIアシスタントは貴重な戦力。対応時間が30%短縮され、より付加価値の高い業務に集中できるようになった」と同社社長は評価する。

AWSは中小企業向けに、業界特化型のテンプレートやAPI連携サービスも提供。製造業向けには、設備保全、品質管理、在庫管理などの分野別にパッケージ化されたソリューションを用意し、導入期間の短縮と初期コストの削減を図っている。

AWSは今後、製造業向けの専用ソリューション群をさらに拡充し、業界特化型のAIモデルの開発や、既存システムとの連携強化を進めると発表した。また、パートナー企業との連携により、導入支援サービスの拡充も図る予定だ。

生成AIに関する提案が数多くなされた

AWSジャパン、中小製造業のDX支援を加速

AWSジャパンは7月中旬、中小企業向けの事業戦略を発表した。従来、同社へのニーズは大企業の基幹システム移行やグローバル展開が中心だったが、これからは日本市場特有の「裾野産業」を支える数百万社の中小製造業に照準を合わせる。特に生成AIやクラウドを軸に、技能伝承、人材不足、セキュリティ対策といった現場課題の解決を掲げている。

背景にあるのは、中小製造業の深刻な構造課題だ。熟練工の高齢化に伴い技能継承が困難となり、設計図や加工条件が属人化したまま散逸している。さらに人材確保の難しさから、設計・調達・品質管理といった多岐にわたる業務を少人数でこなさざるを得ない。

AWSジャパンはこうした状況に対し、「生成AIとクラウド基盤を低コストで提供することで、中小製造業でも大企業と同等のデジタル活用を可能にする」と強調する。

同社が打ち出す目玉施策の一つが、生成AI活用の標準化である。設計部門向けには基盤モデルを利用した「Amazon Bedrock」を活用し、過去の図面や仕様から自動で設計案や加工条件を提案する仕組みを提供。品質管理では不良品画像を生成AIで拡張し、検査AIの精度を高める「少量学習モデル」を展開する。さらに社内マニュアルや作業標準書をAIが要約・翻訳する「Amazon Q」も導入し、外国人技能実習生を抱える現場での多言語対応を後押しする。

IoTと組み合わせた現場改善も重点分野だ。工場設備の稼働状況を収集する「AWS IoT SiteWise」、異常を検知する「Amazon Lookout for Equipment」を組み合わせることで、突発的な設備停止を防ぎ、メンテナンスコストを削減する。AWSジャパンは「これまで大手企業しか導入できなかった高度な設備診断を、中小工場でも月額数万円から利用可能にする」と説明する。

人材のリスキリングにも着目

ただ、中小企業が直面する大きな壁はコストと人材である。クラウドは従量課金制のため利用料金が読みづらく、「請求額が予想以上に高額になった」という不安が根強い。AWSはこれに対し、2025年から中小企業向けの「定額利用プラン」や「スターターパッケージ」を拡充する方針だ。また、経済産業省のIT導入補助金と連動した利用支援策も整備し、導入ハードルを下げる。

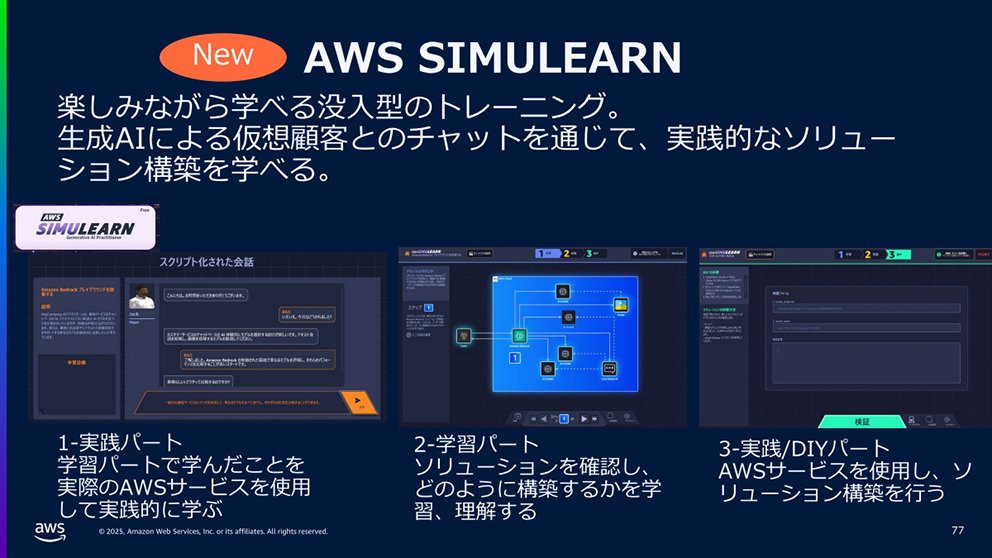

人材面では、現場従業員を対象にしたリスキリングを重視する。AWSはオンライン研修「AWS Skill Builder」を通じ、設計者や生産技術者が生成AIやデータ分析を実務で使いこなせるよう短期講座を提供。地方の中小企業でも受講可能な日本語教材を拡充し、「IT専任者が不在でも現場の技能者自身がクラウドを活用できる」体制づくりを進める。

DX人材の育成にも注力していく構えだ

セキュリティ対応も不可欠だ。大手メーカーはサプライヤーに高度な情報セキュリティを求める傾向を強めており、中小企業の弱点がサプライチェーン全体のリスクとされている。AWSは「Amazon GuardDuty」「AWS Security Hub」などを低価格で提供し、専門部署を持たない企業でも最新のセキュリティ基準を満たせるよう支援する。これにより「クラウド活用が取引継続の条件」という流れにも応える構えだ。

AWSは「中小企業がデジタルを使いこなせば、日本のものづくり全体の底力が向上する」と強調。競合するマイクロソフトやグーグルも中小企業市場に照準を合わせており、生成AIとクラウドが、中小製造業の現場改善や技能伝承を支える日も遠くない。

(日本物流新聞2025年9月10日号掲載)