2025国際ロボット展(iREX)開幕

- 投稿日時

- 2025/11/26 13:44

- 更新日時

- 2025/11/28 13:23

2年に一度の世界最大規模のロボット専門展「2025国際ロボット展(iREX)」(日本ロボット工業会、日刊工業新聞社主催)が12月3〜6日の4日間、東京・有明の東京ビッグサイトで開催される。出展者数は前回より19多い673社・団体と最多を更新。海外出展者数も最多を更新し、14カ国から140社が出展する。前回を2千人ほど上回る15万人の来場を見込む。

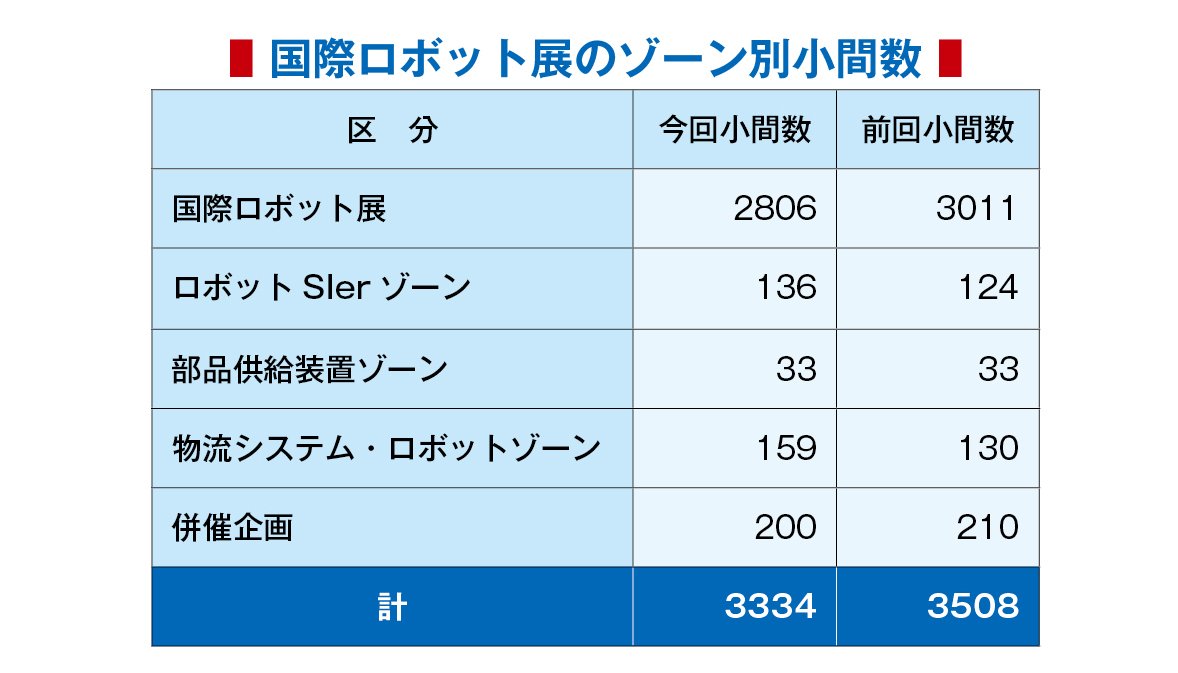

1974年に初開催された国際ロボット展は今回で26回目を迎える。「ロボティクスがもたらす持続可能な社会」をテーマとし、東京ビッグサイトの東4〜8ホール、西1〜4ホール、アトリウムを使用する。東京ビッグサイトの改修工事の影響を受け東1〜3ホールが使えないため、小間数は前回より174少ない3334小間となるが、海外の14カ国から過去最多の140社(481小間)が参加する国際ショーだ。主催者は「海外出展者は全出展者の2割強を占め、『iREX』ブランドは海外でも広く認知されている。海外向け来場プロモーションにも注力し、今年は約1万人の海外来場者(前回は9035人)を見込む」と言う。

会場は製造業・建設業・農林水産業で活躍するロボットを対象とした「スマートプロダクションロボット」と、地域および日常生活のなかで活躍するロボットを対象とした「スマートコミュニティロボット」の2つの出展区分に分かれる。前者では搬送・仕分け・ピッキングが最も多く、組立、測定・検査がそれにつづく。後者では配送分野が最も多く、医療がそれにつづく。

併催ゾーンは前回につづき「ロボットSIerゾーン(ロボット導入に必要なインテグレーターの展示)」「物流システム・ロボットゾーン」「部品供給装置ゾーン」を設置する。新たな企画としては、学生と企業をつなぐ「iREX リクルート&業界研究フェア」(12社が出展、10月7日現在)やコミュニティロボットを身近に感じられる「癒し Cafein国際ロボット展」(6社・大学が協力、同)を実施する。

■ロボット5大トレンドでディスカッション

講演も充実する。初日の「iREXロボットフォーラム」ではロボットメーカーとロボットユーザー各社による最新事例を交え、未来のモノづくりの現場を考えるディスカッションを行う。2日目の「IFR-iREXインターナショナルロボティクスフォーラム」ではIFR(国際ロボット連盟)が今年のロボット5大トレンドとして掲げる「AI、ヒューマノイドロボット、サステナビリティ、ロボットの新たなビジネス領域、労働力不足への対応」をテーマに主要国の現状と展望についてプレゼンテーションとパネルディスカッションを行う。3日目の「工場長サミットin国際ロボット展」では製造業の様々な部門のリーダーが講演や交流会を催す。今回のテーマはAIで、安川電機の小川昌寛社長の講演のほかNEDOセッションなどが工場長サミットに含まれる。

iREXサポーターはテレビ「新婚さんいらっしゃい!」の8代目アシスタントや「サイエンスZERO」のMCでお馴染みのタレント井上咲楽さんが務める。様々な動画や展示会場でiREXのPRをする。

前回につづきオンライン展「iREX ONLINE」が11月19日〜12月19日の1カ月間にわたって開かれる。オンライン会場のみの出展者やオンライン会場限定のウェビナーもある。

海外出展の6割占める中国企業

ヒューマノイド実用化のカギ握るAI

国際ロボット展に出展する海外企業のなかで最も多いのは中国企業だ。前回の50社から34増え84社と過去最多。海外出展140社(14カ国、481小間)の実に60%を占める。中国メーカーは何をアピールするのか。同展運営委員の林英雄氏は「中国企業の出展分野として多いのはヒューマノイドやAI関係」と言う。

「公式サイトの出展者一覧からキーワード検索してもらえればわかるが、『AI』と打ち込めば約200社がヒットする。中国メーカーは『iREX』という世界最大のロボット展の出展を機に国内外に販路を拡大したい狙いがある。中国ではこのような機会がない、と出展各社さんは皆おっしゃる」

安川電機の小川昌寛社長(同展運営委員長)はAIについて可能性を見出している。

「(ヒューマノイドロボットに関して)様々な技術が断片的には出てきているが、実用化という点ではグローバルに見てもほとんど実績がない。それをブレークスルーする1つの技術がAIだろう」

一方でヒューマノイドロボットの出展はどうだろう。小川社長は「それなりに出品されると思う。ただ、具体的なアプリケーションを示すというよりは、こんなものがあるというPRにとどまるケースが多いのでは」と見る。そのうえでこう続ける。「それらの展示を見ることで期待値が高まり、今後の動きが活発に進むことが今回展は価値をもつのではないか」

■協働ロボット、ヒューマノイドが随所に

ヤマハ発動機は前回につづき「μ to km」をテーマに据える。ミクロン単位の精密搬送から屋内外のメートル級搬送、広域モビリティーまでの幅広い「運ぶ」を提案する。ただし今回は「前回2023年展から製品もデモ機もかなり進化しており、より一層現場での使い方に近い提案ができる」と強調する。目玉の1つ、7軸すべてにトルクセンサーを内蔵する協働ロボット「Yamaha Motor Cobot」(アーム長1300ミリ、可搬質量10キロ)はわずかな外力を高精度感知して微細な動作が可能。デモ機の単体展示だけでなく、屋内外自動搬送車両×AGV×ロボットのコラボ展示が見どころの一つ。

ヤマハ発動機の7軸協働ロボット「Yamaha Motor Cobot」

川崎重工業は「Meet Your New Buddy」をコンセプトに、AI・自律移動・音声指示・リモートなどの技術で「人の相棒」となりつつあるロボットの今と未来を紹介する。産業用ロボットの最新機種・ソリューションに加え、ヒューマノイドロボット「RHP Kaleido」の最新バージョンを初披露するほか、大阪・関西万博で話題となった4脚ロボット「CORLEO」、鴻海科技グループ(フォックスコン)と共同開発した看護師補助ロボット「Nurabot」などを出品する。

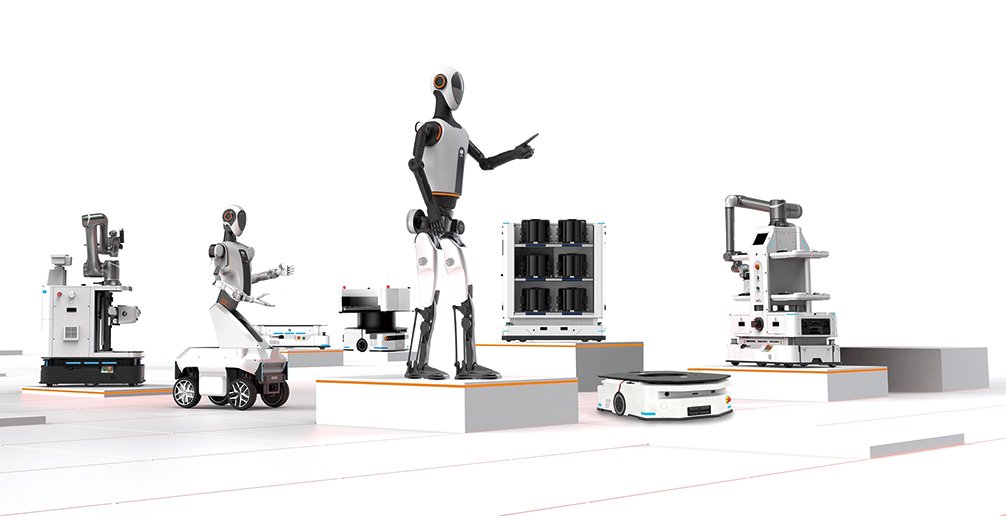

中国からはYouibot Robotics Japanが「産業の知能的変革を支えるEmbodied AIロボティクス」をテーマに汎用AI+適応形態アーキテクチャに基づくヒューマノイド「Vortex」と、半導体工場向けのオープンカセット搬送ロボット「OWC」(30キログラム可搬、位置精度±10ミリメートル)を中心に実演する。Vortexは汎用AIと適応形態技術を融合したロボットマトリクスの一つ。長時間稼働と高い機動性を備え、半導体製造などの複雑な屋内環境に適用可能という。

Youibot Robotics Japanのヒューマノイドロボット「Vortex」や自動搬送ロボット「OWC」

不二越は「Proposal of safety and productivity」をテーマに独自の新技術を用いた「ぶつからない協働ロボットMZSシリーズ」を目玉に据える。従来の協働ロボットよりもさらに安全機能を追加し、生産性も高めたという。「生産性と安全性を両立することにより協働ロボットの導入を躊躇していたお客様に対して提案できる」とする。

■充実する周辺機器

オークラ輸送機は「スマートな物流ロボットが現場を変える」をテーマに2つのシステムを共演させる。カゴ台車に荷物を積む教示が簡単なパレタイジング用協働ロボット「EasyPAL」と、実カゴ車を目的地へ運ぶ自律搬送ロボット「OKURUN/LT500」が連携し、人手で行っていた一連の作業を自動化してみせる。OKURUN/LT500はカゴ台車を下から持ち上げ、最短経路で目的地へ搬送。最大500㌔グラムを運べるパワーを持ちながら、前進・後進・旋回が可能なフレキシブルな走行性能を兼ね備える。EasyPALは協働ロボットを使用し侵入防止柵が不要。今展ではハンドにビジョンカメラを搭載し、カゴ台車からのデパレタイズを実演する。

オークラ輸送機の自律搬送ロボット「OKURUN/LT500」

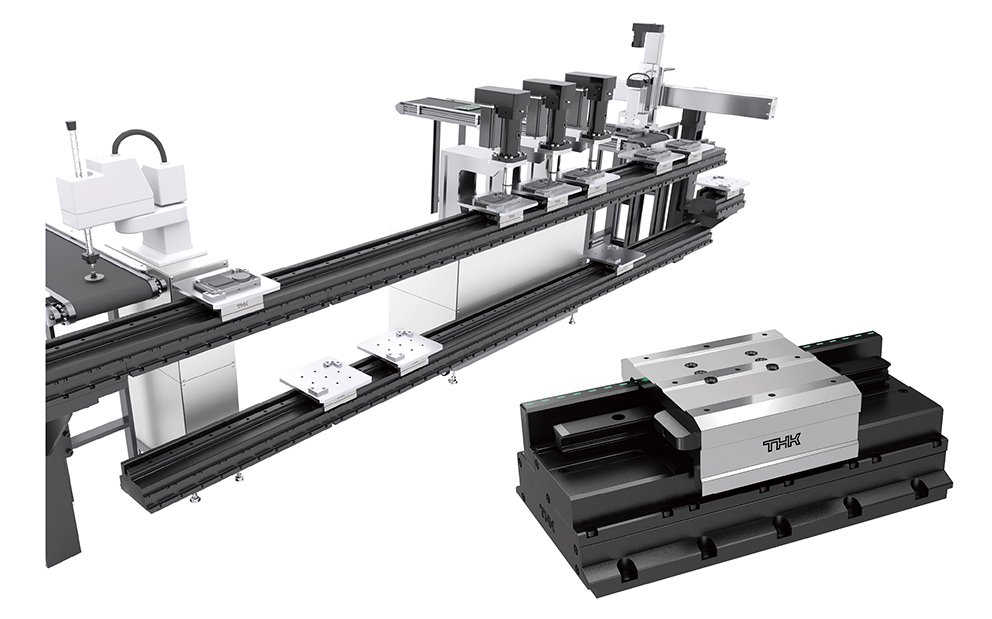

THKは「最先端の自働化」をテーマにLMガイド、ボールねじ、電動アクチュエータをはじめ、これまで直動部品で培ってきた技術とノウハウを基に開発した各種ロボット製品から、予兆検知でロスを削減するIoT・AIサービスなども紹介する。その1つ、リニアモジュールに高剛性LMガイドを採用した次世代リニア搬送システムは、リニアモーター駆動で動き「変種変量生産に貢献するフレキシブルな高速搬送システム」と訴える。自動車部品・電子部品の組立、検査工程の効率化を睨み、高精度なリニアエンコーダも内蔵し、各スライダーを自由自在に位置決めできる。

THKの次世代リニア搬送システム

日東工器は自動機対応の10ミリ幅のベルトサンダー「ベルトンB-10RTB-S」をロボットに搭載して実演するほか、真空ポンプ内蔵の電動吸着ハンドe-VEE、電流制御式ドライバーなどを展示。ベルトンはバリ取り作業を無人化できるのはもちろん、コスメック社製ツールチェンジャー対応でいっそうの自動化を進められる。起動不良・ベルト切れの検知機能を搭載。

日東工器のベルトサンダー「ベルトンB-10RTB-S」

ニッセイは産業用ロボットはもちろん、サービスロボットや航空宇宙、AGV/AMR分野の需要を取り込む考え。コンパクトな筐体ながら高精度・剛性・トルクをあわせ持つ減速機「UXiMO(アクシモ)」シリーズは近年ラインナップが充実してきた。ユーザーの要望に対し特殊対応もできる柔軟性をもつほか、「ロボットメーカーさんで実績のある歯車部品とのクロスセルも提案可能」と言う。

山善は「WES(Warehouse Execution System=倉庫運用管理システム)+ヒューマノイドロボットで製造業の未来が変わる‼」をメインテーマにヒューマノイドの実演のほか、Flying Trigger(テックマンロボット)、L300(YOUIBOT)、ロボコタツによる演出をする。ヒューマノイドについて「人手作業中心の現場にそのまま活用できる」と見るが、「自律的に作業するには『学習データ』を大量かつ高品質に蓄積することが不可欠」とし、プロジェクトを進めている。

国際ロボット展運営委員長 小川 昌寛 氏(安川電機社長)

ヒューマノイドを含めロボットブームを本物にする時代に

ブレークスルーにはAIが不可欠

協働ロボット、双腕ロボットに次いでヒューマノイドロボットが注目されるようになってきた。ヒューマノイドを生産設備として見た場合、生産性に難があると否定的な見方がある一方で、人に近い動きができるので人の作業を容易に代替できると可能性を見出す向きも。主催者はどう見るのか。10月7日、都内で開かれた国際ロボット展の記者発表で運営委員長は「多様化するマニピュレーションを実現する1つのアイデア」との見方を示した。

この問いに工業会として、運営委員長として答えるのは非常に難しい。安川電機の立場、私個人の立場を含めて答えたい。ヒューマノイドロボットが議論された当初は、機能が成立すれば人に似せる必要はない、という意見が多かった。これは正しかったと思う。

大量生産という観点においては、これまで必要な作業をきちんと実行するという意味では(産業用ロボットが)大いに貢献してきた。なのでその領域はおそらく今後も変わらないだろう。ただし昨今は、自動車産業を含めて変種変量という要件に対応するなかで、判断力や認識力を含め、繰り返しを精度よく実行するだけでは満足しない需要が広がっている。これをブレークスルーするのがAIだと思う。

マニピュレーションとAIのインテグレーションがコトの達成に大いに可能性を秘め、進化している。ヒューマノイドは形だけでは意味がないと思うが、人間社会に入ってくるという前提で、多様化するマニピュレーションを実現する1つのアイデアとしてはある意味、合理的な姿だろう。ただし、精度のよい繰り返しを前提とするプログラムではコトをなさないことは経験済みだし、世界においてもそんな見方をしている。

(ヒューマノイドに関して)様々な技術が断片的には出てきているが、実用化という点ではグローバルに見てもほとんど実績がないのが現状。デマンドとしてはそっちの方向に必然的に広がっているのだが。それをブレークスルーするための1つがAIだろう。と同時にマニピュレーションの動作多様性も必要になってくる。

■シーズは日本に十分にある

現在ある産業用ロボットのような6軸の多関節型——マジョリティーはこれなのだが——はそれだけではコトを成さない。マニピュレーションの進化と判断力を含め、それをサポートする多様性、これがハイブリッドにインテグレートされてどんどん実行力を高めていくことになるだろう。その需要、議論のネタは山ほどある。マーケットと技術の展開がマッチングした瞬間に非常に大きく成長するポテンシャルがある。

シーズは十分に日本の中に揃っていると私は思う。俗にいうならロボット社会の中でエコシステムができあがるスキームが明確になれば、大きく動き出すポテンシャルがある。

ロボットはどうあるべきか。大量生産というロジックが存在したこれまでと、ロジックが明確にないまたはロジックが非常に多様であるときのソリューションは大きく異なり、今までどおりのやり方では対応することはできない。いまは技術の顕在化と同時に発展のスタートラインにあるのではないか。ヒューマノイドを含めロボットブームを本物にしていく時代がいよいよ来た。これにはAI技術の活用は不可欠だろう。

eve autonomy × ヤマハ発動機

「運ぶ」と「運ぶ」をつなぎ自動化の境界なくす

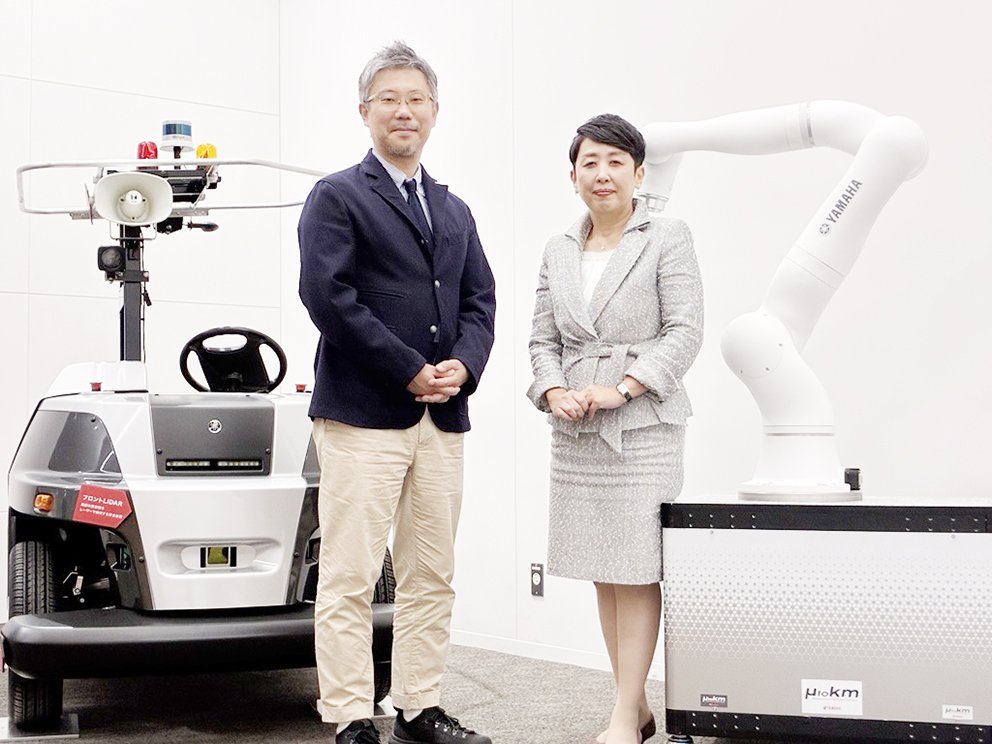

精密搬送から広域搬送まで幅広い搬送ソリューションを持つヤマハ発動機グループ。2025国際ロボット展(iREX2025)でも10月に上市した7軸協働ロボットをはじめとした最新技術を披露する。同社ブースでは屋外搬送の自動化を進めるeve autonomyも自動搬送サービス「eve auto」とヤマハ発動機の製品を連携させた最新ソリューションを提案する。出展内容やテーマについてヤマハ発動機・執行役員 ソリューション事業本部長の江頭綾子氏とeve autonomy・代表取締役CEOの星野亮介氏に聞いた。(以下、敬称略)

【写真左】eve autonomy 代表取締役CEO 星野 亮介 氏、【写真右】ヤマハ発動機 執行役員 ソリューション事業本部長 江頭 綾子 氏

――いよいよiREX2025が始まります。今年の出展テーマについて教えてください。

江頭(=綾子・ヤマハ発動機執行役員 ソリューション事業本部長) 今回の出展テーマは「μ to km(ミクロン・トゥ・キロメートル)~Robotics Transportation~」です。ミクロン単位の精密な搬送から工場建屋間などの広域搬送まで、それぞれ異なる特徴を持った「運ぶ」を掛け合わせ、当社グループならではの提案を行う予定です。

――前回展も「μ to km」をテーマに掲げていました。違いは。

江頭 「μ」と「km」の間のつながりが前回展よりもさらに強まりました。ご指摘の通り本テーマ自体はここ数年、いくつかの展示会で掲げてきています。回を重ねるごとに装置や工程の間のつながりは強まっており、それは屋外搬送の自動化に取り組んでいるeve autonomyとの連携にも言えることです。

出展ブースのイメージ

星野(=亮介・eve autonomy代表取締役CEO) 江頭さんがおっしゃるように、前回展ではまだ「μ」に対応した製品と「km」に対応した製品が、工程ごとの自動化ソリューションとして提案されていたかと思います。今回展では自動搬送サービス「eve auto」による屋外搬送の自動化提案を前提としながらも、屋内外をシームレスに「つなぐ」ソリューションとして提案していきます。

――具体的にはどのような展示が行われるのでしょうか。

江頭 電子デバイスの組立てラインなどで使用される高速搬送システム「リニアコンベアモジュール」から、ハンドリフトに人が搭乗できるようにしたライド自動運転兼用AGVなど、工場内から工場外の各工程に則した最新の自動化ソリューションを提案します。中でも先日販売を始めた当社初の協働ロボット「Yamaha Motor Cobot」は一般的なアーム型ロボットよりも1軸多い7軸構成となっており、人間の腕に近い動作自由度を持ちます。最大アーム長も1300㍉と長く、従来製品ではアクセスできなかった狭小スペースでの作業や障害物を回り込んでの作業などが可能となります。他にも単軸ロボット・スカラロボットもバリュエーションを拡充しています。会場では昨年発売した大型スカラロボットとAGVやeve autoとの連携を実演する予定で、具体的な導入イメージを持っていただけると思います。

――eve autonomyさんはいかがでしょうか。

星野 eve autoはkm領域(工場間の長距離移動)の搬送ソリューションとして、屋外搬送の可能性を広げる提案を行います。江頭さんがおっしゃってくださった動展示では大型のスカラロボットとの連携デモ、静展示では牽引台車の自動切り離し・連結のコンセプト機を実機で紹介します。また、自動荷受けサービスに加え、MES・WMS・設備機器などとの連携を視野に入れた新たな接続システムについても、会場で方向性をお話しする予定です。これまでeve autoのことを「屋外搬送の自動化ソリューション」を提供するスタンドアローンシステムだと認識をされているお客様に、eve autoが他の工程とつながることのできるソリューションであることを実感いただける展示内容としていきます。

――先日リリースされた「eve auto plus」とも関連する。

星野 そうですね。「eve auto plus」はeve autoを利用いただいている顧客ごとのニーズに対応したオプション品や拡張機能群を提供するプラットフォームです。当社の純正オプションだけでなく、他社製品の認証・連携を視野に入れた展開もしており、より包括的に現場に最適なソリューションを提供できる体制が、eve autoで整いつつあることを知っていただけると思います。

■工程間搬送も自動化

――自動化された工程間をさらにつなぐ提案が多いようです。具体的にそうしたニーズが増えているのでしょうか。

江頭 はい。ここ数年はお客様から工程間をどう繋ぐかという相談が増えています。特に当社が手掛けるSMT(表面実装技術)向け製品では、実装におけるほぼ全ての工程で自動化が完了しています。一方で、実装工程の前後を見渡すと、材料を倉庫から持ってくるところや段取り替えのところで人手を介しているケースがまだまだあり、ここも自動化したいという企業が増えています。

星野 eve autoも元々、いくら自動化を進めても建屋を一度出ると工程が途切れてしまうことに目を向け、屋外搬送の自動化に取り組んできました。以前は「屋外の自動化は難しい」「雨や段差があると止まるのでは」といった不安の声も多かったのですが、導入事例が増えるにつれ屋外搬送の自動化は「現実にできるもの」として受け入れられつつあります。しかし、いざ導入をしようとすると屋外と屋内の接続点に悩まれるお客様も一定数いる。

――屋外と屋内の接続点で悩まれるとは。

星野 例えば、屋外で無人搬送してきた車両が建屋に入ったところで人がカゴ車を積み替える、牽引台車を人が接続・切り離す―こうした0・8人工減ったけれど、0・2人工残ってしまっている部分です。屋外搬送の自動化への理解が進んでいるからこその悩みでもありますが、やるなら全部自動化したいお客様はやはり多いです。

――自動化への取り組みが進む理由は人手不足でしょうか。

星野 将来的な人手不足を見越して取り組まれている企業は多いです。しかし、それを単なる省人化という視点だけで見るのではなく、多様な人材が活躍できる環境の構築という観点で見ることも重要かと思います。例えば、工場の屋外搬送にはフォークリフトが使用されることが多々ありますが、フォークリフトは免許がなければ操縦できません。また、カゴ車への荷物の載せ替えなどは、体力のある男性社員に仕事が振られる場合が多いです。このように、職場には属人的なことを理由に非効率な作業を行なっているケースが意外とたくさんあります。

江頭 そうですね。自動化を進めていくことは、単に人の仕事を奪うのではなく、非効率な仕事の偏りを解消し、限られた人材で仕事の幅を広げるきっかけになります。体力の差や属性の差を補うのがロボティクスです。当社グループの自動化ソリューションが工程ごと、工程間のブラックボックスをなくし、限られた人材で最善の結果に最短でたどり着くお手伝いが出来ればと考えています。

――最後にiREX2025に向けてメッセージをお願いします。

江頭 会場では製品展示に加えて、ソリューションビジネスの実績や実際の現場での活用方法を紹介するセミナーなども行います。当社では全商材を横断して自動化に取り組むクロスセルの実績がすでにいくつも溜まっています。セミナーではこの取り組みの一例を紹介予定で、ぜひ聴講していただき「これは自社でも取り入れられそう」といったヒントを持ち帰っていただければと思います。

星野 繰り返しになりますが、eve autoは単に屋外の搬送を自動化できる製品でなく、これまで途切れていた物流プロセスを繋ぐソリューションに進化していると認識いただけるよう提案していきます。加えて、当社は屋内搬送から見ると屋外という飛び地でサービスを提供しています。そのため、屋内と屋外の間には様々な隙間の形や可能性があると思います。全ての隙間を当社だけで対応できるとは思っていません。会場ではeve autoというプラットフォームを体感いただき、一緒にお客様の隙間を埋めるためのアイデアをシェアするきっかけになれば嬉しいです。会場でお会いできるのを楽しみにしています。

eve autonomyの屋外対応の自動搬送サービス「eve auto」と10月に上市したヤマハ発動機の7軸協働ロボット「Yamaha Motor Cobot」

出展各社に追加質問

iREXに何を期待?

需要が増えるのはどんな分野?

本紙は出展各社に出展内容を聞くとともに、「iREXに期待すること」と「近年増えている需要分野」を尋ねてみた。期待することとしてはやはり新規リード(国内・海外)の獲得やマーケティング調査が挙げられた。進めているプロジェクトへの企業参加に期待する声や、パートナーとの出会いを通じて次世代の産業自動化ソリューションの共創を進めたいとする声もあった。 増えている需要分野としては物流・半導体・食品業界などが挙げられた。物流業界ではAGV、AMRの駆動ユニット向けのニーズが増えているという機器メーカーも。EV需要の高まりに向けた二次電池製造や、精密装置化に伴う需要もある。また欧州を中心とした安全法規対応など国際規格への適合も非常に重要になっていると指摘するロボットメーカーもあった。

■関連記事LINK

【インタビュー】DOBOT日本法人 カントリーマネジャー 池川 隆一 氏

【インタビュー】ニッセイ 減速機事業部 営業企画部 RC企画課 課長 岡本 浩平 氏

【インタビュー】ダイヘン FAロボット事業部 企画部長 拝野 栄二 氏

(日本物流新聞2025年11月25日号掲載)