攻めのBCP最前線「もしも」は必ず来る

- 投稿日時

- 2025/08/18 09:00

- 更新日時

- 2025/08/18 13:08

大型台風や線状降水帯の増加、直近だと7月末のカムチャツカ半島周辺のM8・7の地震では日本の太平洋側の広範囲に津波警報が出た。サイバー攻撃の話題も目立つ昨今、事業を止めないためには「守る」というより「攻める」BCPでないと、機能しないのではないだろうか。新時代のリスクを乗り越えるためのソリューションや製品、危機との遭遇を教訓にし先進事例となった企業など、BCPの最前線を紹介する。

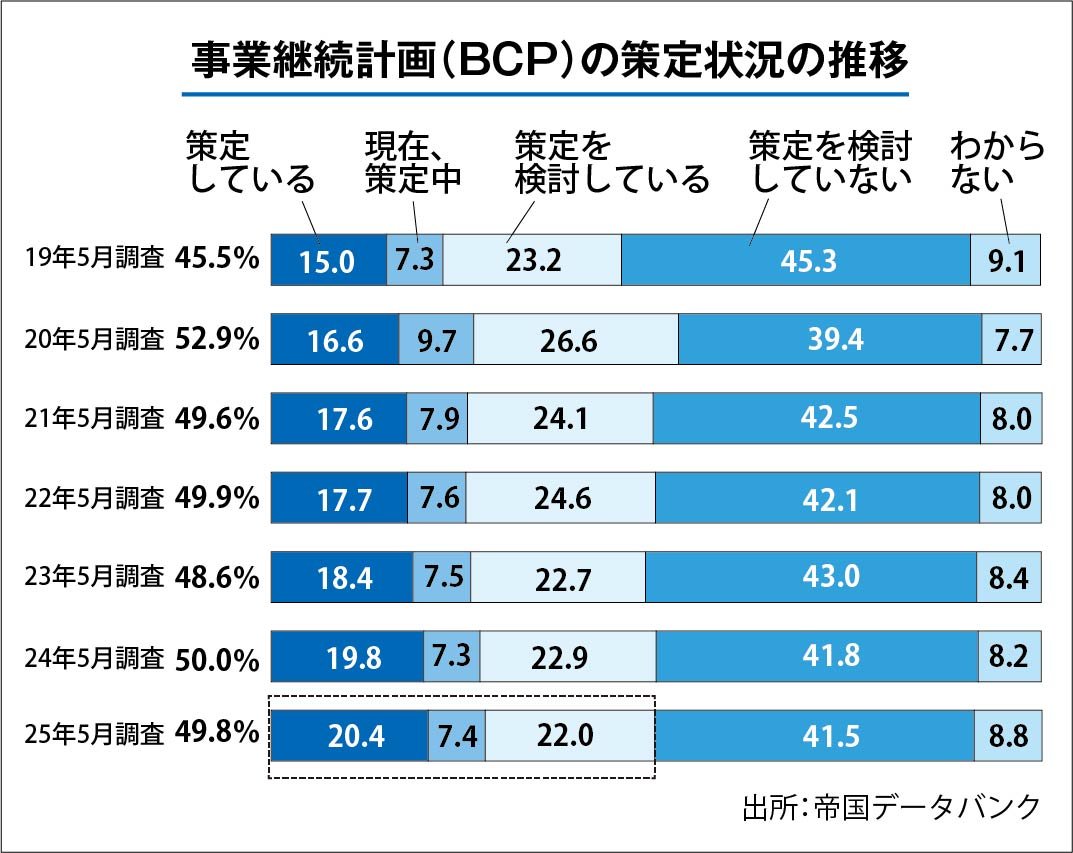

BCP策定率、初めて2割超

帝国データバンクが5月に行った「事業計画(BCP)に対する企業の意識調査」(調査対象:全国2万6389社、有効回答企業数1万645社)では、自社のBCP策定を「策定している」とした企業の割合が20.4%となり、昨年の調査から0.6ポイント増えた。「調査依頼初めて2割を超えた」(帝国データバンク)としながらも、企業の規模別でみると「大企業」が38.7%(前年比1.6ポイント増)、「中小企業」は17.1%(同0.6ポイント増)とそれぞれ増加したが中小企業の伸び率は低く、策定の「格差」は広がっている。「策定に必要なスキル・ノウハウの不足」「人材の確保や時間的余裕のなさ」が主な理由として挙げられており、リソース不足がBCP策定を阻む大きな壁となっている。また、多くの企業が前向きな姿勢を見せているが「策定していない」と答えた企業は41.5%(同0.3ポイント減)と、やや減ったもの依然として4割を超えておりさらなる普及が課題だ。

また、「策定意向あり」とする企業を都道府県別から見てみると「高知」が68.5%と全国比18.7ポイント増、「富山」が67.4%、(同17.6ポイント増)と、6割超に。富山は昨年の能登半島地震を経てから過去最高で、南海トラフ地震の被害の想定地域や震災の記憶が新しい北陸地域で意識が高い傾向に。

企業が考える事業継続が困難となるリスクは、地震や風水害、噴火といった「自然災害」が7割を超え、次いでサイバー攻撃など含む「情報セキュリティ上のリスク」(46.1%)、また電気・水道・ガスなど「インフラの寸断」や「設備の故障」も4割近く、「火災・爆発事故」も並んだ。

中小で大きく増加するサイバー攻撃

警察庁が3月に発表した、サイバー犯罪に関する被害状況などをまとめたリポート「令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢などについて」では、「大企業のランサムウェア被害件数は23年より減少した一方、中小企業の被害件数は37%増加した」としている。RaaS(ランサムウェアによる攻撃をサービスとして提供・実行するビジネスモデル)による攻撃実行者のすそ野が広がり「対策が比較的手薄な中小企業の被害増加につながっている」と考えられる。さらに23年と比較してランサムウェアの被害による事業影響は長期化・高額化している。調査・復旧に1カ月以上を要した組織(アンケート回答時に「復旧中」だった組織も含む)は44%から49%に増加。また1千万以上の費用を要した組織は37%から50%に増加。ひとたび被害に遭うと高い確率で深刻な事案に発展する高いリスクとなっている。工場のスマート化が進む中、制御システムの感染や外部からの不正アクセスは生産ライン停止や品質トラブルを引き起こしかねない。

急速に利用が広がるAIだが、不正プログラムや機密情報の漏えいなどAIを悪用した犯罪リスクの影響が懸念されている。専門知識がなくてもサイバー攻撃に悪用しうる情報にアクセスがしやすくなるなど、「AI活用」という切り口がもたらす発展は、悪意ある攻撃者にとっても同じで、人的被害や物的被害だけでなく情報セキュリティの重要性を改めて認識、セキュリティ意識を高める必要がある。

またBCP策定を促進するため、政府は「事業継続力強化計画」を通じて中小企業向けに税制優遇や補助金の支援を行っている。「IT導入補助金」にはセキュリティ対策推枠も用意されている。

ベルフォアジャパン、災害後の設備の復旧

迅速性とコスト低減を両立

見えない汚染も除去

——貴社サービスを教えてください。

「火災や水害、爆発や化学物質漏えいなどの災害で被災した機械設備や建物の復旧を独自技術で支援する企業です。創業は1979年のドイツで、現在世界550以上の拠点で、24時間365日対応しています。ベルフォアジャパンは2004年に設立し、製造業を中心に、火災や水災などにより被災した機械設備や建物の修復を手がけています。災害からの早期復旧専門会社として、事業停止期間を大きく縮め、機会損失を最小化し、復旧費用の低減を可能にします」

取締役 執行役員 森岡 典生 氏

「機械や部品の新品交換には時間がかかりますし、生産設備は一社一様のオーダーメイドが多く、特注品だとすぐにはメーカー側も対応できません。汚染除去により復旧できるものを選定し、早期復旧の可能性を高めるのが当社のミッション。建築会社や清掃会社と違う点は、専門的な現場調査と早期復旧のアドバイスができる点。我々は『調査のプロ』でもあります」

——被害の調査というと。

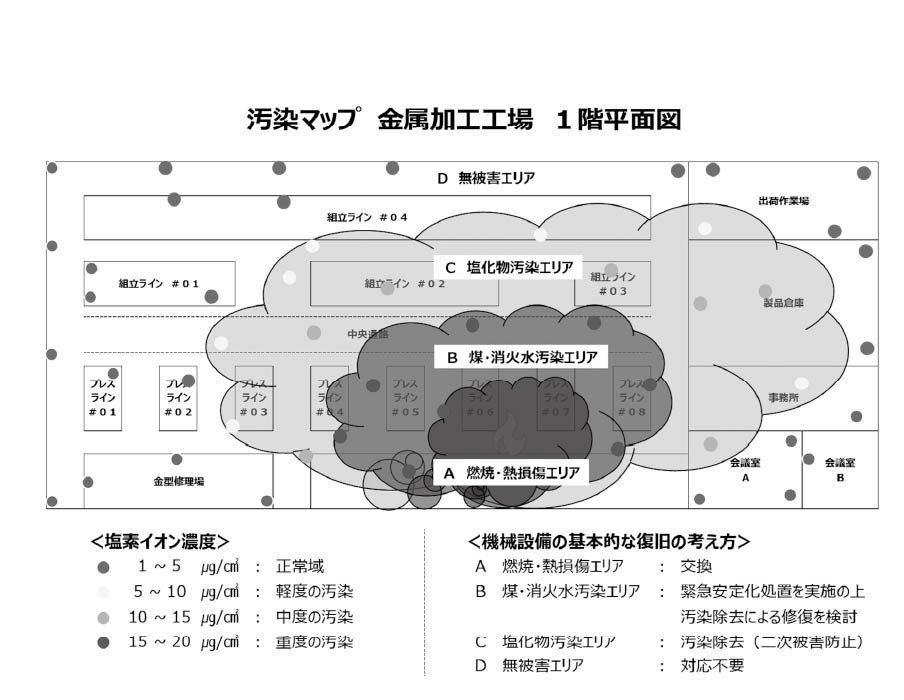

「独自の調査キットを用い、汚染の範囲や程度などの被害状況を調べます。例えば火災現場では樹脂の燃焼で発生した塩化物イオンが水分と反応して塩酸などが発生して腐食、錆びやすい環境になっています。煤には有害物質が含まれており、健康被害の心配も。独自開発のクイックテストで汚染物質を半定量的に測定し、汚染マップ(※図)をつくり、汚染箇所とレベルを把握。これは復旧専門会社しかできない部分です」

【図】塩素イオンなど汚染の範囲とレベルを可視化した「汚染マップ」

——修復可能エリアを選別する作業でもあります。

「火災の鎮火後も、腐食(錆)の発生は時間の戦い。余熱で温度も高く、放水された工場はかなりの高湿度。また機械の心臓部であるコントロールパネルの電子基板も、ファンが空気を吸い込んで煤にまみれてしまいます。しかし熱損傷がなければ、煤などの汚染物質を除去することで復旧できる。煤や消火放水などによる汚染物質を当社の技術で除去すれば、事業停止期間や設備の交換費用が抑えられます。建屋や受配電盤、金型も汚染除去の対象です」

――事業者側が再建に向け意志決定をしている間も錆は進行します。

「緊急安定化の処置を施し、検討時間とメーカーや建設会社などが役割分担を決めるプロセスの時間を確保します。予備的な洗浄でできるだけ汚染を除去し、金属表面に防錆剤を塗布。機器はビニールで覆い、除湿機で湿度を40%未満にするなど本復旧まで腐食の進行を遅らせます」

——本復旧のプロセスは。

「例えば、制御盤が入った機械の場合、部品を取りはずし分解して制御盤は精密洗浄します。コンポーネントの隙間の細かい部分まで水で汚染を流し、自社開発のアルカリ洗浄剤や特殊ブラシで丁寧に洗います。脱イオン水で濯いだ後は汚染物質が残っていないか確認し真空乾燥機で完全乾燥、再組み立てを行います。複雑な形状のものは、超音波洗浄と独自の錆除去剤で機械の部品や金型、治具の細かい溝や模様までしっかりと汚染物質を除去。煤だけでなく水濡れや潮かぶりによる汚染にも有効です。さらに、天井や壁面に付着した煤などの汚染物質は、専用に開発した洗浄剤や煤除去フィルムで汚染を剥がし取ります」

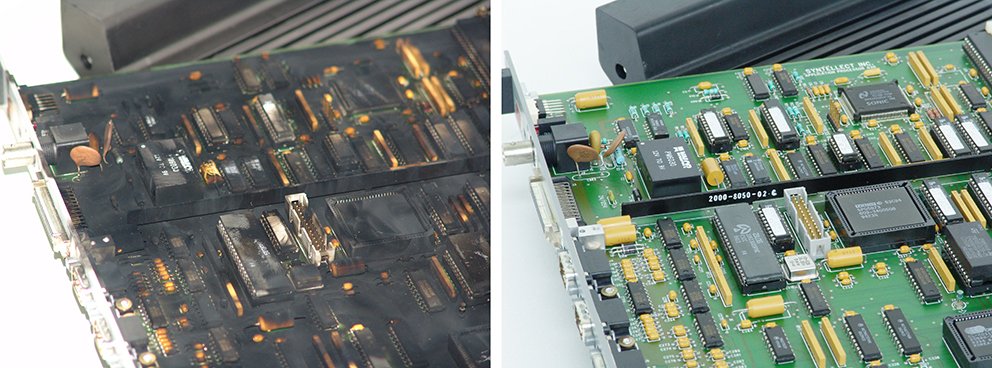

煤まみれになった基板。右が汚染除去作業後

――被災後、あらゆる対応に追われる時に頼れる選択肢ですね。

「災害からの復旧は時間との勝負。これまで世界中で300万枚以上のプリント基板と10万台以上の電子制御盤、動力盤などを洗浄してきた実績があります。ベルフォアジャパンでも火災や水害、漏水、爆発や化学薬品による汚損まで幅広いニーズに応え、東日本大震災やタイ・アユタヤの洪水被害でも対応しました。工場だけでなく共同住宅や飲食店、ホテルや旅館、倉庫などの早期復旧も支援し、国内で6500件以上の調査と1800件以上の復旧をしてきました」

「火災に遭った、とあるゴムロール工場では『元通りどころか罹災前より綺麗になったほど。真っ黒な煤まみれの工場が綺麗になるにつれ、社員の復旧へのモチベーションも同時に高まったことが一番印象的だった』と言っていただけました」

三陽工業、製造業の情報セキュリティの先進事例に

サイバー攻撃の対応経験を教訓

ITリテラシーの向上とデータの安全確保を担う、三陽工業情報システム課 下野正子課長

「分岐点は、ウイルス感染してしまったこと。2019年12月に、M&Aしたばかりの子会社で社員が『社長からの賞与のお知らせ』という内容のメールをクリックし、エモテット(メールを介して感染する遠隔操作型の不正プログラム)に感染。私の元に情報が届いたのは一時間後でした」と情報セキュリティ対策を主幹する三陽工業・情報システム課下野正子課長(以下同)は当時を振り返る。

すぐにPCの電源を落とすように指示し、被害を最小限に食い止めるための対応に深夜まで追われた。本社と拠点すべてのIT端末の電源を切り離して隔離したため個人情報の流出やデータ紛失などの被害はなかったが、安全確認のために業務を4日間停止せざるを得なかった。サイバー攻撃は年々高度化しており、被害も深刻化している。このインシデントは社員一人一人のITリテラシー向上や、データの安全性確保に取り組むきっかけとなった。

サイバー攻撃に備えた訓練として「標的型攻撃訓練メール」を不定期に実施する。訓練メールを開いてしまった上に、報告がなかった社員には一人一人面談を実施するなど丁寧に対応。せっかく時間と機会を使うなら目的意識を持って取り組んでもらいたい、と社内日報などでの発信も心掛ける。

ロールプレイング形式の情報セキュリティ事故対応訓練では、オリジナルのシナリオを作り、幹部役員を集めて実施。情報漏洩事故を想定し受講者が応対する。適切な行動や指示が出来たか振り返り、もしもが起きた時も迅速に的確に動けるようにシミュレーションした。

この他、セキュリティ向上のために脅威を検知・対応するためのシステム導入や、クラウドバックアップでデータを守るなどデータの安全性を高めて備えている。

「ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証取得をしたことも大きい」。経営管理部含め、各拠点や部署で情報システムセキュリティ担当者を設置。情報資産の棚卸しを行い、リスクやルールを明文化した。「情報セキュリティを高めれば取引先からの信用アップにもつながる」と情報を守る仕組みを整えてきた。

■情報セキュリティ向上にはトップの理解必須

被害に遭った19年には2人だった情報システム課の人員も6人に増えた。「会社としてもIT投資を入れている。中小の製造業で費用や人員配置など含めここまで理解してもらえるのは少数」と下野課長は話す。22年には情報システム課が社長直属の部署となり、よりスピーディーな意思決定が可能になるなど、会社として情報資産を大切にしている姿勢がうかがえる。

「大手のお客様とやり取りをしているため、我々が『踏み台』になってはいけない」と自社に留まらない被害の連鎖を警告する。『踏み台』とは、大手を狙うサイバー攻撃者が入り口として中小企業を乗っ取ろうとすることだ。

更に取り組みを強化すべく、今年の2月にはメールの安全性事前確認アプリを独自で開発。「メールを開かずに差出人アドレスの検索や本文のプレビュー、本文中のURLの安全性チェックなどを行える」としスマホでも利用可能。Officeアプリでもあるので費用の追加なしで使える。備えるだけでなくアプリ活用を通し社員の当事者意識を生み出す狙いがある。

「被害を防ぐには大きな会社も中小企業も一緒。入り口をどう塞ぐかです。被害に遭っても復旧できるものを別の場所に置いておくことも大事」と全力で取り組む。

アイコム、LTEと無線通信で普段も非常時も便利に

チャンネル拡大した増波対応タイプ

デジタル簡易無線機の増波で「デジタル無線がより使いやすくなった」とIP700 PLUSを手にする宣伝広告部・八田恵梨子プランナー

IP電話やSNS、無線機や衛星電話…、災害時や緊急時の通信手段は様々あり、それらを組み合わせるなどして連絡体制を構築する。アイコムの「IP700 PLUS」はLTE通信と、デジタル簡易無線による直接通信の2つの通信方式を兼ね備える。「集約された1台でBCP対策用の無線機として機能する『業界初』のハイブリッドIPトランシーバー」と宣伝広告部・八田恵梨子プランナーは一押しする。

携帯電話の通話範囲ならどこでも通話圏になる。携帯電話網の圏外やLTE回線のトラブル時はデジタル簡易無線で、見通しの良い場所で約5㌔メートルの圏内で直接通信し、万が一の連絡手段も確保する。

トランシーバーは他の人が話していると割り込んで話せないが、IPトランシーバーなら電話のように相互同時通話が可能。携帯電話と近い感覚で話しやすい。一方で携帯電話と違うのは複数相手に同報発信できる点。連絡を効率化でき、緊急時に迅速な情報伝達ができるなど柔軟なコミュニケーションが行える。au回線とドコモ回線のデュアルSIMに対応し、両回線のSIMを装備しておけばどちらかの回線がトラブルに陥っても対応できる。

ボディは防塵・防水のIP67仕様で、米国国防総省調達基準MIL︱STD810Gに合致するタフさや環境耐性を装備。1500mWの大音量で、屋外や騒音が起きている災害現場でも明瞭な大きな音声で通話をサポートする。

■新増波に対応、デジタル無線の利便性向上

今回の「IP700PLUS」は増波に対応。デジタル無線で使う無線局には、法人や団体向けの免許局と、免許よりも手続きが簡単で、登録申請すれば誰でも開局できる登録局の2種類がある。しかし店舗やイベント、警備など幅広い用途で利用が進むにつれ、登録局などで電波が混線し使いにくい場所や時間帯が存在するのが課題となっていた。「近年のデジタル化による使用者増加を受け、総務省がデジタル方式の周波数を拡大しました。増波により混信が減り、より使いやすくなった」(八田氏)。PLUSは登録局(3R/3T)と免許局(3B/3C/3D)いずれにも対応しており、デジタル無線を取り巻く状況の利便性が上がった。

さらに中継装置を使えば免許局用の通信距離を約2倍に広げられる。「大規模なイベントスペースや施設や倉庫、工場など広いエリアでも運用できる」

やまびこジャパン、マルチハイブリッドシステム

「再エネ活用」と「BCP対策」両立の新発電システム

マルチハイブリッドキューブに搭載している「K-EMS」がシステムを高効率に運用。太陽光を最大活用し、発電機をほとんど回さずにエネルギーを供給する

「再エネ利用」と「BCP対策」、二つを両立できるとして注目されているのが、やまびこジャパンによるshindaiwaブランドの「マルチハイブリッドシステム」。太陽光発電・蓄電池・ディーゼル発電機の3つの構成で、天候や稼働状況に応じて最適な電力供給を実現する。

晴天時には太陽光で機器を稼働させ、余剰分は内蔵する蓄電池に充電。曇天や夜間には蓄電池から電力を供給し、必要に応じて発電機が蓄電池を自動で充電する。これにより、設備として通常時は太陽光発電をメインに使用、環境負荷を軽減しながら、電力ピーク時には、蓄電池に加え発電機の力で確実なピークカットが行える。非常時には発電機だけではなく太陽光と蓄電池を活用し、燃料給油の頻度を大幅に低減。災害時など非常時の負担軽減に寄与する。

また、独立電源として従来の発電機に比べ燃料消費量やCO2排出量の大幅削減が可能で、イベントや工事現場での導入効果も期待される。

マルチハイブリッドシステムに搭載しているエネルギーマネジメント機能「K-EMS(ケムズ)」が、稼働状況・電力量・燃料残量などをリアルタイムで遠隔監視。国際的な情報セキュリティ規格ISO/IEC27001に準拠しており、現場に出向くことなく不具合の内容を確認でき、燃料給油タイミングをメールで報せる。管理者の負荷軽減とトラブルの予防保全もスマート。

脱炭素を視野に入れた災害対応やBCP対策として、環境負荷低減と電力安定供給を同時に実現する次世代型のエネルギーソリューションを取り入れたい。

オーエッチ工業、棚の積載物の飛び出し防止

地震時の身近な脅威は、棚に積載した商品や道具が飛び出したり転倒すること。怪我の元になったり、避難経路を塞ぐこともある。また製品を落下による破損を守るためにも、棚の落下防止の手段は日頃から講じておきたい。

おすすめしたいのはオーエッチ工業の「タナガード」。棚の支柱にゴムバンドを取り付けて棚の収納物の落下・転倒を防止する。取り付けはワンタッチで、高さ調節も自由自在。軽荷重から重荷重までがっちりガードし、ペール缶やドラム缶の転倒防止、金型の落下防止など様々な形状・高さに対応できる。ベルトの開放時にベルトの位置が変わらないため開閉作業しやすいのもポイントだ。ゴムバンドをリングのフックに掛けるだけのため支柱を選ばず取り付けられる。バーではなくベルトタイプで収納品を取り出しやすく、日常の作業の邪魔をしない。

開閉バックルのタイプは樹脂や鋼線、カムバックルやセンターバックル、ラチェットバックルなどから選べる。

タナガードの可能性をさらに広げる「タナガードキャッチャー」(別売り)も用意。タナガードのベルトにはめれば、外したベルトを磁石で棚に付けられ、再装着の手間を省く。垂れ下がったベルトをすっきり固定できるため安全かつ工場の美観を保てる。

日本アイ・エス・ケイ、耐火性金庫で重要な書類をしっかり守る

非常時において従業員の安全や設備を守ることも大切だが、事業経営の上で重要な書類を信頼性の高い金庫に保管しておけば、もしもの時も不安感で行動が左右されない。

大正5年創業で、特殊な業務用金庫から家庭用金庫まで日本製の金庫を幅広く揃える日本アイ・エス・ケイ。同社の看板製品の「ゆとり収納シリーズ」は、A4用紙の入った角2封筒を折らずにそのまま収納可能。重要な書類は封筒に入っているため、今まで折り曲げなければならなかった封筒類もトレーにそのまま入り、すっきり収納できる。

1時間の耐火性能をもち、「耐火金庫の実力は、実際に火災が起きて初めて分かる」(同社)と、もちろん火災に遭わないことが一番大切だが、品質管理に万全を期す。

売れ筋の特殊マグネットロック式耐火金庫は耐用年数が20年。特殊なマグネット錠(鍵)を差し込み、レバーハンドルを上げるだけで扉が開閉し、力が弱い人も扱いやすい。煩わしい解錠操作やダイヤル操作番号を覚える必要なく、ワンタッチで開閉でき、資産や書類をしっかり守りながら使う人のことも考えた耐火金庫だ。

ハタヤリミテッド、36時間点灯で頼れるバッテリー式照明台車

停電など、非常時における明かりの確保はBCPの重要項目。また災害や緊急事態であっても重要な作業を中断させないための照明設備は備えておきたい。

ハタヤリミテッドのキャスター付LED充電ライトセット「キリンライトセット」は充電式でありながら最大36時間点灯し(Low点灯時)、全光束8000ルーメンの明るさで現場を照らす。

照明とバッテリーが搭載できる移動台車仕様により「キャスター付きで移動がラク」(同社)。台車には3段まで段積み収納も可能で、点灯時間を増やせる。60WのLED照明で防塵・防水仕様のIP65。360度全方位照射でき、屋外問わず場所を選ばずに欲しい明るさを届ける。

発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリーを採用しており、安全性が高く、長寿命な点もウリ。バッテリー残量や残り時間などが確認できるバッテリーモニター付きで、充電時間は約7.5時間。

ターボ時(8000ルーメン)では約9時間、Hi時(4000ルーメン)は約18時間、Low時(2000ルーメン)はなんと約36時間と、場面に応じて切り替えて使える。防災用途以外でも道路建設工事や地下の坑内工事でも活躍する。

灯体には吊り下げフックがついており、スタンドからはずして引っかけて使えるなど使い勝手においても頼れる一品。最大高さ2200㍉で、そのボディやライトの形状からキリンを連想させる。「ハタヤのキリンと読んでほしい」(同社)と親しみを込める。

(日本物流新聞2025年8月10日号掲載)