インタビュー

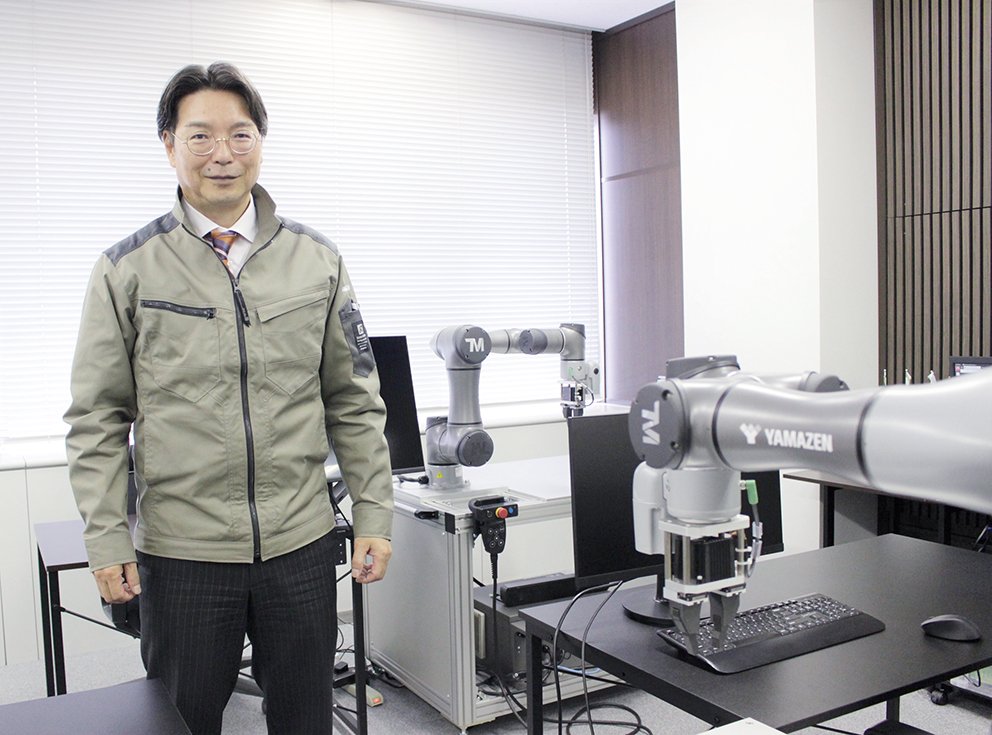

山善TFS支社 中山 勝人 支社長

- 投稿日時

- 2025/11/26 11:17

- 更新日時

- 2025/11/26 11:24

人型ロボ、汎用性高さの鍵は「学習データ」

検査短縮するテックマン機能もPR

山善のトータル・ファクトリー・ソリューション(TFS)支社は物流現場におけるヒューマノイドロボットの本格試験導入を開始。他にも「フィジカルデータ生成センター」構築プロジェクトに参画するなど、ヒューマノイドロボットの社会実装を加速させる取り組みに大きく力を入れている。ヒューマノイドロボット推進の狙いと、国際ロボット展で訴求する提案を中山支社長に聞いた。

――ヒューマノイドロボットの社会実装化にかなり先行的に取り組まれていますね。

「先日、物流現場におけるヒューマノイドロボットの本格試験導入のデモを公開しました。その前段としてTFS支社は、ヒューマノイドロボットを50台置く専用施設『ヒューマノイド・フィジカルデータ生成センター』の構想プロジェクトに参画しています。INSOL-HIGH社が主催するコンソーシアム型の取り組みで、参画企業各社がヒューマノイドロボットを複数台活用し、動作データを集めデータ化するノウハウを習得し、作業を自動化するための学習モデルを築きます。各社が取得したデータを活用しあう『共有データ基盤』構築を目指しています」

「ヒューマノイドロボットは単体では意味をなさず、自律的に作業を行うための動作の学習データを、大量かつ高品質に蓄積することが必要です。現場の物理的な動作を反復して経験させて学習させなければならない。時間や投資が必要になりますが、共有データ基盤によりデータプラットフォームに集約し、高い品質で汎用的な学習データを蓄積できます」

物流倉庫での本格試験導入のデモで使われたAGI BOTのヒューマノイドロボット。手元と頭部のカメラでピッキングする品物の重さや形状を予測する

――コンソーシアムによりその学習の時間を圧縮すると。

「製品を掴みコンテナに移し替える作業だと、一つのタスクを何度も学習させ、掴み方のバリエーションを教えます。覚えていけば初めての品物も認識して掴めます。基盤モデルさえ構築できれば、現場ごとに異なる環境でも短期間の追加学習により動きを習得可能。その基盤データを作る作業に何千時間もかかりますので、データセンターをコンソーシアム的に作って、企業と共にデータを蓄積していきます」

――時間がかかるからこそ、先行者利益が大きいですね。

「ヒューマノイドロボット市場は2045年には200兆円もの市場になるとされていますから、取り組まない手はありません。基盤データはサーバーを介して送れるので、新しいロボットを用意すれば蓄積した知見をすぐ共有でき、立ち上げがスピーディー。時間が最もかかる学習データを含めて提供できます、といった新ビジネスでも期待できます」

――公開された試験導入では、AGI BOTのヒューマノイドロボットの下半身がAMR仕様に。

「物流倉庫など平坦な地面ならば二足歩行よりAMRタイプが適していますし、安全です。物流業界で使うことを考えて最適な仕様を選びました。デモでは硬さや重さを予測しながら作業を行い、掴み損ねたら強さを調節するなどの動きを公開しました」

――国際ロボット展でもヒューマノイドロボットが目玉です。

「動きだけを見れば、普通のロボットでもできるのではと思う人もいる。学習データが最も重要ということを伝えられるよう、どう発信するかが大切ですね。INSOL-HIGH社によるヒューマノイドロボットに対応したWES(Warehouse Execution System)も用意し、物流現場の課題のさらに先の提案まで担えることを訴求します。加えて、協働ロボット・テックマンロボットを用いた画像検査に特化した機能『Flying Trigger』もPRしたい。ロボット動作を停めることなく画像検査できるので検査時間の大幅短縮が可能です。検査品をAMRで搬送するデモも予定中。まだまだ検査工程を自動化できる余地は現場に残っていますから。フレキシブルに使えるAMRの需要は多く、ここも広げていきます」

協働ロボットのトライアル施設、自動化の可能性を体感できる場に

植島代志和技術サポート部長。トレーニングルームでは協働ロボット導入時の操作トレーニングが行える。

山善のTFS支社の協働ロボットトライアル施設「協働ロボットテストラボ」(大阪市淀川区)が昨年8月に開所して1年が経過した。テックマンロボット(TM)、ファナックそしてABBの3社合計7台の協働ロボットを常設しており「自社現場と協働ロボットの可能性を検証し、体感していただける重要な場」(植島代志和技術サポート部長・以下同)と話す。機密保持できる個室型のTM用ワークテストルーム、及びトレーニングルームも備える。

新大阪駅の徒歩圏内に位置するテストラボは、他府県からの来客も足を運びやすい立地。「協働ロボットによる自動化の相談は電子部品、自動車、印刷、繊維などさまざまな業界から出てきている」。

ワークテストルームではTMで顧客の求める仕事を実現できるかを、顧客の自社ワークを用いてテスト可能。3Dプリンターでハンド用の爪やワーク固定治具をCADで設計して製作し、ワーク形状に応じて確度の高いテストが行える。「テストの精度を高め、結果が良ければCADデータをそのままお渡しすることもある」と使い勝手がよく評判。

また、TMのさまざまな用途に対応するため、複数のトレーニングメニューも用意している。

ヒューマノイドロボット普及後の自動化の現場について「これまでは自動化ツールとして産業用ロボットや協働ロボット、AMRを導入していく積み上げ式で、ヒューマノイドロボットがその頂点になっていく。逆にヒューマノイドロボットの引合いからそれぞれの役割に応じた自動化を提供していきたい」と見込む。「新たな要件定義が必要になり、最適なFAを構築するために今からその未来図に向けて対応を始めている。ロボットSIerとの共創がさらに求められ、このテストラボは重要な拠点となる」。

(日本物流新聞2025年11月25日号掲載)