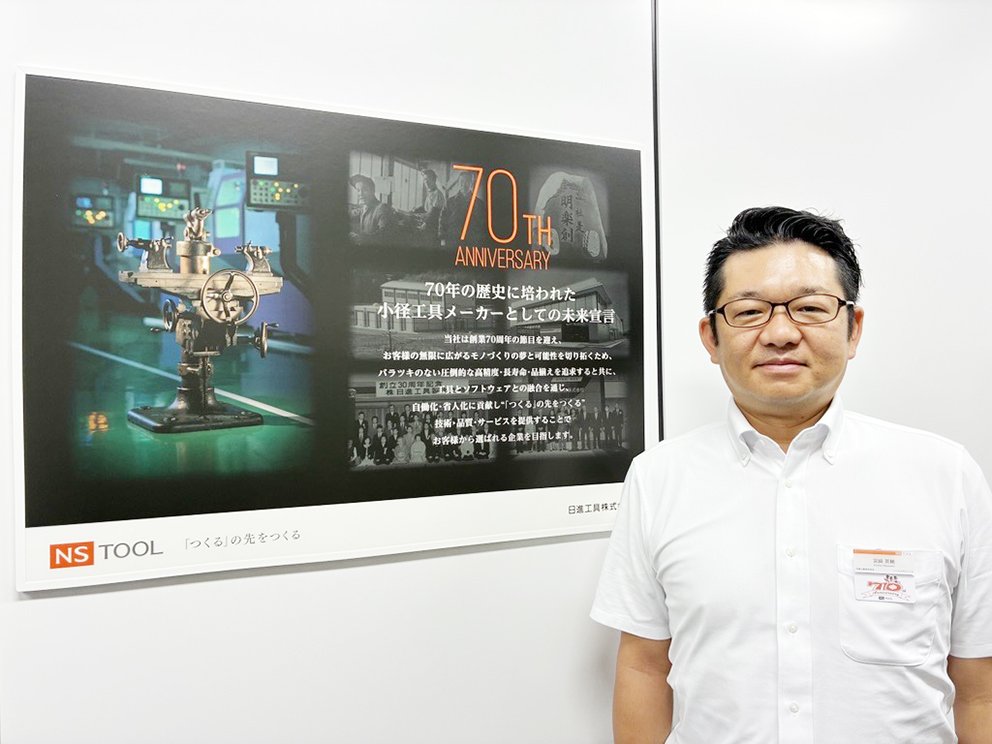

インタビュー

日進工具 執行役員 営業部長 宮﨑 英輔 氏

- 投稿日時

- 2025/10/07 09:00

- 更新日時

- 2025/10/07 09:00

小径工具にも「失敗しない安心感」を

国内製造業が回復途上にある中、小径工具で独自の地位を築く日進工具は、急拡大するAIやデータセンター向けの需要を捉える。『「つくる」の先をつくる』同社の取り組みについて、営業部門を率いる宮﨑英輔氏に聞いた。

――国内製造業は厳しい状況が続いていますが、貴社はAIやデータセンター向けなど勢いのある最先端領域にも強みがあります。現況をどう捉えていますか。

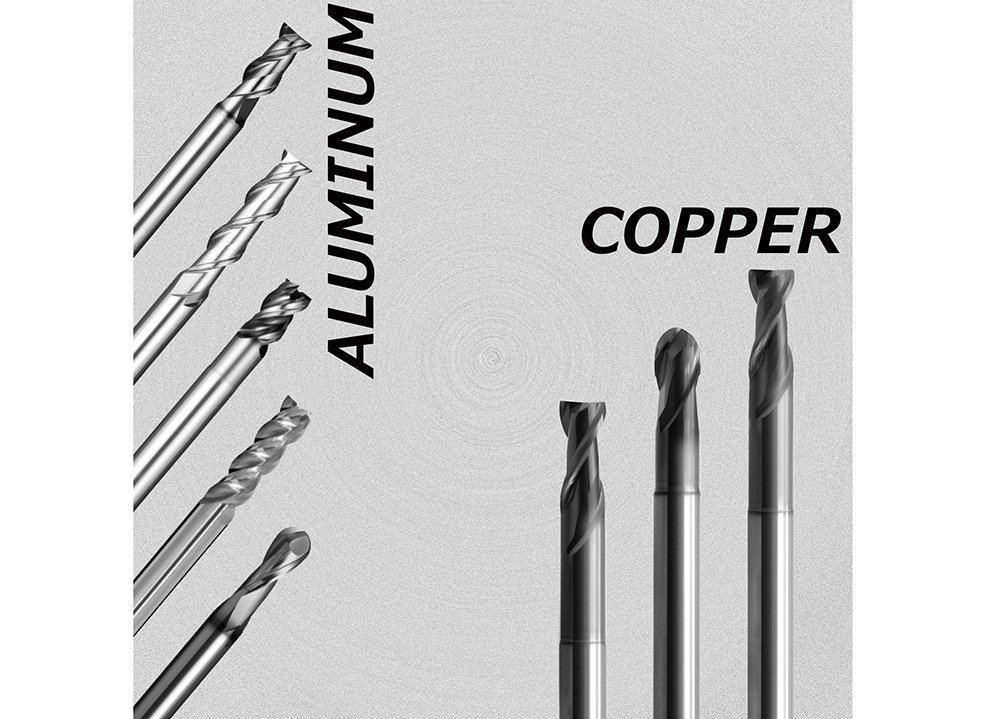

「業界としては非常に注目されていますし、当社の中でも最先端の技術領域に取り組まれているお客様は元気があると感じています。例えば、AIやデータセンター向け半導体の高発熱化に対応する『サーマルマネジメント領域』では、熱伝導率の高い銅やアルミを使い、いかに効率よく熱を逃がすかが重要になっています。そのため、ヒートシンクなどで表面積を増やす取り組みが進んでおり、薄く、深く、複雑なフィン形状を高精度に加工するニーズが高まっています。こうした加工には、切削抵抗が低く、細く、安定して削れる工具が不可欠であり、当社のアルミ加工用ならびに銅加工用シリーズが高く評価されています。当社としてもそうしたニーズを捉え、現在20型番までラインナップを増やしています。ただ、正直なところ、こうした最先端領域が事業全体に占める割合はまだ大きくなく、現在の主軸は別のところにあります」

――主軸となる領域とは。

「やはり自動車向けです。以前から承知していましたが、この数年間で改めて、当社の事業が自動車産業に大きく支えられてきたことを実感しています。エンジン部品だけでなく、電子部品や樹脂部品向けの金型など、最終的に自動車に行き着く製品の多さ、その存在の重みをいっそう強く感じています」

――自動車向けは少しずつ動き出したといった話も聞きますが。

「確かに、コロナ禍、半導体不足、認証不正などの暗い時期を乗り越え、生産台数としては以前と同じ水準まで戻りつつあります。しかし、当社の事業は生産台数と必ずしも直結しないという点が重要です。もちろん、量産部品向け金型の更新需要はベースとしてありますが、当社が得意としてきた新型車開発サイクルで使われる試作品や試作金型の加工はパタリと止まってしまっています。ベースの仕事に『+α』が乗ってこない状況が続いています」

「構造的な変化として、部品の共通化によるサプライヤーの集約も進んでいます。以前10社で作っていた部品が3社に集約されると、全体に必要な工具本数は変わっていなくても、その3社のうちに当社のお客様がいなければ、仕事が丸ごとなくなってしまいます。『どこで、誰が、何を作っているか』を今まで以上に正確に把握しなければなりませんし、営業的なアプローチを見直す必要性を強く認識しています」

冷却フィンの加工で重宝されるアルミ加工用と銅加工用シリーズ

■ハードとソフトの融合

――市況が読みづらい中、どのような製品戦略を取っていきますか。

「私たちが目指しているのは、『日進工具の工具を使えば失敗しない』と思っていただけるような、絶対的な安心感を提供することです。特に私たちが得意とする小径工具は、太い工具に比べて加工条件が非常にシビアで、使い方ひとつで性能が大きく変わってしまいます。だからこそ、『日進工具が提示している切削条件で加工すれば失敗はしない』という再現性の高さが、お客様にとっての大きな付加価値になると考えています」

――その「安心感」はどう提供しますか。

「キーワードは『ハードとソフトの融合』です。工具そのものを『ハード』とするなら、その性能を最大限に引き出すための使い方や加工条件、ノウハウが『ソフト』にあたります。これからは、単に高性能な工具(ハード)を提供するだけでなく、ユーザー様が『1回の加工で狙い通りの精度を出す』ためのノウハウ(ソフト)をセットで提供することが重要になると考えています。これまで熟練工の感覚知に頼っていた現場に、『こうすれば、こうなる』というデータを開示していくことで、修正などの『手戻り』をなくし、トータルでの加工時間短縮に貢献したいと考えています」

――現場の人手不足や自動化の流れも、その戦略に影響していますか。

「まさにその通りです。人手不足が進む中、加工現場の自動化は必須の流れです。私たちはロボットシステム全体のような大きな提案はできませんが、工具の観点から自動化を強力に後押しできます。具体的には工具の寿命が『安定的に長い』ことです。これは、人の介在を減らす『手離れの良さ』に繋がり、無人での長時間安定稼働を目指すお客様にとって、非常に重要な選択肢になると考えています」

――そうした価値を届けるうえで、営業の役割はどのように変わってきていますか。

「これからの営業は、お客様の課題を解決する『ソフトウェア』のような存在にならなければいけません。お客様が今困っていることに対して、より良い加工方法を提案し、何かあった時に『まず日進工具に聞いてみよう』と真っ先に頼られるパートナーを目指しています。自動化やデジタル化がどれだけ進んでも、最終的に工具を選ぶのは現場の人なんです。使いやすさ・選びやすさ・ノウハウ提供まで含めて、トータルで信頼される工具提供を目指していきます」

中部地区初出展の製品多数

MECT2025では8月発売の銅電極加工用エンドミル「DHS340/DHS340F」や7月発売の4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル「MTNH430R」といった新製品に加え、ロングテーパーネック2枚刃ボールエンドミル「MRBTNH230」の極小径サイズ追加など、最新ラインナップを中部地区で初披露。また、4月に刷新し「選びやすくなった」と好評のHPの製品検索機能を活用し、顧客一人一人の課題解決をサポートする。「工具単体ではなく、来場者のお困りごとに刺さる見せ方を模索中です」(宮﨑氏)

(日本物流新聞2025年9月25日号掲載)