インタビュー

山崎技研 代表取締役専務 山﨑 望 氏

- 投稿日時

- 2025/09/16 09:00

- 更新日時

- 2025/09/16 09:00

多品種少量加工用機械の総合メーカー目指す

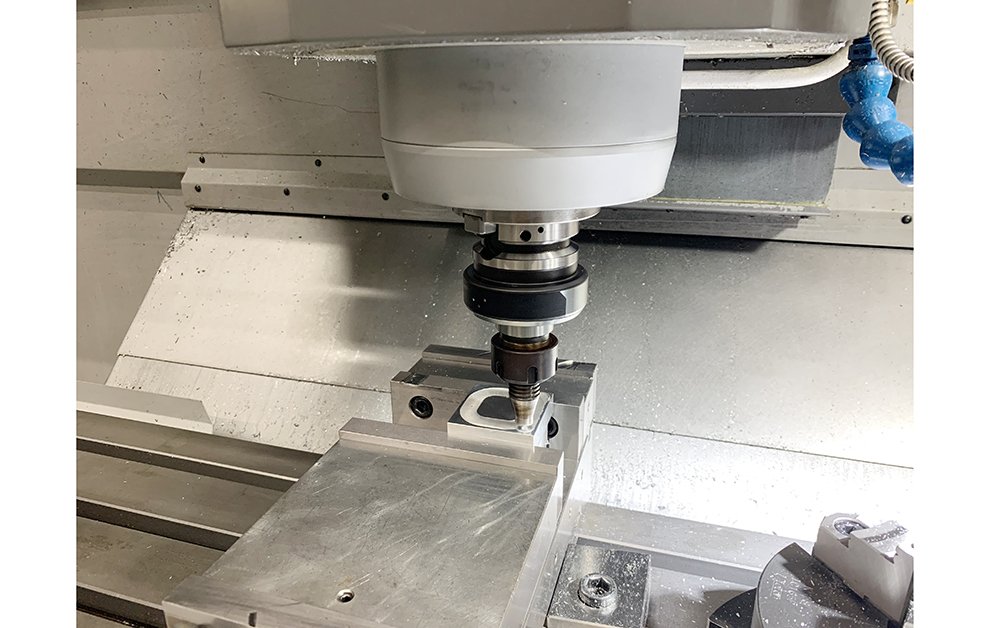

NCフライス盤で国内トップシェアの山崎技研。同社のマシンは独自のハンドル・レバーによる操作性、そしてプログラム不要の加工ガイダンス機能で単品加工を誰でも素早く行える点に定評がある。近年は剛性を活かしたFSW加工の提案も始め、汎用性を活かした技術に磨きをかけている。今後の方針として山﨑望専務は「多品種少量向け機械の総合メーカーを目指したい」と語る。

――先日のMF-TOKYOでFSW(摩擦攪拌接合)を提案されましたね。

「数年前にFSWのモニタリングツールを製造販売する山本金属製作所さんと意気投合し情報交換している中で、弊社のフライス盤『YZシリーズ』は剛性が非常に高いのでFSW向きだと感じました。バッテリーケース、インバーターケースや冷却ユニットなどのフタを接合して密封できる。MF-TOKYOでも色々と面白い商談も出ており非常に有望です。市場は未成熟ですがFSWが前提の設計が広まれば一気に火が点くのではないでしょうか。ただし弊社は専用機を提案するのではなく、あくまで単品加工に加えてFSW『も』可能という提案です。我々の機械は圧倒的な汎用性が強み。例えば製缶板金品の現物合わせ加工にも向きます」

――ハンドル・レバーに象徴される汎用性の高い機械に、さらにFSWというメニューが加わったイメージですか。

「そう捉えて頂ければ。ソフト含め誰でも手足のように使えて稼働率が高い機械というのが脈々と続くコンセプトです。ユーザーフレンドリーと言うべきかもしれません。段取りが早く、どんな業種でも活用できるし単品ならワークを選ばず素早く加工できる。だから景気の波に左右されにくく潰しが効く。個人的に印象深いのはリーマンショック時にお客さんを回った時のこと。量産向けマシニングセンタ(MC)の稼働が軒並み止まる中、単品に強い我々のYZは多くの現場で稼働していました」

――印象的なエピソードです。ところで2年前に久々の国内向けMCを発売しました。今後、貴社の開発はどんな方向に。

「やはり多品種少量生産にこだわりたい。将来的にはフライス盤やMC以外の機種も視野に入れ、多品種少量向け機械の総合メーカーを目指したいと考えています。詳細は伏せますが…次のJIMTOF頃に発表できるかもしれません。量産は大手メーカーさんにお任せと言うか、そこで競争しても難しいものがあります」

――代わりに多品種少量の領域はとことんやる。

「逆張りに近いところがありますが(笑)。とはいえ絶対なくならない加工です。また開発は積極的に行う一方で変えてはならないこともある。基本に忠実で丁寧なモノづくりを継続するという『変わらない力』も非常に重視しています」

――詳しく教えてください。

「ソフトウェアの補正などで作り込みを『端折る』ことが可能になりました。確かにそれで生産性は高まりますが、生産性のために作り込みを犠牲にする気は我々には毛頭ない。生産性が低いイコール『怠けている』と負のイメージですが、私はまったく違うと思います。弊社の機械は30年以上使われる。数年は良くとも作り込みが甘ければ長い目で見ると精度に必ず差が生まれますから、作り手もお客さんも満足してくれる機械を作り続けます」

■アセアンも視野に

――国内は自動車の投資が膠着していますね。

「大手はスローながら計画通り投資を行っているものの、中小企業に恩恵が薄く、投資意欲が上がっていません。それを裏付けるように、自動車メーカーやティア1からの直接引き合いがここ数年で増えました。開発や試作を担う部署がラインを新規で立ち上げず、既存ラインに手を加えている。そこで修正加工や治具の作り直しが必要になり、我々の機械が導入されている。つまり彼ら自身の状況もスローなのだと思います。忙しければ外注するはずなので」

――良い分野は。

「明確に良いのは造船。数年前から活況でおそらく5年くらい先まで忙しさが続く。我々も今治周辺のユーザーの案件が増えています。半導体装置部品や航空宇宙、新エネルギー、医療系も動いています」

――タイの展示会にも出展されています。今後海外で期待できる国はありますか。

「地理的な面から拡販はアセアンが中心。可能性を感じるのはベトナムです。手先が器用で我々の機械との相性も悪くないと思います。今は量産が主で仮に不良が出ても放っておくかもしれない。ただ今後は不良品も再加工して修正するニーズや一品一様な治工具製作がもっと出てくるはずです。多品種少量に強く汎用性の高い弊社の機械はどんな国・産業でも一定のニーズがあると考えています」

剛性の高さを活かしたFSWも提案

オートバイを作るために

かつてオートバイを製造していた山崎技研。エンジンの中ぐり加工をするべく開発したのが工作機械の初号機だった。自社をいちユーザーと捉えて使いやすい機械を作る姿勢は今も続く。門形NCフライス盤も、テーブル等の仕上げ加工のためにマザーマシンとして開発したのが発端だった。山﨑専務は「製品開発はユーザー目線で使いやすいかジャッジし、職人の意見を取り入れている」と明かす。

(日本物流新聞2025年9月10日号掲載)