インタビュー

愛普生技術(深圳)董事長 兼 総経理 内田 昌宏 氏

- 投稿日時

- 2025/08/07 13:15

- 更新日時

- 2025/08/07 13:20

深圳の地の利活かし クリエーティブ製造拠点へ

セイコーエプソンの中国子会社である愛普生技術(深圳)は、複数の主要事業の製品を製造する中国最大の製造拠点だ。中国市場向けの同社ブランドのロボティクス製品の大半もここで生産される。董事長兼総経理(代表取締役社長CEO)の内田昌宏氏(セイコーエプソン執行役員)に、その役割と展望などを聞いた。

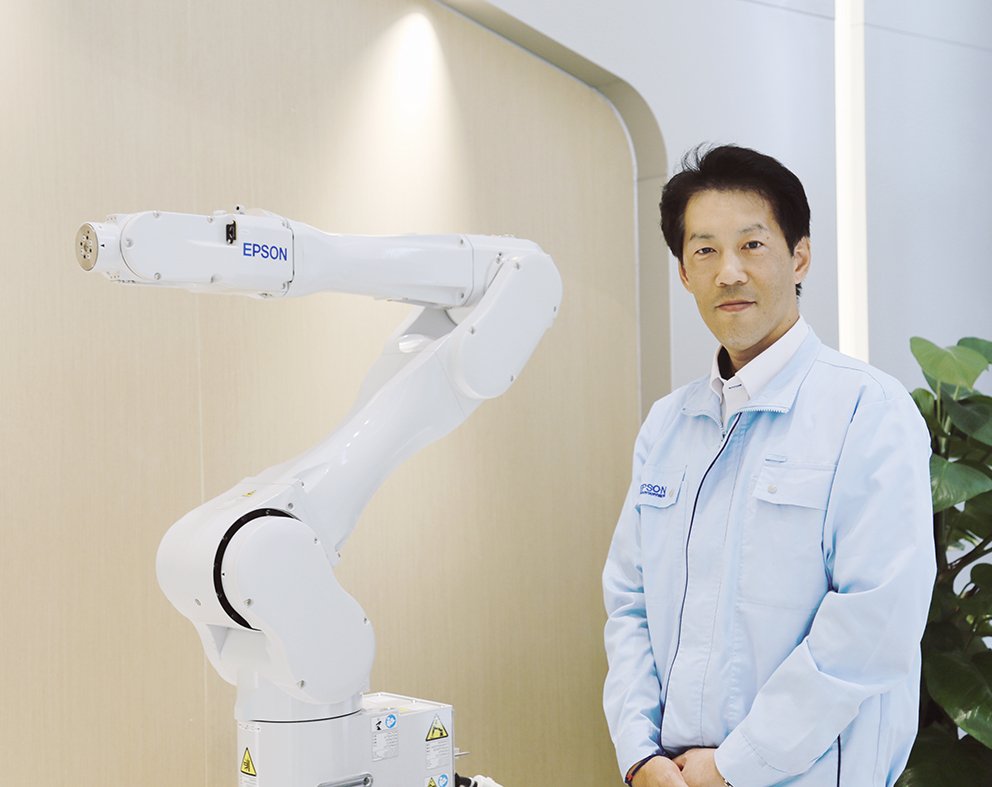

愛普生技術(深圳)の内田昌宏董事長兼総経理

――セイコーエプソンの中国でのビジネスの全体像と、愛普生技術(深圳)の位置付けは。

「中国には販売会社1社、製造現地法人が4社あります。当社はその中でも最大規模の拠点です。ほかの3つの製造拠点はプリンターやプロジェクター、マイクロデバイスといったそれぞれの事業部に特化していますが、当社はマイクロデバイスを除く全ての事業部に関する製品を扱っています。大型プリンター、商業用・業務用プリンター、プリントヘッド、プロジェクター、ロボットの生産、そしてウォッチの一部業務も担当しています。グローバルでもフィリピン、インドネシアに次ぐ3番目に大きな製造拠点です。

ロボティクス製品については当社が担う生産比率が最も大きく、その多くが中国国内に販売されています。以前はプリンターなどでコンシューマー向け大量生産モデルの生産も多かったのですが、人件費上昇や市場変化を受け、こうした製品はフィリピンなどに移管しました。現在は少量多品種や高付加価値製品、中国市場特化型モデルの生産にシフトしてきています」

――ロボティクス分野の特徴は。

「伝統的にスカラロボットを多く製造しており、グローバルでのスカラロボットの金額シェアNo.1を維持しています。加えて6軸アーム型ロボットも製造しており、中国市場の需要に応えています」

同社で製造される6軸ロボット「C8-A1401S」を紹介する内田董事長

――生産体制はどのように変わりましたか。

「人員依存の工程は減らし、自動化推進とセル生産方式を導入しています。従業員数は現在約6000人で、ピーク時から半減しましたが、多能工化を進めることで柔軟に対応できる体制を整えています。一人の作業者が複数工程をこなす教育を徹底し、生産ライン全体の効率と対応力を高めています」

――深圳で製造するメリットは。

「先進分野を中心に当地では、日系、外資、ローカル企業が最新技術・効率的生産方式を競い合っています。当社は自社のロボットを自動化の推進に使う一方で、協働ロボットやAGVなどは現地企業の製品も導入し活用しています。ローカルのSIerとも協業し、現地の技術やスピード感を取り入れています。失敗を恐れず挑戦する中国の文化は刺激的で、製造現場の発想を広げてくれます」

――人材面での環境は。

「優秀な人材を採用しやすい点も深圳の強みです。以前は高給を求めて短期間で転職を繰り返す人が多かったのですが、最近は安定志向が高まり、法令遵守や雇用の安定性を重視する日本企業の人気が高まっているように感じます。特にエンジニアやリーダー層ではその傾向が顕著です。当社はこうした背景もあり、幸いにして優秀で誠実なスタッフを多く採用出来ています」

――深圳という都市をどう評価していますか。

「進出初期の状況とは全く異なり、日本企業は変化に対応しなければ生き残れません。一部の日系製造業では撤退や縮小もありますが、一方で、イノベーションが起きにくくなった日本と比較して、深圳には多くの技術シーズがあります。無人運転車が街中を走るなど、日本では得られない刺激があります。既に根を下ろしている企業は、そのネットワークや経験を、モノづくりのインスピレーションに活かすべきです」

――地元企業との協力関係については。

「自動化や物流分野では現地企業と協働しています。AIによる検査工程の自動化も進め、外観検査をAIに置き換えることで人的工数の削減を目指しています。現地スタートアップと組みAIを活用し一部、旧態依然としていた当社のオペレーションの改善に努めています」

――今後の方向性は。

「当拠点の中長期的な方向感として、製造拠点としてだけでなく、設計や開発も担える、『イノベーティブな製造拠点への変革』を目指していきたいと思っています。日本企業は品質や信頼性で優位性があり、同じものを作ればローカル企業に負けることはないでしょう。ただ、コストはもちろんですが多機能性やデザイン性ではローカル企業が強い。そうしたやり方を学び、スピード感を持った設計、生産、市場投入を進めていく必要があります。そのような素早いサイクルを回すため何を残し、何を捨てるか、地域特性を踏まえ最適化を追求できる現場にしていきたいと思います」

――深圳の日系商工会議所の会長を昨年務められました。そのお立場から深圳の日系企業の現状をどうみますか。

「商工会参加企業はピーク時から20%減少、日本人学校の生徒数は昨年の不幸な事件の影響もあり一昨年から比べると40%減です。今後この減少傾向の劇的な回復は見込めないと思われます。製造業としては内陸移転や縮小が進む一方でR&D強化などで存在感を高める企業もあります。地の利を活かし、イノベーションを生む企業がこの地で生き残っていくのではないでしょうか」

――深圳と大阪の関係について。

「深圳と大阪の友好都市交流15周年、おめでとうございます。個人的意見ではありますが、深圳との連携は大阪企業側に特にメリットがあると思います。例えば深圳の先進性を取り入れて自社の発展に活かすことができます、また逆に深圳企業の課題を中小モノづくり企業の街・大阪の長年培った技術で解決できる可能性もあるかもしれません。また、大阪の気風を好む中国人が多い印象があります。従って大阪の食文化も進出余地が大いにあるのではないでしょうか。深圳には若い人が多く、コスパ重視の消費も拡大傾向にあると感じます。30年間のデフレで鍛えられた日系のサービス業、飲食業にチャンスがあると思います。大阪出身の私としては、たこ焼きやお好み焼きといった本場大阪のグルメを深圳で味わえないのは少し寂しいです。進出すれば大歓迎されるのではと感じています」

(日本物流新聞2025年8月10日号掲載)