インタビュー

ゼネテック 角淵 弘一 常務執行役員/ゼネテック 大阪支店 寺内 淳二 支店長

- 投稿日時

- 2025/07/24 13:11

- 更新日時

- 2025/07/24 13:17

キーマン2人が語る「Mastercam」の進化

世界ナンバーワンのインストール数を誇る3DCAD/CAMシステム「Mastercam」の新バージョンが7月リリースされた。新版では今後、生成AIのオプションサービスも導入されるとしており、より一層の効率化や生産性の向上が期待される。そんな同ソフトのアップデート内容と今後について、国内有力ベンダー・ゼネテックのキーマン2人に話を聞いた。

【写真左】ゼネテック 大阪支店 寺内 淳二 支店長

【写真右】ゼネテック 角淵 弘一 常務執行役員

――今年から米CNCソフトウェアによるMastercam新版の発表が6月1日から7月1日へと変更されました。貴社への影響は。

寺内(淳二氏=ゼネテック大阪支店長) 例年、当社からは9月初旬にリリースしていましたが、今年は9月中旬くらいにズレこみそうです。

――Mastercam2026の主な新機能についてお聞かせください。

寺内 より使いやすく進化していますが、主に4点の新機能をご紹介します。まず1点目は5軸ドリルツールパスの保護領域設定に「動作優先度」オプションが新たに追加され、従来の「長さ最小化」に加え、「角度最小化」および「平均」の2つの選択肢が利用可能になりました。

これにより、接続動作における移動距離と工具角度の変化量を加工機やワーク形状に応じて柔軟に制御できます。この新機能により、多軸穴あけ加工の効率と機械適応性がさらに向上し、現場ごとの最適化に貢献します。

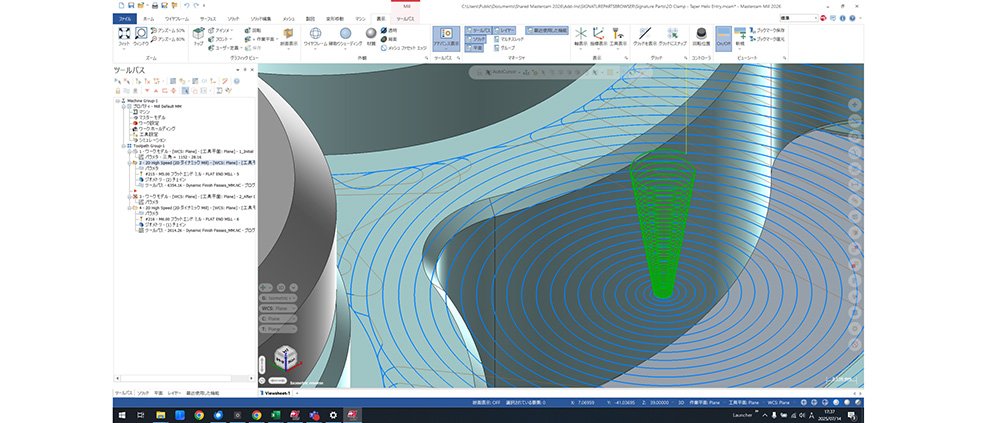

2点目は2Dダイナミックおよび最適荒取りツールパスにおいて新たに「テーパー付きらせん進入」機能が追加されました。狭小領域や深いポケットへの切削進入時、工具がすり鉢状に徐々に深く入ることで、切りくずの排出性を大幅に向上します。クーラントやエアブローの循環も改善され、工具寿命と加工安定性が向上します。従来のらせん進入では避けられなかった全長切削による負荷集中を解消し、階段状のスムーズな切削開始を実現。重切削においても安心して高能率加工が行えます。

「テーパー付きらせん進入」機能

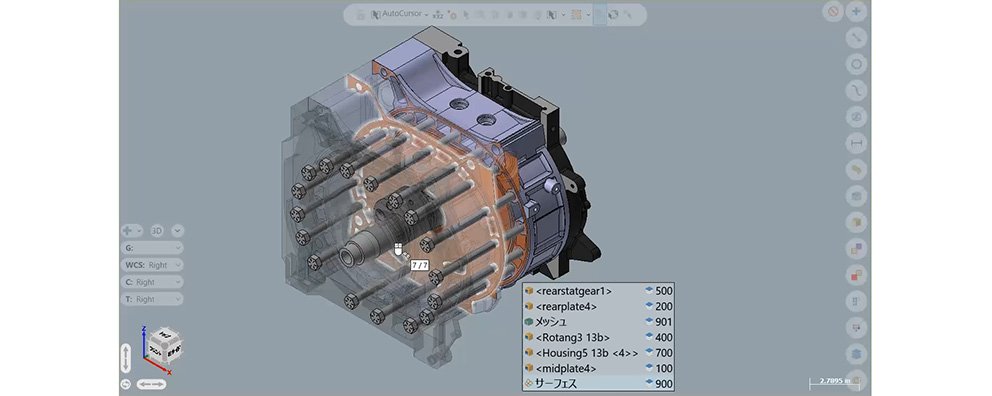

3点目は複雑なモデル内のジオメトリ選択を大幅に効率化する「選択検証」機能が強化されました。これまでは大規模アセンブリや複数のソリッド、サーフェス、メッシュデータが混在するモデルでは目的のジオメトリ選択が困難でした。この新機能により、隠れた要素や重なった形状の中から正確かつ直感的に目的のジオメトリを選択できます。

選択検証は、複雑モデルの作業効率を飛躍的に向上させる画期的な選択支援ツールです。多様なデータが混在する現場において、正確な操作と作業ストレスの軽減に貢献します。

「選択検証」機能

4点目はレイヤーマネージャが全面刷新され、新しいツリー構造とともに、整理・管理・検索の機能が大幅に強化されました。3Dモデルが複雑化しても、視認性と操作性が飛躍的に向上。レイヤー構が散らかりがちな作業環境を、よりクリーンで効率的に保ちます。

■モノづくりと生成AI

――ユーザーへのサポート体制も充実している貴社ですが、近年特に注力していることは。

寺内 技術体制の一環なのですが、ポストプロセッサの強化に注力しています。お客様が新しい機械を導入された際に、いかに早く稼働できるソフトを用意できるかが重要になります。そのためにも工作機械メーカー様と検証を重ねて、お客様が安心して使って頂けるポストをしっかり作りこんでいます。

――昨年末に上市されたMastercam向けのオリジナルオプション機能が好評と聞きます。

寺内 「3D Drill Express」ですね。こちらはMastercam対応の3D穴あけ加工専用アドオンシステムで、ソリッドモデルから自動的に穴加工が行えます。従来の手動操作で40分かかっていた穴加工のツールパス作成が2分で作成できるなど、作業効率をグンと上げることができます。

――Mastercamの今後についてですが、マイクロソフトの生成AI「Copilot」が導入されると聞きます。

角淵(弘一氏=ゼネテック常務執行役員) Mastercam2026からAIエージェントアシスタントがオプションで利用可能になります。大まかにはプログラム作成におけるワークフローの簡略化や作業の高速化をAIがサポートしてくれる、という内容です。まだリリース前なのではっきりとしたことは言えませんが、今後CAD/CAMも生成AIにより大きく変わっていく可能性を秘めていると思います。

――貴社ではすでにかなり積極的に生成AIを様々なシーンで活用されています。

角淵 ソフト開発におけるコードを書くところや仕様書の作成など、生成AIが得意としているタスクではどんどん活用しており、開発スピードも格段に上がっています。特にデバッグなどは正確性やスピードにおいてもはやAIが人間を圧倒的に凌駕しています。

――今後、モノづくり業界にも生成AIは浸透していくのでしょうか。

角淵 モノづくりにも様々なフェーズがあり、生成AIが合う、合わないがあります。ある一定のルールに則ってやるような作業において生成AIは強みを発揮するでしょうが、ルールや着地点が不明確なものについてはまだ弱いでしょう。当社では長年、モノづくりの現場を通したソフト開発を行っており、どこで生成AIが活用できるかを良く分かっていると自負しております。今後、お客様のモノづくりに明確なアドバンテージをもたらせるような生成AIソリューションを提案できれば、と考えております」

(日本物流新聞2025年7月25日号掲載)