インタビュー

BlueRebirth協議会 広報分科会長 奥田 英樹 氏

- 投稿日時

- 2025/10/02 11:22

- 更新日時

- 2025/10/02 11:26

車から車へ、循環する自動車産業へ 解体新書で拓く精緻解体

BlueRebirthは、日本の自動車産業にサーキュラーエコノミーをもたらす挑戦だ。生産・販売の「動脈」と、解体・再資源化の「静脈」を融合し、自動車の材料が再び自動車になる「Car to Car」のエコシステムを目指す。「生産ラインやサプライチェーンを逆回転すればいい」という簡単な話ではない。BlueRebirth協議会広報分科会長の奥田英樹氏(デンソー・サーキュラーエコノミー事業開発部長)に話を聞いた。

――BlueRebirth協議会はどのように設立され、どのような活動をされていますか。

「資源枯渇や経済安全保障の観点からサーキュラーエコノミーの重要性が高まっていますが、現状の自動車業界では、市場に出回るリサイクル材、特に一度使用されたPCR材の質・量ともに課題があり活用できていません。現在、廃車は銅線などを取り外した後、大きな馬力のシュレッダーで粉砕され、様々な金属や非鉄金属が混ざった状態で選別されています。しかし、金属の純度は低く、樹脂はほぼ燃焼処分されています。また、静脈産業は現在、人手不足であり、動静脈産業間の連携が不十分なため、原材料調達、生産、廃棄という一方通行のリニアエコノミーに留まっています」

「この状況を変えるため、動静脈融合バリューチェーン構築を目指し、BlueRebirth協議会が設立されました。静脈産業を、自動車産業のモノづくり拠点への資源供給サイドと再定義しています」

――具体的なテクノロジーについて教えてください。

「デンソーでは、廃車(ELV)の解体から再資源化までを自動化する『自動精緻解体システム』の開発を進めています。このシステムが完成したとして、動静脈融合バリューチェーンが実際に機能するかを検討しています。リサイクルされた材料が自動車原料として品質基準を満たし、OEMが採用できるか、また、制度、経済合理性、社会の受け入れ、規格化など、社会実装に必要なあらゆる側面から議論と準備を進めています。2030年までの社会実装を目指していますが、例えば、貴金属やレアメタルの車両内の位置情報は製造側にしかなく、このような図面情報は自動車製造業の競争力の源泉であり機密情報です。多くの課題が存在します」

――自動精緻解体システムのイメージはどのようなものですか。

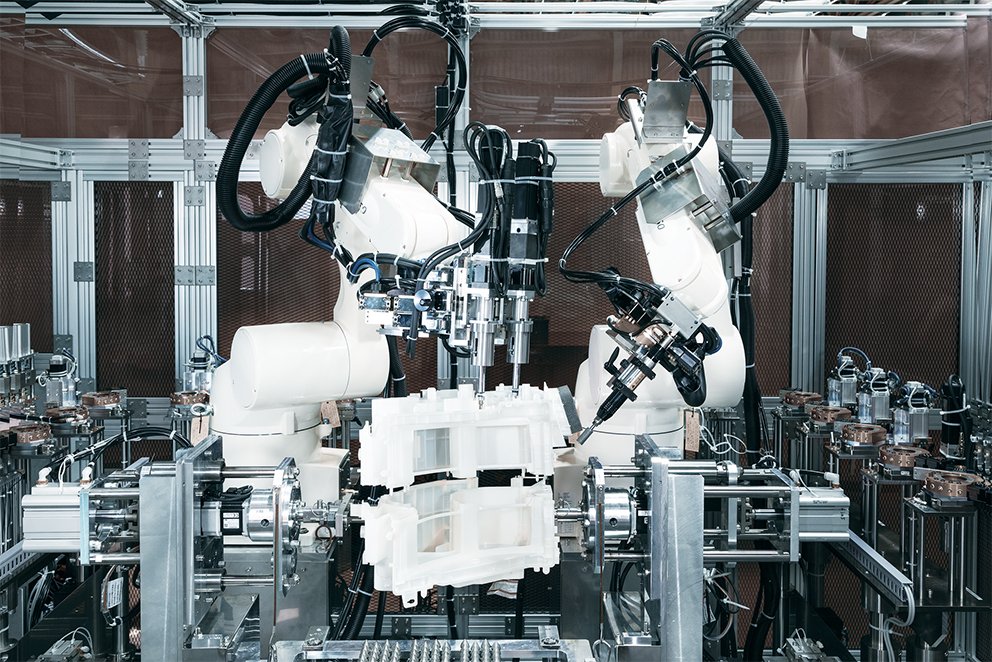

「廃車を投入すると、90%以上の単一素材が取り出せるイメージです。生産ラインの逆回転のように部品ごとに解体するのではなく、再利用目的で部品を取り出すわけではありません。例えるなら、マグロの解体ショーのように、トロ、中トロ、赤身といった部位ごとに切り分けるイメージです。ベースには手術用ロボットの技術(トピック参照)があり、『車の解体新書を作る』という意気込みで開発に取り組んでいます」

――経済的に成り立つためには何が必要ですか。

「精緻解体されたリサイクル材は現在のグレーディングにないため、市場原理だけでは経済的に成り立ちません。例えば鉄スクラップは日本鉄リサイクル工業会の規格(H1, H2など)で取引されていますが、その価格では採算が取れません。また、再生材料を使った車が消費者に受け入れられ、可能であればサスティナブル消費として付加価値となる必要があります」

「加えて、解体システムをどこに配置し物流をどう構築するかなど、経済的に成り立つエコシステム全体の構築が不可欠です。廃車は生産台数の約3分の1にあたる300万台にのぼり、その再循環による新たな経済が出現するかもしれませんし、現地解体による地方振興が大いに期待できます」

開発中の自動精緻解体システム

■既存解体業と共存共栄

――既存の解体業者との競合はありますか。

「テクノロジー面でもBlueRebirthの制度設計においても、既存の解体業者との共存共栄を設計思想としています。同協議会には解体業者や破砕業者にも参加いただいています。従来の解体業者の主な収益源は解体部品の販売です。部品が売れる車は従来の解体業者にお任せし、部品として売れないような車を精緻解体システムの対象とするイメージです。これは既存業者にとって利益率の改善につながる可能性があります。また、最新テクノロジーを用いた新たな解体業、破砕業の再定義により、『子どもたちが憧れるような産業』にすることを一つの理念としており、決して競合するものではありませんし、誤解や脅威感を持たれぬように対話を怠らないように努めます」

――海外でも同様の取り組みはありますか。

「2023年にドイツでBMW社を中心にCar to Carコンソーシアムが立ち上がりました。同時期に我々も同じコンセプトで取り組みを開始しています。オープンソースの領域ではドイツで具体的な成果はまだ見えてきていませんが、公表されている中では我々が最も進んでいると言えるでしょう。欧州を含む世界標準化も視野には入れていますが、同協議会としては、まず国内での社会実装を目指します」

ベースは手術ロボット

奥田英樹氏の博士号は工学ではなく医学だ。そして同氏が2015年に開発した手術支援ロボット「iArmS(アイアームス)」が、精緻解体システムの技術的な基盤となっている。アイアームスは手術中の医師の腕を支え、生理的な手の震えや疲労を軽減するもの。この発展形として、高度なロボット・AI技術を用いた自動精緻解体システムは、バリューチェーン全体で年間100万台規模の車両を国内で再資源化することを目指す。

(日本物流新聞2025年9月25日号掲載)