インタビュー

東洋理機工業 代表取締役社長 細見 成人 氏(SIer協会監事)

- 投稿日時

- 2025/11/25 14:06

- 更新日時

- 2025/11/25 14:12

鍛造ロボットのパイオニアが挑む3K職場の苦役

900℃の高熱環境でロボ操作

東洋理機工業は、創業以来70年以上にわたり、産業用ロボットや生産設備の開発・設計・製造を通じて、製造現場の自動化・省力化を支援してきた企業である。特にハンドリングを中心としたロボットシステム納入実績は300件以上に上り、産業用ロボットの知能化・高度化に挑み続けている。食品、化学、医薬など多様な分野へ応用領域を拡大し、次世代ロボット社会を見据えた提案を進めているのが特徴だ。同社の歩み、そして「きつい、汚い、危険(3K)」な職場での苦役を担うロボット開発にかける熱意について、細見成人社長に聞いた。

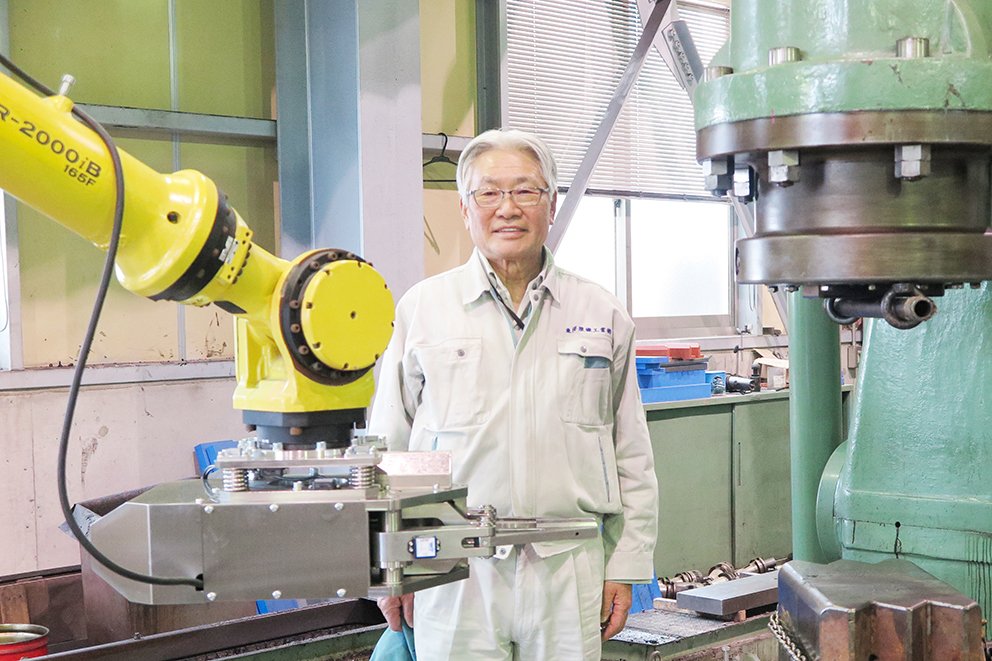

連続鍛伸ハンマー用ロボットをテストするようす

――貴社の紹介やこれまでの歩みを教えてください。

「当社はSIerを始めて40年以上になりますが、私自身は神戸製鋼でタービンやターボコンプレッサーの研究に従事していました。大学時代からロボットを専攻したかったのですが、加藤一郎先生の研究室に入れず、流体力学の道に進みました。その結果、研究も就職もなかなかロボットの分野には行けず、神戸製鋼でもタービンなどの研究に7年間勤め上げました。その後、『やはりロボットがやりたい』という思いから、父が設立した東洋理機工業に入社し、ロボット事業を始めようと決意したのです」

「東洋理機工業は元々、製鉄所の設備を手掛ける会社でしたが、ゴルフ練習場の設備開発も手掛けていました。選果機から発想を得たボール洗浄機や、ボール自販機にボールを供給するチューブ式のシステムは当社の開発なんですよ。この会社でロボット事業を立ち上げようと入社し、小松製作所の外販用ロボットプロジェクトの試作やアプリケーション開発をサポートする中でノウハウを獲得しました。そして1982年に産業ロボットのシステムインテグレーター事業を開始しました。溶接ロボットが全盛だった頃、私たちはあえてハンドリング(物体の掴み・移動)を中心に展開しました。『きつい、汚い、危険』な現場をターゲットにしたのです」

――東洋理機工業と言えば、特に鍛造ロボットのパイオニアとして知られますね。

「1984年に、3Kの中でも特に熱さが厳しい熱間鍛造のロボット分野に参入しました。高温環境はSIerとしては敬遠したがる分野です。ワーク(加工対象物)は1250℃にも達し、工程ごとに形が変わるワークを一つのハンドで対応するのも非常に難しい。炉に突っ込むロボットのハンドは900℃の高熱にさらされます。いかに耐久性を高め、ハンドを冷却するかが重要になります。もし高温環境でロボットが停止すれば、ハンドに大きなダメージを受ける恐れがあるからです」

「そのため、ハンドの熱設計温度を500℃とするとともに、何があってもロボットハンドは熱源から逃げないといけない。『熱いっ!』と感じて手を引っ込める人間の反射神経のようなプログラムも必要になります。また、万が一完全に停止した場合は、機構として熱源から引っ張り出せる仕組みも欠かせません。この技術は、東洋理機が創業から培った製鉄所や製瓶工場での高温環境下の自動化の経験・技術に基づいています」

川崎重工業Successorを使った新たな開発も行っている。

――近年、特に受注が多い案件や、注力されている分野はありますか。

「当社は価格競争を避けるため、他社がやらないところ、他社で断られた案件を勝負どころにしています。特に最近では、ワークが重い案件の受注が増えています。また、都市鉱山用の溶解炉に関わる案件も増えていますね」

「溶解炉の『ノロかき(除滓)』は、人間が手作業でやらざるを得なかった作業で自動化が難しかった部分です。これは鉄や銅、アルミニウムなどの金属溶解プロセスにおいて、溶湯(溶融金属)表面に浮上した酸化物や不純物(ノロ、スラグなど)を専用の道具で取り出す作業です。当社では、遠隔操縦ロボットなども活用して省人化を進めています。ただ、皮肉なことに、我々自身は自動化を提供していますが、案件一つ一つがゼロベースのエンジニアリングとなるため、労働集約型になっているという現状もあります」

「毎回ゼロベースでシステムを構築するのは、SIerにとっても負担が大きく、導入費用も高くなりがちです。そこで今後は、オーダーメイドシステムではなく、パターンオーダー化を目指したいと考えています。特定の用途専用の定型化されたロボットシステムを開発しようとするものです。融解亜鉛メッキ業界向けなどへの導入を目指しましたがビジネス的には軌道に乗らず、今後は別のジャンルでの実装を目指します」

――ほかに取り組まれていること、今後の展望についてお聞かせください。

「エアハンマー作業の自動化にも挑戦したいと考えています。エアハンマーを職人技として扱えるようになるには、何年もかかります。ペダルを踏んでも、ハンマーが落ちてくるまでにわずかなタイムラグがある。人と機械が阿吽の呼吸で同期している、この職人技の自動化が目標です」

「また、人の動作をモーションキャプチャーして同じ動きをするロボットの研究も進めています。機械が単純化された動きを繰り返す耐久試験と、実際に人間が扱う動きとは異なりますよね。人が使ったときと同じように本当に破損する場所を実現するロボット装置として実験・研究の活用も視野に入れています」

東洋理機工業株式会社

1948年創業、社員20人

大阪府大阪市西淀川区御幣島6-13-60

年間納入件数:ロボットシステムとして10~15件

たこ焼きロボット(2007年)やお好み焼きロボット(2008年)を開発した経験を持つ。たこ焼きを丸く整形したり、お好み焼きの材料を混ぜ、鉄板の上に流し入れてヘラで返すなどを実施。当時の生成AIのようなものがない時代に、音声認識で動くとあって人々を驚かせた。東芝の音声認識ボードを使ったこのシステムをベースに、ハウステンボスにオープンした「変なレストラン」に2016年、お好み焼きロボット「アンドリュー」を納入した。

(日本物流新聞2025年11月25日号掲載)