連載

マツダ、ハイポイドギヤの歯面平滑化

- 投稿日時

- 2025/07/28 09:00

- 更新日時

- 2025/07/28 09:00

車両燃費1%低減実現

ねじや歯車、ばねといった機械要素は、製品が上手く動いたり効率よく機能するために欠かせない重要な役割を担っている。しかし多くの人が長年かけて究めても、いまだ解明されていない現象が多く、その世界は奥深い。探求を続ける技術者に魅力を語ってもらい、ディープでマニアックな技術とポテンシャルに光を当てる。今回は、歯車分野に精通するマツダ技術本部パワートレイン技術部PT電駆技術グループの野口慈仁さんと上司の同グループ住村純一マネージャーに詳しく話を聞いた。

ハイポイドギヤを持つマツダ 技術本部パワートレイン技術部PT電駆技術グループの野口慈仁さん【写真左】と上司の同グループ住村純一マネージャー【写真右】。

FF派生AWDとFRのロードスターに搭載されるRDU(リヤデフユニット)。

世界的なCO2排出量規制の厳格化の中、ペナルティが収益に甚大な影響を与える懸念があった。そこでパワートレインユニットの全てが新規開発されるFRの7G Large商品群(CX-60やCX-80など)において、リヤデフユニットでも燃費への貢献が必要となった。そこでリヤデフユニット内蔵の駆動力を伝達する主要部品であるハイポイドギヤの歯面平滑化工法の開発と量産化に挑んだのが野口慈仁さんだった。

「マツダは2009年より新卒技術系全員が開発部門へ3年間留学する骨太留学制度があります。野口さんは設計領域を学ぶ留学で、ハイポイドギヤの歯面平滑化の開発を担当。生産技術に帰任した4年目からは、その量産化に向けての技術検証・工程設計、設備導入、量産の立ち上げをやってもらった」と住村マネージャー。「当時の裏テーマとして4WDでも実燃費で2WDに勝とう。『4WDなのにこんなに燃費いいんだ』とお客様を驚かしたい。その技術者の想いの集大成的な開発でもありました」(住村マネージャー)という。

ギヤ噛合い抵抗の低減はμ(摩擦係数)×P(面圧)×V(滑り速度)となり、住村マネージャーは「大きく滑りながらかみ合うというのがハイポイドギヤの特徴で、その滑りがロスを発生させています」という。よって歯面の粗さをサブミクロンオーダーでコントロールして摩擦係数を下げることが重要となってくる。

従来工程は歯切り、熱処理、ショットピーニングを経てハイポイドギヤ特有の仕上げ工程「ラップ」を行う。これは研磨剤(ラッピングコンパウンド)を塗布しピニオンギヤとリングギヤを実際に回し凹凸を慣らすものだ。

「0.1ミクロンまで転写出来るレプリカ材を活用して非破壊で歯面性状を評価すると、従来のラップ工程では噛合い進行方向に加工痕が出来ており、粗さも歯切り品と同程度でした」(野口氏)とする。ギヤの摩擦係数を改善するには、油膜と金属接触が上手く共存する混合潤滑を狙う必要がある。噛合い進行方向につくラップ痕(滑り方向にオイルが流れ境界潤滑になりやすい)をディンプル化することで等方性を上げ、油膜形成性を改善しようと考えた。

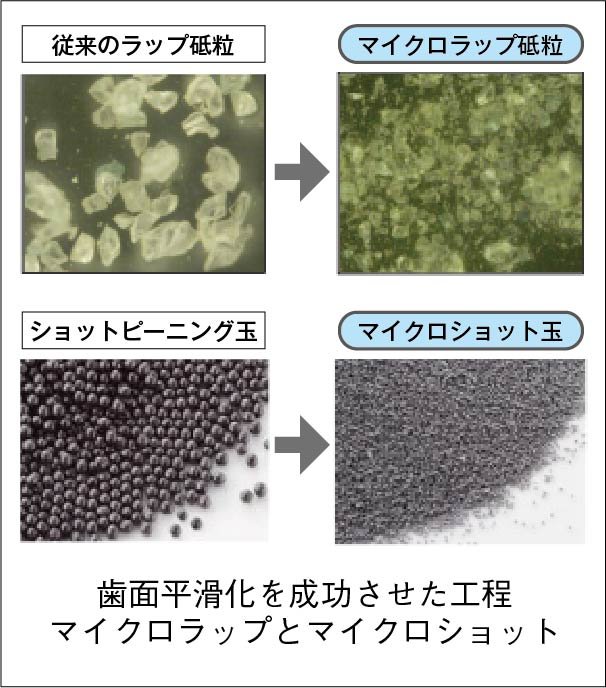

「微粒子ショットを徐々に小さくして打ち付ける多段微粒子ショットによるディンプル化やバレル研磨で摩擦係数は大きく改善することが分かりました。ただ、コストもどんどん上昇します」(野口氏)。そこでラップ工程の研磨材砥粒を小さくし歯面の粗さを小さくする既存工程の進化「マイクロラップ」と複数工程でなく一工程のみ微粒子ショットを行う「マイクロショット」の組み合わせに行きつく。

■量産目前でノイズに異常値

「通常のショットピーニングよりはるかに径が小さい、パウダー状の玉でのショットで、ほんとにディンプルが出来るのかと疑っていたが、ラップ工程の進化でより綺麗に仕上がった歯面なら効果がありました」(住村マネージャー)。初期焼付きへの効果もありリューブライト工程を廃止出来て、工程数は従来と同じになった。

しかし量産間際に思わぬトラブルが発生する。マイクロショットによって静粛性が悪化したのだ。ギヤの最終検査工程でギヤノイズに直結するTE(かみあい伝達誤差)のNG品が多発する。マイクロショット機2台の内、不具合は1台のみで発生していることを突き止めショット玉と設備状態の違いを検証。NGが発生しているものはショット玉に割れがあることを突き止める。

「量産直前に、ギヤノイズ系に数値として異常が出たので、かなり焦りました」(野口氏)。

原理原則に基づき一つ一つ検証していき、割れ玉のエッジが歯面を荒らしていることがわかり、ショット玉管理と設備管理を強化して再発はしなくなった。

紆余曲折を経てギヤ噛合い抵抗の目標を約30%減に定めていたが大きく上回る35%減を実現。車両燃費1%低減を達成(ペナルティ1.5万円/台セーブ)した。F1やスーパーカーへの適用はあるが乗用車クラスでのハイポイドギヤ平滑化技術の量産化は業界初となった。

「世の中にないものを開発し、それがCX-60などに搭載され世の中を走っているのを見て感慨深かったです」とし「まだ自分の技術が搭載された車を購入出来ていないのでいつか乗りたいですね」と野口氏。「自分で開発や量産準備した車に乗るためにマツダにいるんですよ」と住村マネージャーは笑った。

熱処理のカーボンニュートラル

野口慈仁さんは直近1年間、ハイポイドギヤの熱処理を担当している。「熱処理はCO2を排出するので効率化によるカーボンニュートラルに挑戦しています」と話す。また熱処理での変形を小さくして歯切りとラップで同質のものを造るだけでなく、熱変形そのものをコントロールしようとしている。「変形がコントロールできれば最後の仕上げの状態から逆算して歯切りをどうすればいいかもわかる。元々加工をやっていたので熱処理に関わることで全体を見られる人材に育っています」(住村マネージャー)と次の成長へ期待を語った。

(日本物流新聞2025年7月25日号掲載)