連載

田中、ヤシ繊維やリサイクル繊維で堤防を守る

- 投稿日時

- 2025/07/25 10:32

- 更新日時

- 2025/07/25 10:36

環境にやさしい国土強靭化

田中は、米穀商として大正11年(1922年)に大阪で創業した。商品や業態を変えながら100年を越える歴史を刻んできたが、その中でも転機となったのが、50年ほど前に始めた土木用不織布の製造販売だった。

ヤシ繊維(パームロール・パームグリッド)を用いた堤防の施工風景

現在では、河川の堤防などに敷かれる高分子材料を用いた土木用資材「ジオシンセティックス」の不織布分野で、河川用に限れば約6割という高いシェアを誇る。不織布はコーヒーフィルターのような仕組みで、水は通すが土は通さない。これにより、河川の流水や水位変化による堤防の中の土砂の流出を防ぎ、長く土手の形状を維持できるという。

素材は大きく2つ。不要となった車の内装材やカーペットなどを再利用したリサイクル繊維と、自然由来のココヤシの繊維だ。どちらがいいかは現場による。

「現場に合わせて、どちらが適しているか、また各々、機能が異なる数多くの商品ラインナップがありますのでその中から最も適切なものを見極めて提案しています」。そう語るのは、管理部専任部長の近藤大介氏。

経営理念には「自然と人の共生」が掲げられている。環境にやさしい素材の選定は、その理念をかたちにした取り組みの一つだ。

ココヤシ繊維は、亀の子たわしの素材といえばイメージしやすい。丈夫で腐りにくく、天然素材の中では土中での分解スピードは遅い。ただし強度、耐久性、コスト面ではリサイクル繊維に軍配が上がる。

「ヤシ繊維は耐久性では劣りますが、使うと植物が自生して、根が土を守るんです。繊維自体が分解されても、その後は植物の根が機能を引き継いでくれる」。近藤部長はそう説明する。「最近は『環境配慮型の施工をしたい』という発注が増えています」。

同社が使うココヤシ繊維はスリランカやインドからの輸入品だ。現地では廃棄され、焼却されることもあるという。

「焼却されればCO2が出ます。ジオシンセティックスとして使えば、むしろ植物が育ち、CO2を吸収してくれる。地味ですが、カーボンニュートラルに貢献できる素材なんです」。

この繊維を不織布に加工するには、「ニードルパンチ」という機械を使う。ロープ状にまとめられて輸入した繊維を解いてふわふわの状態に戻し、それを厚布状に成形。無数の針で突き刺し叩いて圧縮していく。

このニードルパンチ機、もともとは50年ほど前に当時の社長がオーストリアから導入したものだ。日本国内にメーカーはなく「そこから何度もカスタマイズを加え、今では門外不出の企業秘密になっています」。

■技術をオーディオルームに

災害現場でも実績を積んでいる。たとえば2019年、台風19号が全国に大きな爪痕を残したとき、決壊した堤防の緊急復旧に向け、同社は最も多くの不織布シートを供給したという。

国土強靭化と環境配慮。その両立を目指す同社だが、「耐久性に優れ一度敷設すれば半世紀は持つ」ため、国内での需要は今後減少していく可能性もある。

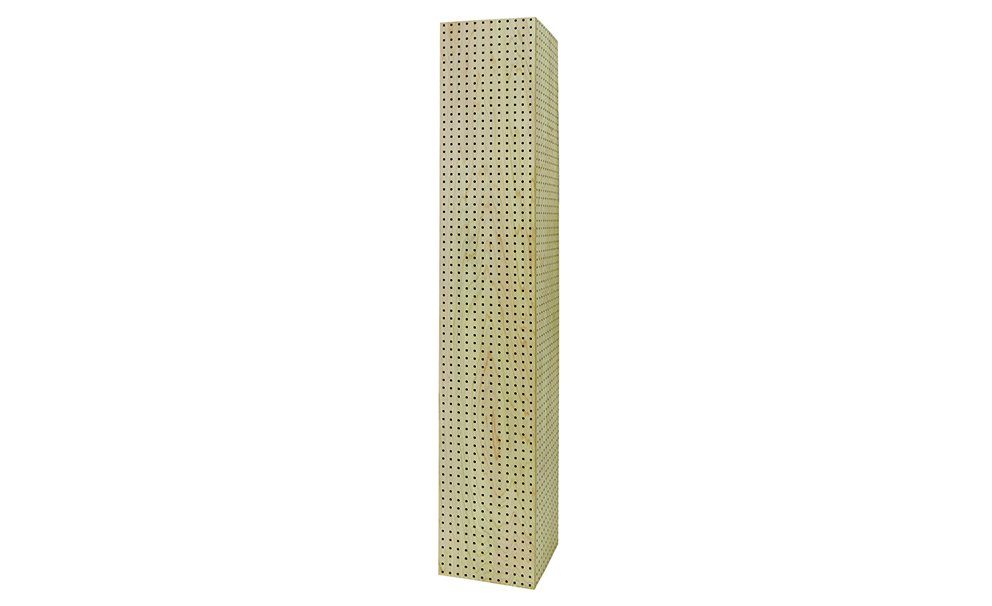

そこで、次の展開も始まっている。不織布の吸音機能を活かした、オーディオのルームチューニング用の製品を開発。有孔ヒノキ合板のフレームに吸音材となる不織布を詰め、部屋の隅に設置することで低音の定在波だけを吸音し、中高音はそのまま残すという、オーディオマニアには耳にうれしい製品だ。

加えて、JICAの「中小企業・SDGSビジネス支援事業」にも採択され、カンボジアで排水シート導入のビジネス化実証も完了。現地の道路インフラ強化に、同社の土木用シートの活用が検討されている。

「コンクリートブロックの下に敷設されたり、植生で覆われたりするので、ほとんどの人は目にすることがないです。地味な商品ですが次の100年も、自然と人が共に暮らせる環境づくりに貢献したいですね」。そう近藤部長は笑った。

不織布の技術をオーディオルームに活用

(日本物流新聞2025年7月25日号掲載)