連載

マツダ、一本道ではない「ねじ」の世界

- 投稿日時

- 2025/04/14 09:04

- 更新日時

- 2025/04/25 13:14

理想の締結が振動とノイズ抑制

ねじや歯車、ばねといった機械要素は、製品が上手く動いたり効率よく機能するために欠かせない重要な役割を担っている。しかし多くの人が長年かけて究めても、いまだ解明されていない現象が多く、その世界は奥深い。探求を続ける技術者に魅力を語ってもらい、ディープでマニアックな技術とポテンシャルに光を当てる。初回は、ねじ分野に精通するマツダ 技術研究所の渡邉忠俊アシスタントマネージャーと技術本部の品川裕史アシスタントマネージャーに詳しく話を聞いた。

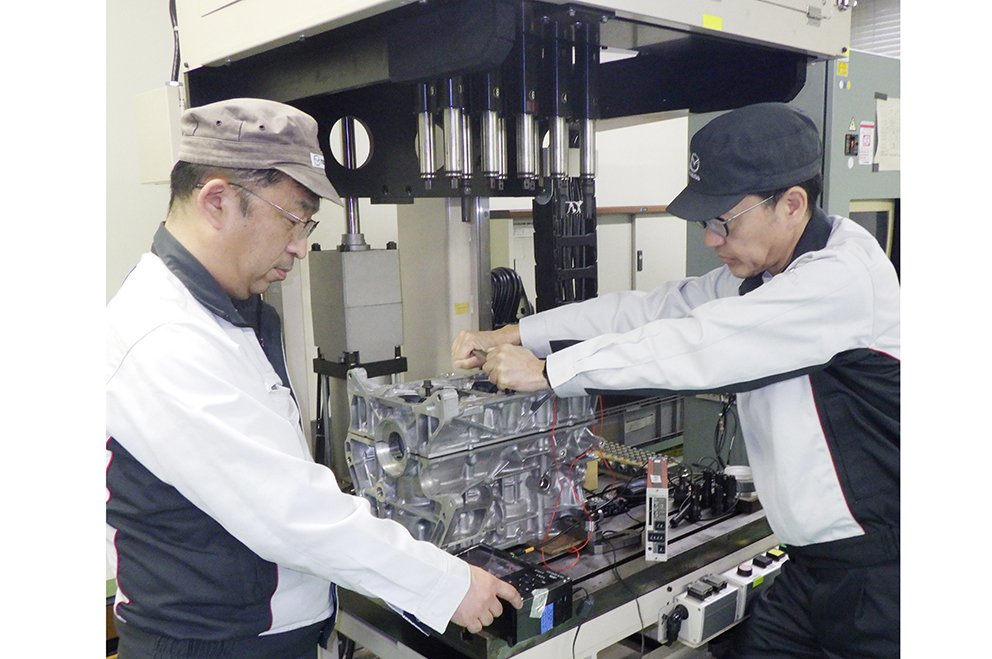

マツダ・技術研究所の渡邉忠俊アシスタントマネージャー(右)と技術本部の品川裕史アシスタントマネージャー

およそ二千本ものねじが使われている自動車。マツダの技術研究所・先端材料研究部門感性価値創造材料研究の渡邉忠俊アシスタントマネージャーは、金属にまつわる色々をやってきた「何でも屋」で今は金属積層造形の可能性を研究中だが、ねじにはとりわけ長く取り組んできた。技術本部パワートレイン技術部PT組立技術グループの品川裕史アシスタントマネージャーは、生産技術の締付領域全般を受け持つ。

締付装置やナットランナーなどの導入と立ち上げ、製造部門への引き渡しを行う品川氏は、寝ても覚めてもねじのことを考える、と笑う。必要があれば工具メーカーと共同開発することも。目下の課題は、出来映えを確認する検査方法の改良だという。「今は検査する作業者の熟練度によってばらつきがある。一定の条件で、増し締めを自動で計算し検査する方法をメーカーと開発し、次に実際の量産導入を検討している段階」と、検査精度を一段上に持っていく。

一方で、二人が共に取り組むのは製品性能の向上。「締める」目的として「モノの固定」が一つにあるが、強い力がかかるため変形してしまう。それを抑制すればNVH-ノイズや振動の低減に繋がる。「いかに変形を小さくするか、変形を防ぐため部品がどうあるべきかを構造解析も使いながら検討を繰り返す」(渡邉氏)。遮音材を加えることも可能だが、知恵を絞り締結の面から理想を実現する。

事例としてクランクシャフトの組込みを挙げる。固定部のズレは抵抗やノイズの原因になるが、きれいに揃えて真円になれば滑らかに回る。しかし「エンジンを分解してメタルを組んだとき、メタルが影響し真円にならない実情がある。そこを締付で真円に近づけることにより振動が抑制されて乗り心地が向上する」(品川氏)。 「締付は締まって当たり前で、締まってなかったら怒られる。つまり最高点がゼロ点でできなければマイナス。その難しい『当たり前』を、涼しい顔でできなければなりません」と渡邉氏は基本であるが故の厳しさを語る。

■ねじの謎に向き合う

渡邉氏はこう続ける。「ねじはトルクレンチで一定のトルクで締めていけば正確と思われがちだが、実はトルクだけがボルト締付力にかかわる全てではない。トルク以上に大きな別の影響因子が摩擦係数。完全にトルクを一定にしても摩擦係数の高低により軸力(軸方向に伸びる力)が倍半分も変わってしまう」。その摩擦係数の変化も油が付いているかいないか、加工面品位などで、ぱっと見は分からない。一定のトルクで締まっているからちゃんと締まっているとは限らない――。それが冒頭の自動増し締め検査を作って量産へ織り込むことの重要性に繋がる。リコールの原因になりかねない締結部の品質を、今まで以上に精度よく担保する仕組み作りに力を入れる。「どんどんマニアックな集団になってしまいました(笑)」と言うが、技術を追求するだけでなく、顧客のメリットを視野に入れることも大事と話す。生産技術全体で部署を超えた連携も行われている。「風通しがいいのはマツダの特長」とし、人を説得するために理論ベースで、熱意をもって語ることで人が動く。

「教科書や本に書いていないことが起こるのが締付の現場。熟成された領域と思われがちだが解明されてないことが山ほど。なんとかしようと考えていると新しいことが見えてくる」とやりがいを語る。

豊富に蓄えたねじの技術を、渡邉氏は技術本部のチームの社員に分散して伝える。品川氏は「今ある課題は我々が解決し、後継者には色んな技術で、さらにお客さんをびっくりさせるものを開発してほしい」と次代に可能性を託す。

ディーラーや修理工場での締め付けを想定し、手工具での締付け実験を行う渡邉氏(左)と品川氏(右)

ねじの小話…

実は世界最初の国際規格がねじ。ISOの専門委員会であるTC1(番号は設置順)がねじにあたる。ちなみに日本に伝来したのは1500年代の火縄銃の端末部に使う「尾栓(びせん)」のねじだとされている。このめねじの量産技術を確立したのは大阪・堺の鍛冶職人で「そこから火縄銃が世間を席巻しました。過去のエンジニアの技術力と努力のたまもの」と渡邉氏は時代を超えて賛辞を贈る。

(日本物流新聞2025年4月10日号掲載)