連載

タカシュウ、8年連続4%の賃上げ実現「横ばいの会社が一番強い」

- 投稿日時

- 2025/07/11 14:41

- 更新日時

- 2025/11/12 14:39

[電線共同溝向けの点検口蓋製造、機械部品加工]

岩手県奥州市

8年連続で毎年3~4%程の賃上げを続けている企業が岩手県奥州市にある。電線共同溝の点検口蓋の製造や機械部品加工などを手がけるタカシュウだ。

「横ばいの会社が一番強い」

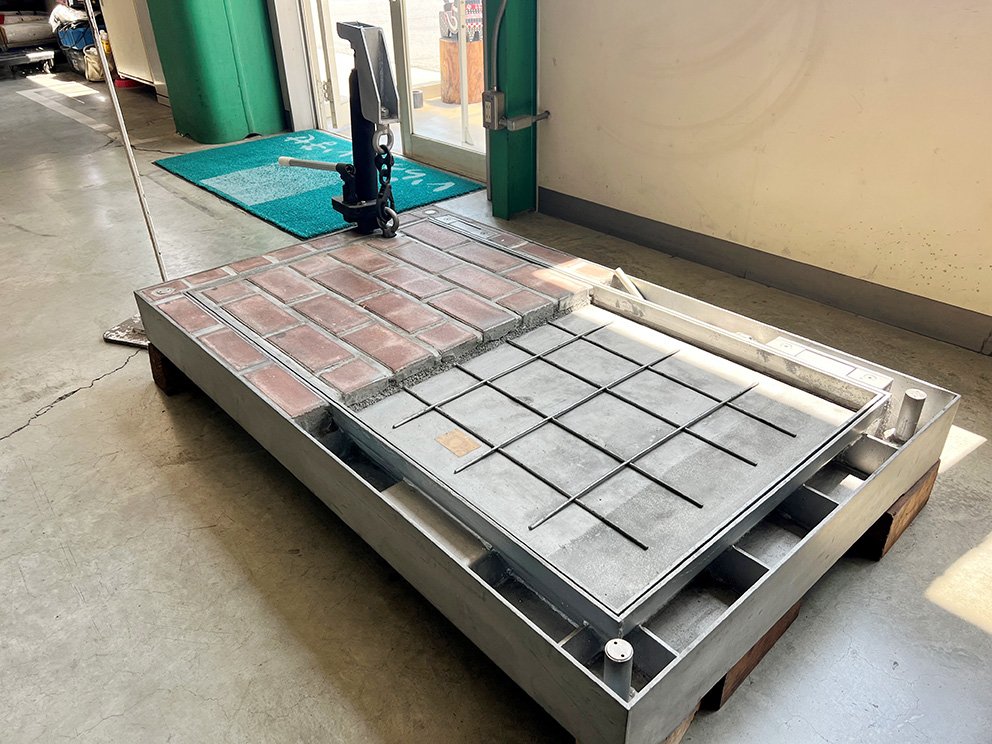

同社が開発製造する電線共同溝の点検口蓋。四角いのが特長

そう語るのは、高橋弘樹社長。成長より安定を重視し、無理のない組織や事業経営を目指してきた。創業はねじ問屋。創業者の「潰れにくい商売を」との考えから選ばれた事業だった。現在では、ねじ関連の売上は全体の2%程度にまで圧縮しているが、その時の考え方は今も息づいている。

現在の主力事業のひとつが、電線共同溝の点検口蓋の製造である。これは、電力線や通信ケーブルなどを地下に収容する無電柱化のための設備で、阪神淡路大震災の際に地中線の被災率が架空線の約80分の1であったことから導入が推進されてきた。タカシュウは北関東から北海道地域における製品シェア7割を持つ。

「推進されてきたと言っても、日本の無電柱化率はまだ7%程度。毎年一定規模の需要がある。急な成長は見込めないものの、今後も継続的な需要は間違いない分野」

■顧客に信頼されるモノづくり

安定的な地盤の上に茣蓙をかくわけではない。むしろ、地盤を盤石にし続けるための努力は怠らない。一般的に点検口は鋳物で生産されるが、タカシュウは板材を使用した「製缶」方式も採用している。溶接と板金加工を組み合わせることで、コストを抑えつつ耐久性を確保する。鋳物では難しい部分的な修理も、製缶であれば破損箇所だけ溶接補修することも可能で、差別化にもつながっている。

この方式が力を発揮するのは、特に寒冷地向けの対応だ。北陸や東北では融雪装置を道路に埋設する場合があり、点検口内に配管やクーラントの循環装置を取り付ける必要がある。タカシュウの蓋は角型構造で、一般的な円形の物より付帯設備を取り付けやすい設計のため、「融雪設備に対応できるのは、たぶん全国でもうちだけ」という。

こうした細やかな現場ニーズを捉えた製品開発は、顧客の図面に手を加えるプロセスから始まる。支給された図面にそのまま加工するのではなく、製造現場での加工性やコスト効率、最終的な使用イメージに適した形を社内で検討し、修正した図面を逆に提案する。これにより、無理なく高品質な製品を製造できるだけでなく、顧客側の試作や現場施工の手間を減らすことができる。

「いただいた図面から、使用上も製造上も合理的な提案をお戻しするように心がけている。最近はタカシュウに頼めば何でもやってくれるでしょと丸々仕事を投げてくださることも増えてきた」

このようなやりとりが成立するのは、社内が同じ目標に向かって取り組んでいることに一因がある。同社では最終利益の20%を社員全員で均等に割り分配する制度を設けている。年初に高橋社長が「着地点」を決め社内に共有すると、その目標に対する試算表が毎月全社員に向けて開示される。そのため、生産に時間がかかり残業時間が増えてしまったら、その月の試算表に反映される。取り組みの結果が目に見えてわかるため、各部門が自主的に情報をやり取りし、改善点があればすぐに製品に返す。経営と現場に境界がない。

「突出した売上や成長は必要ない。共有化された着地点に向けて、自分事化してきちんとやる」。その方法で得た信頼が、今日の事業と職場環境を支えている。

タカシュウ・代表取締役社長の高橋弘樹氏とニデックオーケーケーの横形マシニングセンタ「MCH10000R」。テーブルが2つ付いていることが特長で、国内3機しかない内の1号機。設備投資にも積極的で、年間2〜3千万円程度の設備更新を自己資本で行う。

(日本物流新聞2025年7月10日号掲載)