連載

【第25回】いまさら聞けないモノづくりの基礎知識

- 投稿日時

- 2025/10/15 10:14

- 更新日時

- 2025/10/15 10:16

結合加工——FSWに注目

金属加工について、これまで除去加工(切削加工等)、付加加工(金属AM等)、成形加工(プレス加工等)などを見てきました。今回は基礎としても見落とせない「結合(接合)加工」の活用・技術動向を少し追ってみましょう。

前回取り上げた「金属AM」も、一般には付加加工と括りますが、結合加工ともいえます。要は、文字通り金属同士を結合(接合)させる加工を結合加工と呼び、手段として「焼結する」「溶接する」「接着する」「圧着する」などがあります。ボルト締め、かしめ(リベット)なども結合加工の範疇に入ります。

結合加工はおよそ加工時間が短く、近年は適切な手段選びにより頑丈かつ高精度に仕上げられるようになってきました。当然、活用例は増えます。反面、どうしても母材がダメージを受けやすい、面と面の結合はできても複雑形状物の結合は難度が高いなどの弱点があり、焼結時の収縮や変形、結合強度、あるいはボルト締めなど器具を使う場合は外観を悪くする―などが注意点に上がります。人のノウハウを伴う場合は「個体差」も生まれやすいようです。

結合加工は手段によって歴史のあるものから新技術までさまざまですが、後者の例ではFSW(摩擦攪拌接合)の広がりが注目されます。

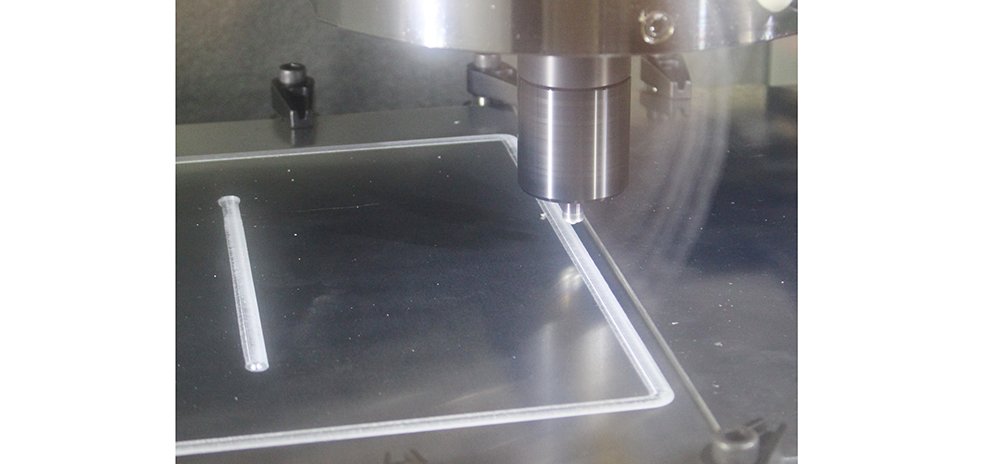

FSWは、摩擦熱で金属を粘土状に軟化させて接合します。30余年前に発明され、市場化の開始はほぼ四半世紀前。当初は軟化温度の低い軽金属が主な対象でしたが、近年は比較的硬い金属や、異種金属のFSW結合が展示会などで披露されています。

複数の工作機械メーカーがFSWを機内で行う機種を発表している一方、金属を摩擦熱で軟化させるのに使う回転ツールは、切削工具大手などで開発・市場化が進んでいます。こうした取り組みが技術の日進月歩を生んでいます。筆者が某展示会でみたアルミパイプのFSW結合では、接合面が目視できず手品を見る思いでした。

FSWの用途は自動車、建機、造船など幅広くあります。また丸物材では切断加工後の残材をFSWで結合してワーク材に戻すという取り組みも数年前から進み、エコロジーで注目されます。

FSW——剛性がポイント?

本文で着目のFSWは接合強度が高いことが特長。ただ原理自体は昔から知られていたものの、実用には時間がかかりました。大きな理由は機械剛性だったと技術者が話します。なるほど普及初期は(高剛性の)門形工作機械を使ったFSWがほとんどだったと記憶します。しかし今や小型旋盤やロボットを使ったFSWも提案され、それだけ剛性が上がった? もっとも、剛性は機械加工のすべてにおいて大事ですが。

(日本物流新聞2025年10月10日号掲載)